「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(2020.12.25)において、政府は2050年におけチャレンジャブルな電力供給の目標を提示した。これを受け、シニアネットワーク連絡会及びエネルギー問題に発言する会は、これまで蓄積してきた各会員の知識、経験及び見識を最大限活用してこの目標達成に向けた提言を行うこととし、各人の自由な発想を基盤としつつ組織的な提言活動を開始した。以下にその活動による提言を順次掲載している。

また、これまで本ホームページの「報道・発表」のページは、様々な対象・局面で実施された提言活動の記録であり、本「提言活動」のページに統合・集約した。

これまでの提言一覧(クリックして一覧を開く→お好みの提言番号クリックで提言内容開く)

【提言13】洋上風力発電導入計画の実態を明らかにし、国民が納得する施策展開を!

【提言12】齋藤伸三ほか:内閣総理大臣石破茂様「原子力の最大限活用に内閣総理大臣の強固な信念と力強いリーダーシップ発揮のお願い」(2025/1/16)

【提言11】針山日出夫ほか:「安定供給と脱炭素、我が国は独自の道筋を果敢に拓け!」(2024/9/12)

【提言10】針山日出夫ほか:「原子力の長期計画には国の更なる責任ある関与が必要だ」(2024/2/28)

【提言9】野村茂雄ほか:「原子力技術者・研究者の育成強化が我が国の生命線だ!」(2024/2/28)

【提言8】齋藤伸三ほか:謹啓 内閣総理大臣殿!原子力政策に係る国の常設司令塔を設置する提案(2022/10/15)

【提言7】坪谷隆夫ほか:最終処分地選定加速化に向けて(2023/7/6)

【提言6】針山日出夫ほか:「GX実行会議の計画に沿った次期エネルギー基本計画を策定せよ!」(2023/6/1)

【提言5】坪谷隆夫ほか:知事と国はWIN-WINの関係で高レベル放射性廃棄物の処分地選定に取り組め(2022/11)

【提言4】針山日出夫ほか:原子力発電所再稼働の全力加速で電力危機を克服し2030年原子力発電目標(20~22%)を達成せよ!(2022/11/8)

【提言3】金氏顯ほか:革新軽水炉の初号機2030年代半ば運転開始に向け即時着手を!(2022/11/21)

【提言2】牧英夫ほか:2050年に於ける電力安全保障と脱炭素社会を目指して再生可能エネルギー・原子力・火力調和電源ミックス(2022/5/20)

1. 提言活動

New! 提言: 洋上風力発電導入計画の実態を明らかにし、

国民が納得する施策展開を!

~洋上風力の実力を検証し導入計画の妥当性を示せ~

日本原子力学会シニアネットワーク連絡会有志

洋上風力に関する国の考えは、「安定供給に資するだけでなく地域経済の活性化や産業振興に繋がる」と期待されているところである。ところが近年、資材価格の高騰などで欧米では事業縮小や撤退が相次いでおり、国内でも工事延期や事業見直しの動きが出ている。 三菱商事は落札した秋田沖など3海域洋上風力事業で522億円の減損損失を計上し、他の風力事業を含めて事業性の再評価を検討中である。

しかし、洋上風力事業見直し気運は人件費・資材費の高騰だけではない。浮体式洋上風力技術研究組合の猪狩元嗣氏は日経で(24年9月2日)で『日本は残念ながら洋上風力を担える人材が不足している』と嘆く。現在の我が国では、洋上風力発電の技術基盤と産業化も未熟であることから、事業企画力・展開力が備わっていないことが大きな問題と言える。

洋上風力発電システムが適切に社会実装されるためには多様な人材が必要であり、同時に確固たる技術基盤を構築する事が必須である。国民が納得する合理的な洋上風力の導入計画の目途が立たない場合は現在の野心的な計画を速やかに見直すことも求められる。安定供給と脱炭素の道筋を切り開くのは国の責任であり、合理性のない再エネの大量導入で高い電気代を国民に押しつけるのは国民への背信であろう。

New! 内閣総理大臣への提言を以下に示す。

内閣総理大臣 石破 茂 様

エネルギー問題に発言する会有志

原子力の最大限活用に内閣総理大臣の強固な信念と

力強いリーダーシップ発揮のお願い

謹啓

貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私ども長年原子力の研究、開発及び利用に携わってきた者として、原子力の最大限活用に内閣総理大臣の強固な信念と力強いリーダーシップの発揮をお願い申し上げる次第です。

エネルギーの安定供給と脱炭素への挑戦は世界の関心事です。政府は先般エネルギーの安定供給・経済成長・脱炭素の同時追求を目指し2040年での電源構成と脱炭素目標を設定した第7次エネルギー基本計画の原案を公表しました。エネルギー安定供給と脱炭素の達成に向けては、安定電源でありかつ脱炭素電源である原子力が決定的に重要であることは論を待ちません。他国と連携した電力網を有せず国家間の電力融通ができないわが国にとって安定電源である原子力の最大限の活用は必須であり、新しい基本計画の目標に向かって最大限努力することは現世代のみならず次世代への義務です。しかし、原子力の持続的最大限活用のためには、再稼働、リプレース/新設に加えてバックエンド対策、核燃料サイクル確立などの容易でない現下の政策や長期的な政策を着実に推進し実績を積み上げて行く息の長い一貫した取組みが肝要です。このためには、内閣総理大臣の不退転のリーダーシップと原子力への国民理解が大前提であると考えます。

一方、各国においてAI活用やデータセンター運用に伴う電力需要の急増が想定される状況であり、わが国でも電力需要は2050年には1.35~1.5兆kWh程度となると想定されています(2021年の発電総量は9854億kWh)。 第7次エネルギー基本計画では2040年の発電割合は原子力2割程度としていますが、カーボンニュートラル目標年の2050年を目途に達成可能な原子力の比率を考えることが妥当です。2050年の原子力の発電比率として30%程度は可能としますと、これに必要な新設プラント数は120万KW級約30基となります。建設には10~20年のリードタイムが見込まれることから、今直ちに新規増設に着手しなければ2050年の発電セクターでの脱炭素は実現できません。これが原子力プラントの新増設に直ちに着手しなければならない根拠です。(付表「2050年までに新設すべき原子力発電プラント基数」参照)

一方、新増設のための資金、土地の確保は容易ではなく電気事業者等の民間努力には限界があります。国主導による強力な原子力事業環境整備制度の具体化が急がれます。

以上の状況を踏まえた上で、原子力の持続的最大限活用政策の実現に向けた方策を箇条書きにして示します。(項目クリックで開く)

1.国主導による「国民の原子力最大限活用への理解」の促進

13年前の東京電力福島第一原子力発電所事故(1F事故と略す)の影響もあり、国民の間には未だに原子力の積極的活用に戸惑いがあります。しかし、事故後、新たに政府から独立した原子力規制委員会を発足させ、世界でも最も厳しいと言われる規制体系を構築し、原子力施設の安全第一を徹底させています。さらに、万が一の重大事故に対する住民避難の計画も整備されつつあります。このような状況を国が電力大量消費地の住民も含め国民に積極的に広報し、わが国のエネルギー確保上原子力が必須である情勢を理解するよう努める事が肝要です。

具体的には、以下に列記するようなわが国のエネルギー事情に係わる基本的事項が国民にしっかり理解されることが重要であります。

- ―日本は資源貧国の島国であり他国との電力ネットワークがない。エネルギー自給率は先進国最低の約15%であり、エネルギー確保及び供給の自立に向けて最大限の取組みが必要である。

- ―エネルギーは国民が文化的な暮らしを送る上で必須であり、かつ、日本は世界有数の経済大国であり産業立国であるので必然的にエネルギー多消費国である。そのエネルギーの約40%は電力として利用されており、電力安定供給構造の確立のためには絶対に原子力は欠かせない。

- ―脱炭素に向けては熱エネルギー利用から電力利用への転換を進める必要がある。

- ―原子力基本法の目的、基本方針にも、「原子力活用による安全保障とエネルギーの自立」が謳われており、同法の基本的施策条項では、「原子力事業者が安定的に事業を進めるための環境整備が国の責務である」と求められている。

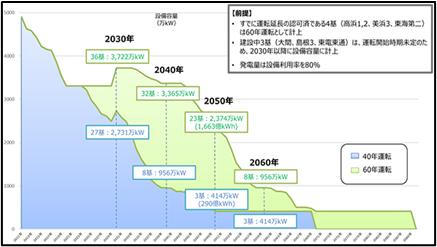

2.既設炉の最大限活用を図るとともに、早期に新設炉建設準備に着手

既設炉36基中(1F事故前に新設を計画していたものを含む)運転再開に至ったプラントは14基に過ぎず、3基が地元了解待ち、10基が審査中、9基が未申請である。これらの既設炉を早期に最大限活用を図ることが肝心であり、このために国は事業者を指導し、地元への理解活動を事業者とともに推進するべきです。

さらに、多数基の新設プラントを必要とすることに鑑み、政府は早期にその方針を国民に公表し原子力事業者が原発の建て替えなどの投資を積極的に進められるよう資金面も含め制度措置を図るべきです。電気事業者や産業界はプラントの新設に最大限務めるべきことは論を待ちませんが、その努力には限界があり、国主導による強力な原子力事業環境整備制度の具体化が急がれます。これにより事業者は事業の予見性のあるプロジェクトを組み、技術・人材の確保にも寄与することができます。

3.核燃料サイクルの確立と高レベル放射射性廃棄物最終処分場確保に指導力発揮

軽水炉を用いた原子力発電では限られたウラン資源を有効に活用することが求められ、使用済燃料は再処理をして残余のウランと新たに生成されたプルトニウムを抽出し高速炉で用いることが求められます。しかし、六ケ所村に建設中の再処理工場は依然として完成に至らず、また車の両輪の役割を担う高速炉の実用化も未だ見通せていません。これらの課題解決に向けた政府の格段の指導力が求められています。さらに高レベル放射性廃棄物の最終処分場の受け入れに前向きの知事は見当たりません。本課題を解決するためには、国は特に処分場受け入れについて電力大量消費都府県にも積極的な協力を求めるなど速やかな解決が求められます。

謹白

付表 2050年までに新設すべき原子力発電プラント基数

(クリックで開く)

- <算出条件>

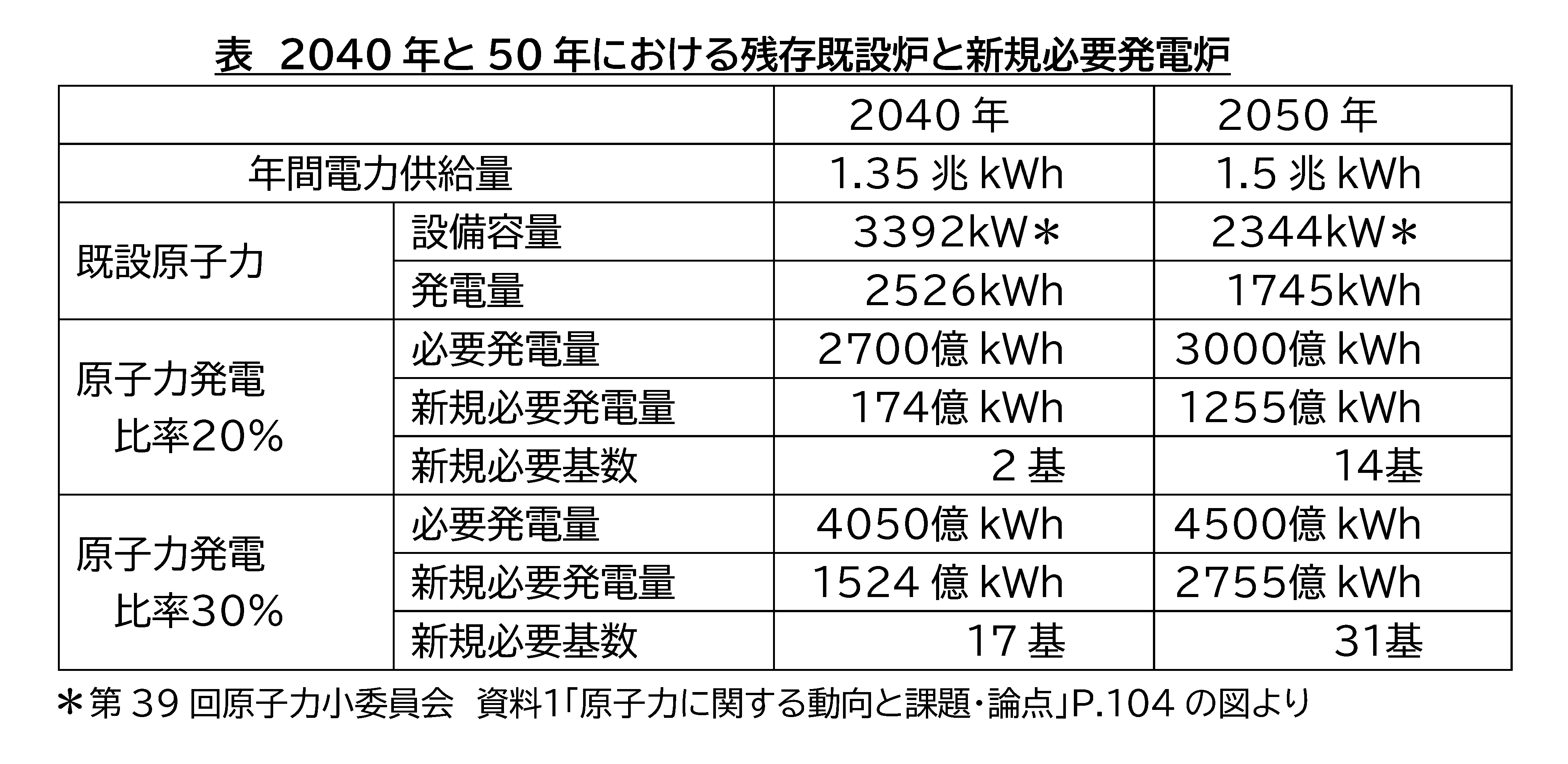

- 1.第11回GX実行会議資料に示された今後必要となる電力量1.35~1.5兆kWhより、電力量は、2040年に1.35兆kWh、2050年に1.5兆kWhとした。

- 2.運転開始時期未定の既設のプラントは2030年4月1日までに運転開始するものとし、他律的な要素による60年超の運転は勘案しないものとした。(総合資源エネルギー調査会第39回原子力小委員会資料)。

- 3.プラントの稼働率は85%、新設プラントの出力は120万kW/基とした。

- 4.原子力発電割合を20%、30%の2例について評価した。

<算出結果>

提言pdf版

安定供給と脱炭素、我が国は独自の道筋を果敢に拓け!】

~欧米主導の環境優先主義に靡くことなく

化石燃料との早期決別を急ぐな~

日本原子力学会シニアネットワーク連絡会有志

地球レベルの脱炭素の試みは技術開発、投入費用、時間の観点から人類史上類を見ない壮大な挑戦である。欧米は脱炭素・水素社会の実現に向けた取り組みを精力的に展開されているものの、独善的且つ排他的な脱炭素価値の押しつけにより世界の分断と対立が先鋭化している現実がある。

一方、日本が電力安定供給/脱炭素を模索する中、 安定供給のためには「喫緊の電力需要急増への供給対応策」と「原発の新増設など長期のエネルギー安定供給体制の構築に向けた対応」があり、脱炭素の取り組みを並行して着実に進めることが肝要である。 2050年電力需要が2030年の約1.5倍(1,400TWh)になるとの予測もあり、現実的には脱炭素電源だけでは2050年の電力需要を満たすことは困難と考えられ、今後とも一定の火力の役割が必須と考えられる。

以上のことから、安定供給と脱炭素については欧米の環境優先主義に靡くことなく我が国独自の道筋を拓くべきでる。

【提言骨子】

- ❒ 総論:電力安定供給と脱炭素推進に向けた腹を括った国家方針の明示

- 日本は、「国力を削ぎ落としエネルギー多消費型産業を海外へ追い出し、高いコストを掛けねば実現し得ない脱炭素政策は国民の望むところではない」ことを肝に銘じ日本独自の道筋を果敢に拓くべし。

- ❒ 電力安定供給が最優先

- 日本は世界トップクラスの経済大国として先ずは安定供給を最優先することの立場を公言すべきである。脱炭素については国毎のエネルギー事情と経済状況を考慮した「脱炭素段階的移行プログラム」の合意形成が必要であると主張すべき。第7次エネルギー基本計画では、原子力の積極的な導入を考慮し2040年迄の安定供給に軸足を置いた電源構成をベースに脱炭素への国家努力の見える化に工夫をせよ。

- ❒ 我が国の先端火力技術活用による途上国への低炭素化支援

- AZECに参加するアジア諸国は我が国の最先端火力技術に期待している事も勘案し,技術支援を軸とした我国独自の脱炭素外交を拓くべき。電力供給が逼迫し停電が日常茶飯事のような途上国への最先端石炭火力の輸出はODA(政府開発援助)ベースでの人道支援パッケージに組み込み再開を検討すべき。

提言

【安定供給と脱炭素、我が国は独自の道筋を果敢に拓け!】

~欧米主導の環境優先主義に靡くことなく

化石燃料との早期決別を急ぐな~

「原子力の長期計画には国の更なる責任ある関与が必要だ」

エネルギー問題に発言する会有志

原子力発電所の建設には多額の初期費用投資と長期の回収期間が必要であり、その長期計画の策定・実現に国がより強く関与する制度設計が必要である。さもなければ、原子力政策大転換はかけ声だけで終焉する事を危惧する。エネルギー安全保障の強靱化と脱炭素政策の観点から決定的に重要な原子力発電による電力供給を短期的採算性で支配されている電力市場メカニズムに任せておいていいのか大いに疑問である。更に、原子力政策においては、矢継ぎ早に閣議決定がされるが、原子力政策全体の総合的評価或いは政策の実効性を中立的に検証する独立性と権限を有する国の委員会が必要である。このような危機感の観点から以下の如き提言を発信するものである。

提言その1:第7次エネルギー基本計画では脱炭素電源の主力定着化を目指し、原子力新設導入計画とそのタイムスケジュールを具体的に示されたい。

提言その2:原子力長期電源計画には国の更なる関与が必要である。

提言その3:原子力政策全体を評価・検証する評価委員会制度を立ち上げよ

【原子力政策が着実かつ持続的に進展するための現状の問題点】

今後の原子力発電所の新増設/リプレースに主眼を置いて、関連施策が強力に推進され確実に足跡を残すべしとの観点から現状の政策推進上の問題点と対策の在り方等を検討する。

1)現実味のある長期電力需給シナリオの必要性

第6次エネルギー基本計画では電力需要予測を低めに設定していた。経済成長率を低めに調整し省エネ効果を高めにすることで必要とする総発電量を低めに設定し、2050CN達成の手段としている。このような小手先の操作で2050CN達成を図ることは本末転倒と言える。即ち、エネ基は数字の辻褄合わせであり、国民が真に納得する将来の日本のエネルギー政策を導く要件を満しているとは言えない。

現実味のある需給シナリオ構築のためには、社会のDX化加速・AIの社会実装によるデータセンターの急増・EVの普及等によるによる電力需要変化並びに日本社会全体の電力化率等の将来予測が重要なポイントである。尚、エネルギー需給シナリオに限らず我が国には長期に亘る経済や財政の推計予測を中立的に実施する国の機能・制度がないこと、ならびに実施状況を適時評価、軌道修正する機能がないことは問題であり改善が望まれる。

2)2040、2050、2060年の電源構成シナリオにおける原子力発電の位置づけの明確化

第6次エネルギー基本計画では、2030年の電源構成が示されているがそれ以降に関しては、再エネの主力電源としての最大限の導入と原子力利用の可能な限りの低減を基本とする無責任なシナリオが描かれている。

しかし現実として2050CNを達成するには、省エネルギーを進めた上で化石燃料の利活用を削減し、再エネと原子力の現実的な調和の取れた利用が必須となる。再エネ、特に太陽光、風力といった変動電源は、立地場所、自然環境条件および経済性を考えれば自ずと限界がある。また、原子力発電所の新たな立地には、立地地域住民及び関連自治体の了解を得るには多大な労苦と年月を要する。これらを肝に銘じ実現可能性を有す計画を早期に国民、立地地域住民に示すべきである。

政策の予見性と国民理解促進の観点からも、国の責任において2040、2050、2060年断面の電源構成の目標を示すべきと考える。この場合、将来の需要予測は影響する因子が多様であることから複数シナリオを示すことも一考と考える。3年ごとに改編するエネ基は、その都度閣議決定をもって確定はするが、エネルギー政策の長期持続性の観点からは政府は責任をもって実現する意欲と熱意が国民に伝わるようにすべきである。

3)電源構成と整合する送電網新設計画の必要性

政府は2050年に向けた送電網の増強計画案として最大約7兆円を投入する計画を公表した。(「電力広域的運営推進機関」2023年3月30日)電源構成と送電網計画が安定供給の基盤インフラである。しかし、送電網建設時期・大型風力発電を含めた地域別デマンド分析・送電網の稼働率分析等は不透明である。国民並びに投資家の理解獲得のための電源構成と整合する透明性ある送電網新設シナリオ分析が必要と考える。

4)産業界の投資を誘導する具体的エネルギー計画とその担保性が肝要

原子力政策大転換で革新炉の新設が謳われたものの、誰が何時どこにどれくらいの発電容量のプラントを新設するか具体策は一向に俎上に上がって来ない。原子力を含む新規大型基盤電源(いわゆる脱炭素大型電源)の長期計画については国政レベルでの「政策予見性」「投資回収予見性」「許認可審査における規制業務予見性」がより確かに担保されない限り電力業界/産業界は新規投資を決断できず、結果として政策の停滞が懸念される。

中長期的エネルギー安全保障の強靱化と脱炭素政策の観点から決定的に重要な原子力発電による電力販売を短期的採算性で支配されている電力市場メカニズムに任せておいていいのか大いに疑問である。又、原子力発電所の建設には多額の初期費用投資と長期の回収期間が必要であり、その長期計画の策定・実現に国がより強く関与する制度設計が必要である。

5)原子力政策全体の総合評価と実績評価の制度化

最近の政策展開メカニズムを俯瞰すると、相変わらず調査会や委員会行政で政策要素が諮問されて拙速で閣議決定がされ、その後に担当行政庁が実務を司るパターンである。しかし最近は長期且つ大型予算を必要とする政策パッケージがどんどん決定されていくがこれらの進捗や実績を評価する国の機能が見当たらない。原子力政策においても、矢継ぎ早に閣議決定がされるが、原子力政策の総合的評価或いは政策の実効性を中立的に検証する独立性と権限を有する国の委員会が必要である。

【足下の課題解決に向けた対策の在り方】

「GX実現に向けた基本方針」の閣議決定により、原子力政策の大転換で政治の意思は示されたが、政府筋からの掛声だけでは原子力政策は具体的に進展せず実績は残らない。原子力はここにきて漸く重要性の再認識が行われ始めた状況であり、原子力を取り巻く足下の不透明・不確定を排除し予見性を高めない限り持続的な政策展開は期待できない。そのためには新しい制度設計を基盤に政策の歯車が確実に機能するよう官民が知恵を絞ることが肝要である。以下、喫緊の足下の課題解決に向けた対策系全般を列記する。

- ① 嘗ての「電源開発調整審議会」に相当する長期電源開発計画での国の責任ある関与の新たな制度化の検討

- ② 電力システム(電力自由化)の抜本見直しによる電力市場に置ける原子力優遇制度の付与

- ③ 原子力新設を加速する建設資金支援制度(ファイナンス他)の検討

- ④ 原子力損害賠償制度の見直し(法改正)

- ⑤ 合理化並びに審査効率化を狙った規制改革(規制予見性の確保、炉規法改正など)

- ⑥ バックエンドへの統合的対策(政府より強力な関与)

- 六ケ所再処理施設の安定稼働

- 使用済み燃料中間貯蔵

- HLW最終処分地選定

- ⑦ 次世代革新炉開発への更なる投資と建設の為の事業環境整備(政府主導での制度設計)

- ⑧ 原子力サプライチェーンの強化(産業界の努力と政府支援)

【提言骨子】

- 提言その1:第7次エネルギー基本計画では2050年以降のCN維持を可能とする脱炭素電源の主力定着化を目指し、2050年並びに2060年断面での原子力新設導入計画(出力、基数)とそのタイムスケジュールを具体的に示されたい。

- (補足説明)

- ① エネルギー自給率抜本改善と2050CN実現に向けて原子力は決定的に重要な電源である。あらゆる政策と資源を注入して原子力の新設を着実に進めることが国策に叶う。

- ② この為、政策の予見性と投資回収予見性確保を目指し、現実味ある電力需給シナリオに基づく原子力導入シナリオに沿った原子力新設導入計画の具体的明示が必要である。

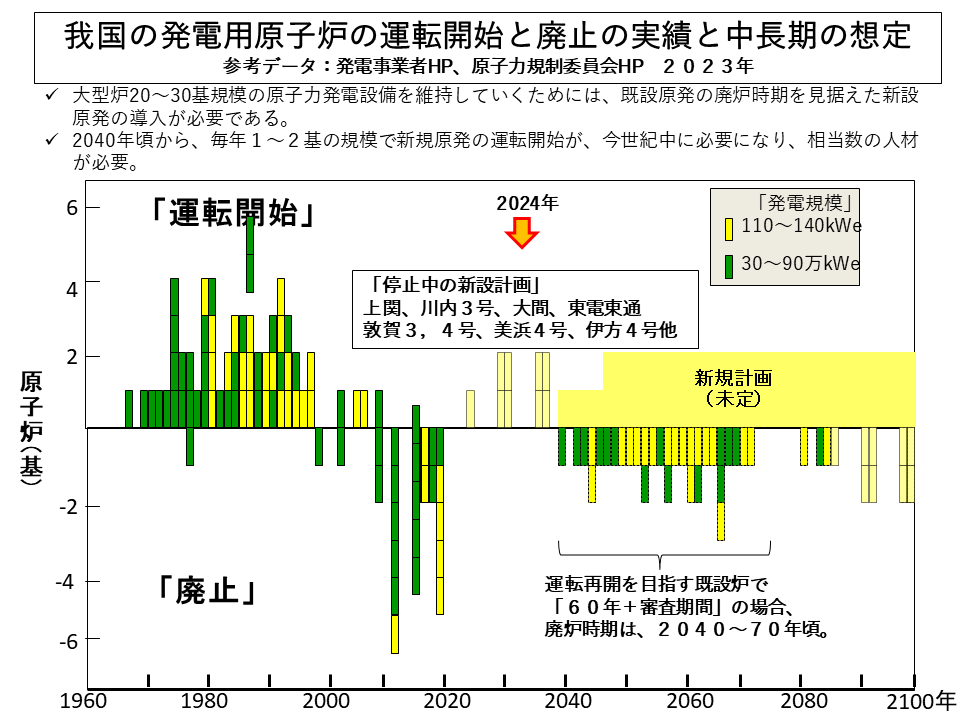

- ③ 1900年代に建設した発電炉は運転期間60年としても2030年以降急速かつ段階的に運転期間が終了するので、2040年、2050年、2060年の段階での運転終了炉の代替と需要増大に対応した新設炉の投入の目標値と実現に至る工程を明示する必要がある。

- 提言その2:原子力長期電源計画には国の更なる関与が必要である。

- (補足理由)

- ① 政府の号令だけでは業界(電力&メーカ)は投資を決断できない。このための環境整備策が必要で、ファイナンス・会計制度・原子力損害賠償制度・電力自由化などの抜本的見直しが喫緊の課題である。

- ② 現状では、誰が・何処に・何時新設を決断するのか全く不透明である。電気事業者が原発導入構想を早い段階で公表しやすくなる環境整備の観点から、投資回収の予見性、資金的裏付けのある形で国が長期開発計画により責任ある立場で係わることができる制度を至急検討することが肝要である。

- 提言その3:原子力政策全体を評価・検証する評価委員会制度を立ち上げよ。

- (補足理由)

- ① 原子力政策においても、矢継ぎ早に閣議決定がされているが、原子力政策の総合的評価或いは中立的な検証を実施する独立性と権限を有する国の委員会が必要である。

- ② 当該の評価委員会は行政府の外局に設置し、自己評価中心の現状から脱皮する事が期待される。

「原子力技術者・研究者の育成強化が我が国の生命線だ!」

~人材確保大作戦は先ずは環境整備より始めよ!~

エネルギー問題に発言する会有志

我国の原子力産業基盤は脆弱化し、技術力の維持や継承が困難になっている。就職説明会への来場学生の減少、大学の原子力関連学科入学者数の減少、基礎・基盤的研究施設の廃止や高経年化などもあり、継続的かつ安定した人材輩出は難しく、現状のままでは、我が国の原子力による持続的なエネルギー安定供給ができなくなる。

こうした危機感を背景に、人材育成/確保のための環境整備として、①原子力長期ビジョンの明確化、②初等/中等教育の充実、高度人材育成の国家プロジェクトでの活用策、③原子力産業界における多様性の確保とジョブ型雇用・成果型報酬の制度化、④原子力開発のインフラ整備の促進と投資への税制上の優遇制度について、提言するもの。

1. 背景と狙い

1)脆弱化している原子力産業基盤

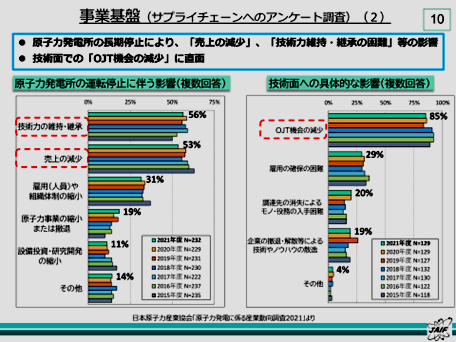

我国は、2011年東電福島第一原発の事故以降、再稼働が進まず、さらに原子力依存を低減するエネルギー政策を進めてきた。この間、原子力利用の前提となる事業基盤(サプライチェーン)の縮小や撤退が深刻化、研究開発費が大きく減少、さらにプラント建設経験者の多くが定年になり20才代の配属者も少なく、技術力の維持や継承が困難になっている。1)2)3)4)

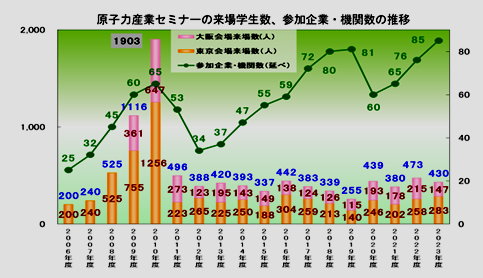

2)来場学生が増えない就職説明会

原子力では、発電所の建設・運転・保守から核燃料サイクル、バックエンドまで規模の大きい高度な技術が必要とされ、世界に通用する技術と人材の厚みを維持することが重要であり、継続的な若手の採用がポイントになる。原子力関連企業の就職説明会に参加する学生は、福島第一原発事故で約1/4に大きく減少し、原子力政策の先行きが見えない状況で、若者の原子力離れが依然続いている。5)将来のキャリアとしての原子力の本質的魅力、やりがいが伝わっていない。参加学生の約82%が、原子力産業への就職を視野に入れたいとアンケートで答えており、受入れ企業側の積極的な対応が望まれる。

大学での原子力関連学科等における入学者数は、1992年の673名をピークに2022年は185名まで減少している。原子力分野を専門とする大学教員の数も減少し、高等教育機関における原子力の人材育成機能が大きく低下しており、継続的かつ安定した人材輩出は難しい状況にある。我が国全体として、原子力分野の人材育成機能の維持・充実が必要であるとの関係者の共通認識がある。1)6)

3)我が国の取り組み

こうした状況認識に基づき、さまざまな人材育成事業が実施されている。原子力機構と原産が事務局の産官学連携の『原子力人材育成ネットワーク』は2010年度から幅広い活動を展開している。文部科学省は、産官学の分野横断的な取組みや専門人材を育成する『国際原子力人材育成イニシアティブ事業』を2010年度から、『英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業』を2015年度から、それぞれ開始している。経済産業省は『原子力の安全性向上を担う人材の育成事業』を2013年度から、原子力規制庁は『原子力規制人材育成事業』を2016年度から開始している。しかし、これらの事業に参画した学生が、連続したテーマで専門家として、関連した企業・研究機関に就職し活躍する仕組みにはなっていない。

原子力は総合工学である。原子力を中長期にわたり維持していくためには、大学、高専の工学系のみならず社会科学系の学生にも、エネルギー、原子力について勉強してもらう機会をもっと増やす必要がある。

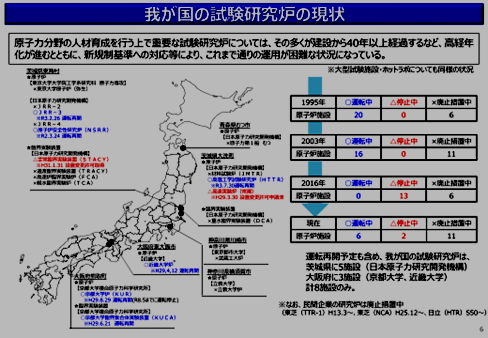

4)原子力研究開発のインフラ整備

原子力関連の基礎・基盤的研究施設の多くは高経年化し、廃止縮小が進められ、これまで通りの運用が困難になりつつある。6)

今後の原子力の基盤を支えるこれらの施設の更新計画とその運営管理の在り方を早期に検討し、中長期の人材育成、基礎基盤的な研究開発機能の維持を再構築する必要がある。

原子力委員会がまとめた「原子力利用に関する基本的考え方」7)では、原子力人材の確保や基礎基盤研究を支えるため、国内における試験研究炉の充実は重要な課題である。新たに設計が進められている「もんじゅ」サイトの試験研究炉については、学術のみならず産業利用も含めた利用検討がなされており、研究開発・人材育成を支える中核的拠点として期待されている。一方東日本地域では、学生向け研究炉は高経年化が進んだ原子力機構のJRR-3のみであり、新たな研究炉の設置が望まれる。

5)原子力への回帰とそれを支える人材

世界主要国は、2022年からのエネルギー危機を契機に原子力依存を高めようとしている。我が国も例外ではなく、原子力による持続的なエネルギー安定供給構造を維持していくためには、運転中原発の廃止時期を見据えた新設原発の導入が必要である。建設の動きが停止している上関、大間、東通、敦賀3,4号、川内3号、他を前進させるとともに、新たな次世代軽水炉の建設・運転計画が必要である。こうした計画を着実に進めるためには、相当規模の人材確保が必要となる。

また大量に保管されている使用済燃料は、今後40年以上に亘り、再処理・リサイクルを継続することで準国産資源として利用できる。核燃料サイクルは原子力の要であり、とくにバックエンド対策を進めるための技術・研究開発についてもその魅力を示し、人材育成・強化に努める事が期待される。

こうした一連の原子力回帰の動きでは、 安全を最優先しつつ科学的知見の蓄積に伴う新たな合理的規制を目指し、安全に直結した効果的な規制の継続が求められる。このような規制に関与する専門人材も相当規模必要となることは勿論である。

主要メーカーの原子力従事者は、2009年に約1.3万人であったが、20222年には約1万人まで減少した。とくに大型設備の製造時に必要となる技能職が39%減少している。4)将来ニーズを的確に把握し、これに応じた一定数の若手人材が確保できないと、我が国の原子力の現状維持は出来ても、いずれ限界が来る。原子力人材育成作業部会が中間取りまとめ(平成28年8月)で指摘している「原子力人材の今後必要となる分野と規模の定量的な分析が存在していない」状況が続いている。具体的な検討を急ぐ必要がある。

原子力委員会がまとめた「原子力利用に関する基本的考え方」7)では、基本目標として、「国は人材こそ原子力利用の基盤であるという認識の下、事業者等が安心して人材投資に積極的に取り組めるよう確固たる原子力政策を打ち出しつつ、必要な予算確保に努め、体系的な原子力人材育成を進めるとともに、若者が魅力に感じる原子力イノベーションにつながる活動を作り出していく」としている。

以上の現状認識から、人材育成/確保には中長期視点による国家としての具体的な戦略的プログラムが必要であり、そのための環境整備が肝要になる。

2. 提言【原子力人材確保のための中長期環境整備を急げ】

➀ 国家としての原子力長期ビジョンの明確化

技術者・研究者の獲得と育成には、具体的目標がないと取り組めない。政府・電力業界は、廃止決定した発電用原子炉を次世代革新炉にリプレースする原子力長期導入計画の公表、使用済燃料の再処理リサイクルでの中期計画を明確にすることで、若手技術者・研究者の獲得・育成を強く推し進めることができる。

国、企業・研究機関は明確な長期ビジョンを示し、これに正面から応える必要がある。採用数を増やし、来るべき原子力復活に備える時期にある。国家プロジェクトとして日本の将来への希望の架け橋となるよう、とくに若者にアピールできるような夢・希望に満ち、予見性のある原子力の長期ビジョンが必須である。

② 初等/中等教育におけるエネルギー・放射線教育の充実

高専・大学関連への取り組みの他に重要なのが、初等/中等教育におけるエネルギー・放射線教育の充実である。文部科学省は、この分野の強化プログラムを拡充し、将来に備えることが肝要である。エネルギー資源が、必要なら海外から買ってくればいいとする安易な考えが通用しない時代がやってきていることを教えておくべきである。

③ 大学教育での高度人材育成と国家プロジェクトでの活用プログラム策定

我が国全体としての新たな原子力長期ビジョンを踏まえ、「社会実装までやりきる人材リソースの確保」と「社会実装を維持するための長期人材リソース(段階別リソース)を確保するための仕組み」が必要である。

原子力関連企業、研究機関などと連携した卓越した重点化プログラムのもとに、優秀な技術者・研究者を高専・大学在学中から確保できるようにし、就職活動で迷うことがないようにすべきである。

④ 原子力産業界における多様性の確保とジョブ型雇用・成果型報酬の制度化

高度な原子力専門技術の若手への継承は、多くのベテランの離職が終盤を迎える今後10年以内に、シニア世代の責任としてしっかり行うべきである。また女性エンジニアの参加も必須である。こうした取り組みを促進するプログラムが必要で、ジョブ型雇用の制度化を行い、人材の多様化と最大限の有効活用を目指してもらいたい。原子力産業の賃金体系は、デジタル産業に比べ大きく見劣りしており、就業のインセンティブは決して高くない。今のままでは、将来を託せる優秀な人材は集まらない。欧米に習い、高賃金体系にするための成果型報酬制度の導入も検討すべきである。

⑤ 原子力開発のインフラ整備の促進と投資への税制上の優遇制度の検討

国全体の共通インフラとしての試験研究施設には、基礎基盤的な研究の場を提供するとともに学生教育のためにも重要な役割がある。しかし多くが廃止され、さらに現存する施設は高経年化しており、新たな整備が喫緊の課題である。詳細設計段階にある「もんじゅ」サイトに建設予定の試験研究炉については、建設の加速化、早期の運用を要望する。さらに茨城地区の研究炉について、放射線、医療分野での利用も含めた後継炉及び新たな材料試験炉の検討が必要である。

た照射後試験関連のホットラボを中心に、中長期のニーズと物流を調査し、これに対応できる試験設備の整備・拡充や管理の在り方を国主導で行うことを要望する。

原子力関連への民間の設備投資を促進するための方策として、税制上の優遇制度や補助金などによる国の支援を提案する。米国で2022年8月に成立した「インフレ抑制法(IRA)」は、全体の歳出4,990億ドルのうち気候変動・エネルギー対策に約3,910億ドルが充てられ、多岐の分野に巨額の補助金を措置している例もある。

以上

- 参考情報

- 1)「原子力の将来課題に向けた技術・人材政策について」エネ庁、原子力の技術・人材の課題解決に向けた論点 2018.3.6

- 2)「原子力産業の現状と課題」、日本原子力産業協会 第22回原子力委員会資料 2022.6.7

- 3)「原子力サプライチェーンの維持・強化に向けた提言について」日本原子力産業協会、2022.7

- 4)「原子力政策に関する直近の動向と今後の取組」第37回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会資料1 2023.12.19

- 5)「原子力産業セミナー2025」速報、日本原子力産業協会 2023.11.2

- 6)「原子力人材、原子力イノベーションを取り巻く 最近の状況及び第12期における検討課題」科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 原子力科学技術委員会 原子力研究開発・基盤・人材作業部会(第16回)2023.6.2

- 7)「原子力利用に関する基本的考え方」原子力委員会 2023.2.20

謹啓 内閣総理大臣殿!

原子力政策に係る国の常設司令塔を設置する提案

エネルギー問題に発言する会有志

去る8月の第2回GX実行会議において、原子力の利用に関して既設炉の最大限の活用、次世代革新炉の開発・建設等を明確にされたことは、資源の乏しい日本の短・中長期的エネルギー確保に向けた力強い政策を示すものとして全面的に支持します。一方、東電福島事故を契機に原子力委員会の権限が縮小され、原子力政策の明確な常設の司令塔が存在しません。一方、原子力の研究、開発、利用を担う研究機関、大学、原子力産業界、立地地域自治体等は、それぞれの立場から政府・国による長期的視点に立った予見性のある原子力利用の明確な方針を渇望しています。早期に原子力政策を統合的に立案・調整する司令塔を設置されるよう切に要望します。

常設司令塔で検討頂きたい項目

- 1. 広い視野に立った中長期的視点と予見性を有した政策

- 2. 発電分野の政策における重要事項

- 3. 発電上流側政策における重要事項

- 4. 発電下流側政策における重要事項

- 5. 核燃料サイクル政策における重要事項

- 6. 国民の理解と信頼回復策

- 7. 21世紀中葉を担う人材の育成策

提言本文

提言】最終処分地選定加速化に向けて

エネルギー問題に発言する会有志

最終処分地の選定には、最終処分法に基づき2015年に改定された最終処分基本方針に沿って、政府、最終処分事業主体(NUMO)等による活動が続けられています。

こうした中で、閣議決定されたGX基本方針において、最終処分のプロセス加速化が取り上げられ、「国は政府一丸となって、かつ、政府の責任で、最終処分に向けて取り組んでいく。」との方針が出され、さらに2023年4月28日に改定された最終処分基本方針(閣議決定)で、最終処分の実現に向け、政府一丸となって、かつ、政府の責任で取り組んでいく姿勢が示されたことを高く評価します。

ここに、処分地選定の加速化に向けた施策を一層確かにするため、政治、行政、最終処分事業主体で取り上げて頂きたい事項について、以下を提案します。

提言本文

【提言の背景と狙い】

最終処分地の選定には、最終処分法に基づき2015年に改定された最終処分基本方針に沿って「できるだけ多くの文献調査地を選定したい」(梶山弘志経産大臣、2020年)との発言にあるように政府、最終処分事業主体(NUMO)等による活動が続けられています。

こうした中で、閣議決定されたGX基本方針において、最終処分のプロセス加速化が取り上げられ、「国は政府一丸となって、かつ、政府の責任で、最終処分に向けて取り組んでいく。」との方針が出されました。さらに2023年4月28日に改定された最終処分基本方針(閣議決定)では、

- 国を挙げた体制構築

- 国による有望地点の拡大に向けた活動強化

- 国の主体的・段階的な対応による自治体の負担軽減、判断の促進

- 国による地域の将来に向けた対策の強化

などを明記するとともに、第211回国会でこれらの国の施策を原子力基本法で規定する法案が審議され、可決されました。

最終処分の実現に向け、政府一丸となって、かつ、政府の責任で取り組んでいく姿勢を高く評価します。

ここに、処分地選定の加速化に向けた上記施策を一層確かにするため、政治、行政、最終処分事業主体で取り上げて頂きたい事項について、以下を提案します。

【提言-1:政治事項】

「最終処分に関する基本方針(令和5年改定)」に記載された「これまで以上に国が前面に立った取組を進めるとともに、最終処分事業主体・事業者の機能・活動をより一層強化していく」を具体化するため、国・最終処分事業主体が前面に出て自治体首長の理解と協力を得る仕組みを具体化する必要がある。

- (1)処分地選定の司令塔機能の強化 [政治]注1

- フランスで成果を挙げたバタイユ議員を中心とした調査の事例注2を参考にして、岸田総理大臣は「処分地選定加速特命」大臣を臨時に設ける。同特命大臣は、原子力基本法第二条の三の五注3に規定する最終処分に関わる国の施策について47都道府県知事、国民各層等の理解と協力を得ること。

- (2)最終処分事業主体の体制強化 [政治、行政]

- 最終処分事業主体は、経営能力(trust)および技術能力(confidence)ともに社会から信頼される体制であることが求められる。OECDの提言(段階的意思決定、利害関係者の信頼構築の重要性)注4を参考に、社会からの信頼を第一義に置いた最終処分事業主体のあり方について検討に着手すること。

【提言-2:行政事項】

最終処分法制定(2000年)以降20年を経ても最終処分に対する国民の認知度は高いとは言えない注5。国民が最終処分技術、最終処分政策を認識・共有することが喫緊の課題であり、そのための取り組みを抜本的に強化する必要がある。

【提言-3:最終処分事業主体事項】

最終処分基本方針で示されている経済性および効率性にも留意した事業を実施することは当然であるが、それ以上に社会の信頼を第一義に置いた事業経営の実現が求められる。社会から信頼を得られる最終処分事業主体のあり方については提言-1で求めているが、直ちに実施可能な、最終処分事業主体の基盤強化、関係組織との協働、地下施設の活用の取り組みを推進する必要がある。

情報公開および多様性、公平性、包括性(DE&I)を積極的に取り入れた経営を進めるとともに、国民との共感を大事にしつつ国民・地域の方々と対話を進め、事業主体への信頼を高めること。

超長期にわたり、かつ社会とも密接に関係するという地層処分技術の特性を組織内で再認識し、人文社会科学も含めた総合知で技術を説明できるスキルを共有すること。

国際的にも当然視されている処分地選定の初期段階から最終処分事業主体と原子力規制委員会との対話の仕組みを構築すること。

国の調整のもと関係機関との分担を明確にし、その成果を共有する。また共同研究などを通じて人的交流をはかり、技術力の向上に資すること。

幌延深地層研究施設の工事中の代替見学施設として、地下発電所や地下貯水施設など類似の地下施設を活用すること。

(注)

注1.各提言につきまして、提言先を[ ]で示しています。

注2.フランスでは1980年代に政府主導で候補地を決めて地質調査を開始しましたが、強い反対運動が起こり停止されました。反対運動の原因を議会科学技術選択評価委員会のバタイユ議員が主導して調査した結果を踏まえて、1991年に放射性廃棄物管理研究法が制定され、その後の調査研究やサイト選定が進められることになりました。2023年1月には、地層処分場の設置許可申請書が提出され、規制機関による技術審査が開始されました。

注3.原子力基本法第二条の三の五 最終処分(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律 第百十七号)第二条第二項に規定する最終処分をいう。以下この号において同じ。)に関する国民の理解を促進するための施策、最終処分の計画的な実施に向けた地方公共団体その他の関係者に対する主体的な働き掛け、同法第六条第二項に規定する文献調査対象地区又は同法第三条第二項第二号に規定する概要調査地区等をその区域に含む地方公共団体、最終処分に理解と関心を有する地方公共団体その他の関係者に対する関係府省の連携による支援、最終処分に関する研究開発の推進を図るための国際的な連携並びに原子力発電環境整備機構及び原子力事業者との連携の強化その他の最終処分の円滑かつ着実な実施を図るために必要な施策。

注4.OECDの提言

1) OECD/NEA(2004), Stepwise Approach to Decision Making for Long-term Radioactive Waste Management.

(長期間にわたる放射性廃棄物マネジメントのための意思決定の段階的アプローチ)

(https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf

/2019-12/nea4429-stepwise.pdf)

2) OECD/NEA(2004), Learning and Adapting to Social Requirement for Radioactive Waste Management.

(放射性廃棄物マネジメントに対する社会の要求を学び適応すること)

(https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf

/2019-12/nea5296-societal.pdf)、等

注5.2022年度原子力に関する世論調査、((一財)原子力文化財団、2023年3月)のうち、高レベル放射性廃棄物(情報保有量)の調査では、「聞いたことがある項目のうち、最も回答率が高いのは、「HLW貯蔵の状況」31.4%、次いで、「各国でも処分難航」21.4%、「調査の進捗」21.1%であり、原子力分野全般と比べても知られている項目が少ない。また、説明できる項目はほとんどない。エネルギー・環境分野、原子力分野、放射線分野と比べ、全体として認知が低い。特に44歳以下では、6割近くがまったく情報を持っていない。近年の推移については、大きな変化はないが、「調査の進捗」については減少傾向の可能性がある。」とされています。

(https://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/pdf/tyousakenkyu2022

/results_2022.pdf)

提言「GX実行会議の計画に沿った次期エネルギー基本計画を策定せよ!」

エネルギー問題に発言する会有志

世界の分断・対立構造が長期化する中、我が国のエネルギー安全保障強化が最重要課題になっている。ロシアのウクライナ侵攻により国際秩序が破壊された結果、天然ガス等の価格が急騰し、世界はエネルギー資源の争奪戦に突入した。さらに、対ロシア経済制裁で世界経済の不透明感は一層増幅し対立と分断の構造は長期化の様相を呈している。その結果、欧米諸国の現下の最大関心事は「エネルギー安全保障と経済安全保障の同時強靭化」であり、日本も例外ではない。

ここに来て、政府主導の原子力政策大転換の意味は大きく、GX実行計画と整合する第7次エネ基の策定が急がれる。次期エネ基に向けての提言は以下。

- 提言その1 第7次エネルギー基本計画で政策目標と道筋を示せ!

- 提言その2 原子力の持続的活用の具体策の提案

提言本文

【状況認識】

- ■世界の分断・対立の長期化の中、我が国のエネルギー安全保障強化が最重要課題に

- ・我が国のエネルギー危機は、2015年に始まった欧州主導の気候変動対策を無批判に受け入れ、2016年からの行き過ぎた電力全面自由化が大きな契機である。その結果、再エネ偏重と化石燃料排除の国際動向を受けて電力供給危機が急速に進展した。

- ・2022年冬・夏の異常気象が追い打ちをかけ、電力供給危機(予備力激減、節電要請、火力復旧での綱渡り)が顕在化し、国民生活と経済活動に大きな混乱と悪影響を与えた。

- ・上記に加えて、ロシアのウクライナ侵攻という暴挙により国際秩序が破壊された結果、天然ガス等の価格が急騰し、世界はエネルギー資源の争奪戦に突入した。さらに、対ロシア経済制裁で世界経済の不透明感は一層増幅し対立と分断の構造は長期化の様相を呈している。その結果、欧米諸国の現下の最大関心事は「エネルギー安全保障と経済安全保障の同時強靭化」であり、日本も例外ではない。

- ■日本の原子力政策大転換の意味は大きい

- ・政府は、この危機的状況を乗り越えるべく、2022年7月にGX実行会議を立ち上げ、「原子力再稼働加速、新増設リプレース/次世代革新炉の開発建設、運転期間延長、バックエンド対策推進」の4項目からなる原子力政策大転換を表明。これは東電福島原発事故以来の政策の漂流に終止符を打ち、原子力の持続的最大限活用によりエネルギー安全保障の一層の強化を目指す政策の大転換と高く評価できる。

- ・この政策大転換を後戻りせず着実に遂行すべく、政府は2023年2月 、エネルギー関連の5つの法改正案を閣議決定。原子力基本法に「地球温暖化の防止」、「福島第一原子力発電所事故を真摯に反省」の文言を追加し、原子力発電利用の価値を明示したことは原子力の持続的利活用の観点から意義深い。

- ・一方で政府は、電力需給逼迫と脱炭素に向けた取り組みを進めるために、原発の活用が不可欠としていながら、「可能な限り原発依存度を低減する方針」は変わらないとしており、これでは国民や産業界の理解は得難い。真摯で合理的な説明が求められる。

- ・高レベル放射性廃棄物の最終処分は、再稼働加速・新増設・リプレースの推進と不可分の課題であり、政府が前面に立った具体的行動が不可欠である。又、東電福島原発事故の傷跡は社会に重くのしかかっており、廃炉促進、処理水放出、福島地元復興等の諸課題の着実な解決が求められる。

【原子力の持続的活用に向けた主要な課題と解決策】

- ■国民、住民の理解・協力が大前提である

- ・メディア等による国民意識調査によれば、原子力に対する世論は好転している。昨年末のNHKの世論調査では、原発再稼働・新規建設に賛成(45%)が反対(37%)を上回った。関係者の地道な取り組みの表れと言える。

- ・再稼働した原子力プラントは国民、住民に受け入れられ、安定・安全運転を継続している。九州電力の再稼働した原発4基の設備利用率は91.4%に達し(2021年)、安定供給、料金抑制、脱炭素に大きく貢献している。

- ・政府・電力は、原子力の真の実力と価値を国民に繰り返し説明し、理解を得ることが肝要である。

- ■GX実行計画と整合する第7次エネ基の策定が急がれる

- ・GX実行計画に凝縮された原子力政策転換が第7次エネ基にどのように反映されるか国民が注視している。次期エネルギー基本計画で検討すべき重要ポイントは以下の通り。

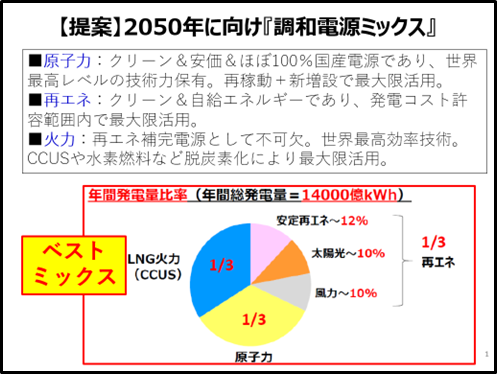

- ① 第6次エネ基では、根拠を示すことなく「再エネ主力電源化」と「原子力の依存度低減」を併記した。第7次エネ基では、「原子力の依存度低減」を削除し、「新増設、リプレース」による持続的最大限活用を明記することが、GX実行計画との整合性の為にも肝要である。我が国に相応しいエネルギーミックスを改めて追求すべきである。参考までに、我々有志が提案している「調和電源ミックス提言」の結論を添付図1に示す。

- ② エネルギー計画策定には、100年オーダーの長期構想をベースにしたうえでエネルギインフラ整備に必要な20~30年スパンの計画が不可欠である。第7次エネ基は、2050年を目標年に置き、そこに至る総論ではなく、各論の実行計画が望まれる。エネルギー基本政策を画餅に終わらせないために、基盤的・横断的施策を最後まで責任をもって担務しつつ省庁縦割りを脱却して立地自治体・産業界と連携し確実に遂行する強力な司令塔機能が必要である。

- 以上に述べた「状況認識」並びに「原子力の持続的活用に向けた主要な課題と解決策」に照らし、以下の提言を発信する。

【提言その1】第7次エネルギー基本計画では政策目標と道筋を示せ!

- ① 2050年の数値目標と経過目標も併せて明示せよ

- ・第7次エネ基では、2050年を目標年とし、責任ある数値目標と実行計画を示すことが求められる。目標は単なる数字の辻褄合わせではなく、克服すべき諸課題について具体的対策に深く踏み込んだ10年単位の経過目標も併せて明示することが国民理解の観点からも必要である。

- ② 「再エネ主力電源化」を見直し、「脱炭素電源の早期主力電源化」を謳うべし

- ・エネルギー資源貧国であり経済大国である日本の最優先課題は、エネルギー安全保障の強化を世界のエネルギー情勢に翻弄されずに堅持することが第一命題である。その上で、国際公約である2050年CNへの挑戦を続けることである。

- ・第6次エネ基では、2050年CNに向け無謀とも言える「再エネの主力電源化」を掲げ、原子力・火力を過小評価した。第7次エネ基では、安定供給・脱炭素・コストで優位に立つ脱炭素電源である「原子力+再エネ」を21世紀の主力電源に位置付けることが肝要である。

- ・尚、「原子力+再エネ」だけで全需要を賄うことは現実的ではなく70%程度が限界であろう。再エネのバックアップ電源として脱炭素火力も含め責任ある計画策定を求めたい。

- ③ 原子力の持続的活用を実現する基盤的施策の明示が重要だ

- ・60年運転を実現しても、21世紀後半には大半の既設原発が廃炉を迎える。原子力の継続的活用には60年超運転並びにタイムリーな新増設リプレースの実現が鍵である。(添付図2参照)

- ・新増設・リプレースには、これまでの60基に及ぶ豊富な建設・運転・保守経験を最大限に生かせる革新軽水炉を中核として、運転サイクル延長による稼働率向上(目標90%)や定期検査の合理化(運転中検査の実施)等のさらなる生産性向上により原子力の価値を高める努力を求めたい。

- ・新増設に関する政府方針は廃炉同一サイト内のリプレースに限定しているが、将来予想される増設ニーズを視野に廃炉同一サイトに拘らない柔軟な立地政策を求めたい。

【提言その2】原子力の持続的活用の具体策の提案

- ① 政府は再稼働の促進、新増設・リプレース着手、廃棄物処分地選定加速に前面に立て

- ・政府(官邸・総理大臣、経産大臣)が、立地自治体に直接赴き、首長、議会、市民に誠意をもって要請する決意と努力を求めたい。

- ② 原子力発電の実績と価値を示し、社会的受容性の改善に取り組め

- ・10基の再稼働プラントは安全対策を徹底的に強化し、脱炭素・廉価電源として安全・安定運転を実現している。政府・事業者は、この実績と価値を国民に分かりやすく示し理解を得ることが肝要である。

- ・エネルギー問題は世代間にわたる長期の問題であり、学校教育の充実も必要である。

- ③ 原子力事業の持続性を強固に支援する制度改善を急げ

- ・新増設・リプレースについて、事業者が予見性をもって合理的に経営判断ができる環境整備を政府がリーダーシップを発揮して推進することが欠かせない。

- ・電力料金抑制を狙った電力自由化政策は所期の効果をあげておらず、逆に電力安定供給に大きな支障となっている。事業者には安定供給義務が課されておらず、市場競争に生き残ることが最大の経営課題であることに起因している。この公益事業としての不合理を是正するため、一般電気事業者に供給予備力確保(8%)を義務づけるとともに、インフラ投資回収を可能とする制度を整備するなど、原子力事業と自由化が両立する日本型システムを模索すべきである。

- ④ 原子力安全規制行政の改革が急務だ

- ・現状の原子力安全規制行政は、審査の効率を軽視した予見性の乏しい審査業務に埋没しており、原子力の合理的利活用を大きく阻害している。再稼働審査に11年もの長期間を費やしてもいまだ決着がつかない事例は(北海道電力泊発電所3号機)、民主主義国家の行政通念から見て言語道断の異常状態と言える。

- ・規制当局(原子力規制委・規制庁)は、業務合理化・迅速化・効率化に自ら努めるべきであることはもちろんであるが、この際、規制行政を評価・監視する独立した第3者監視組織の設置を求めたい。

知事と国はWIN-WINの関係で

高レベル放射性廃棄物の処分地選定に取り組め

エネルギー問題に発言する会有志

- 【提言】

- ・国および知事は、少子・高齢化が避けられない日本において、地層処分施設が迷惑施設であるとの認識を改め、最終処分事業が地域の持続的発展に大きな役割を果たす公益事業であるとの認識を共有して欲しい。

- ・知事は、文献調査の受け入れ意思の有無に関わらず、最終処分事業をきっかけに持続的な地域発展のあり方を国の参画を得て全国知事会議等の場で議論して欲しい。

- ・知事は広域自治体の長として、法律で撤退が認められている最終処分地選定過程に風評を跳ね返して参画し、国とともに地域住民の理解促進に努めて欲しい。

- 1. なぜ国と知事がWIN-WINなのか

- 国は、高レベル放射性廃棄物の処分地選定を進めたい、知事は、地域住民の福祉のために地域の発展を強く望んでいると思料している。この2つの重要政策を結びつけることができれば、国と知事は、高レベル放射性廃棄物の処分事業でWIN-WINの関係を造り上げることができる。

【提言の拠り所および補足】

つづく

- 2. 最終処分事業は公益性が高い国家的な事業(つづく)

- 原子力発電に伴い発生している高レベル放射性廃棄物の最終処分は、原子力発電の推進の是非を問わず、現世代および将来世代にわたる「国民の安全と健康および環境の保全」(放射性廃棄物等合同安全条約、2003年批准)を理念とする公益性の高い事業である。最終処分事業は、最終処分政策について定めている最終処分法(2000年制定)に基づき実施される国家的な事業である。

- 3. 国は、最終処分事業を進めるに当り地域の意向を踏まえた総合的な政策で地域の持続的発展を支援

- 最終処分法に基づき閣議決定された最終処分基本方針(2015年改訂)は、最終処分事業の進め方を明確に示した。それは、処分地選定調査を実施する地域の主体的な合意形成に向け、多様な住民が参加する「対話の場」を設置するなど住民の活動を支援すること、対話の場などを通じて集約される地域の持続的な発展策の実現に向けた総合的な支援措置を関係地方自治体と協力して講じていくことなどを盛り込んでいる。地域発展計画に処分事業は組み込まれると考えて欲しい。

- 4.最終処分地選定などに協力する地域に対する敬意と感謝の念や社会としての利益還元-風評対策を講じる最終処分基本方針

- 最終処分地選定に応じる地域に対して国民として敬意と感謝の念を示すことが重要であることが、最終処分基本方針2015年、閣議決定)で明確に示されている。さらに、最終処分基本方針では最終処分地選定に応じる広域自治体および基礎自治体が交付金として利益還元を受ける権利を明確に示した。これは、「札束で頬をはたく」との風評を跳ね返す仕組みである。

- 5.最終処分は世界が地層処分技術を選択

- 長い時間、人間の生活環境から安全に隔離する」とする目標に適う最終処分技術は、深い安定な地層を利用する地層処分技術に依ることが、国内外で支持されている。日本は高レベル放射性廃棄物を工学的設備に閉じ込めている間に放射能が失われる仕組みのもとに埋設する技術を採用している。また、処分場は、放射性廃棄物を埋設する地下施設を「沿岸海底下」に設置する工法が採用可能であり陸上に大規模な占有面積を要しないことも特徴である。

- 6.風評に負けぬ最新の地層処分技術

- 地層処分技術は、高レベル放射性廃棄物を地下深部に埋設することに対する人々の不安に応えるために、国家的なプロジェクトとして安全性、信頼性を第一義として技術を確かなものにしてきた。地層処分技術は、どのようにすれば「裏庭はいや(NIMBYシンドローム)」や「風評」を低減することができるかを見据えて時間・人材・資金を投じてきた。

- 7.いつでも撤退できる処分地選定とできるだけ多くの文献調査地

- 最終処分法は、概要調査など処分地選定過程で調査に応じている自治体が調査地から撤退できる権利を制定している。この権利は、調査地になるとそのまま処分地になるのではないかとの懸念を払拭するために制度化されたものである。また、最終処分事業主体は、処分地に適さない地質環境が明らかになった等との理由から調査を取りやめることも想定される。従って、処分地選定にあたっては、できるだけ多くの文献調査地を求めることになる。

- 8.広域自治体が処分地選定の初期段階から主体的に参画

- 全国知事会の提言(令和4年8月10日)は、「最終処分地の選定の問題は、原子力施設の所在の有無にかかわらず、国民的な議論が必要な問題であることから、国は、全国知事会とも協議しながら、最終処分事業の理解促進に一層努めること」を是とする。その上で、最終処分地の選定と地域発展に向けた総合的な政策は、1基礎自治体の行政範囲を超える事業である事例が、先行する諸外国でも見られる。先に挙げた高い公益性および国として地域の持続的な発展を支援する事業であるため広域自治体が処分地選定の初期段階から主体的に参画することが望まれる。

- 9.参画の一形態は「地域パートナーシップ」

- どのような形で広域自治体が参画するかは知事の考えが尊重されるが、その一形態は国内外で多くの成功事例がある「地域パートナーシップ」が挙げられる。

- 10.「対話の場」は次世代が地域の将来像を描くきっかけに

- 文献調査を含めた処分地選定調査の過程で当該地域に設けられる「対話の場」は、地域の将来像を描くきっかけとなる。とりわけ、地域の将来を担う若い世代がその地域の特徴を踏まえた地域発展を検討する場に参画する機会を提供する。

*提言先:内閣総理大臣、全国47都道府県知事、自民党政調会、最終処分関係閣僚会議(内閣官房長官)、経済産業大臣、資源エネルギー庁長官

原子力発電所再稼働の全力加速で電力危機を克服し

2030年原子力発電目標(20~22%)を達成せよ!

エネルギー問題に発言する会有志

東電福島原発事故を受け新規制基準での安全性が確認された原子力プラントを再稼働させることは、事故の反省と教訓がきちんと反映されたうえで原子力のリスクが大幅に低減されていることの明確な証左である。国民が原子力発電の稼働実績から、事実をもとに原子力の潜在的ポテンシャルを正しく理解し、原子力への不安・不信を払拭して更なる再稼働・新増設・リプレースに向けての国民的理解を得ることが望まれる。

その上で、2030年原子力発電目標の達成は、原子力発電利活用の道を改めて拓くことで、以下に寄与するものと確信し本提言を発信する。

- ➀ 現下の電力危機への根本的解決

- ➁ エネルギー安全保障の基盤となる持続的安定電力供給

- ③ 国力維持と並行して脱炭素社会の実現

【提言】原子力発電所再稼働の全力加速で電力危機を克服し2030年原子力発電目標(20~22%)を達成せよ!(2022/11/8)

革新軽水炉の初号機2030年代半ば運転開始に向け

即時着手を!

エネルギー問題に発言する会有志

2011年東電福島第一原子力事故以来我が国の原子力発電技術・サプライチェーンは崩壊の危機にある。2022年8月24日、GX(グリーントランスフォーメーション)第2回実行会議で岸田首相が「次世代革新炉の開発・建設」を検討する方針を明言したのは英断である。

次世代革新炉のなかでも革新軽水炉の基本計画はほぼ出来上がっており、基本設計が進められている。

一方、新設原子力の投資環境や原子力規制環境は一変した。新設プラントの設計・建設の体験を有する人材やサプライチェーンがまだ残っている今、革新軽水炉の初号機を2030年代半ばに運転開始することを目標として、関係機関の総力を結集し、即時着手することを提言するものである。

2050年に於ける電力安全保障と脱炭素社会を目指して

再生可能エネルギー・原子力・火力調和電源ミックス

エネルギー問題に発言する会有志

第6次エネルギー基本計画は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーを主力電源として最優先で最大限の導入に取り組む方針の下に策定された。

そこで、まず最大限の導入を期待されている変動再エネ(太陽光発電、風力発電)の3つの課題(電力安定供給、経済性、自然条件・社会制約による導入量限界)について科学的、定量的に評価し、再エネが最大限どこまで導入できるか見極めた。

次に、その結果を基に国益確保とS+3Eの視点から、再エネ、原子力、火力(脱炭素)の最適な電源ミックスを検討した。

2050年カーボンニュートラル達成に向けて

エネルギー問題に発言する会有志

政府は2050年カーボンニュートラルを宣言した。目標達成には、一定規模の原子力発電が不可欠であり、官民を挙げて直ちに取り組む必要があるにも関わらず、動きは今一つである。この八方塞がり状態を打破するため、各界へ向けて提言活動を進めることとした。是非ご一読ください。

【提言】2050年電力ベストミックスの初期目標は再エネ・原子力・火力各1/3とせよ

2020年10月の菅総理による2050年カーボンニュートラル(CN)宣言を受けて公表された経産省の「グリーン成長戦略」(G成長戦略)では2050年電力ベストミックス(BM)の参考値として【再エネ:50~60%、水素・アンモニア発電:10%、原子力・火力(CCUS):30~40%】を提示している。しかし、現時点では実用化が全く不透明な新技術があたかも達成されたかの如く独り歩きした数値であり、前のめりし過ぎである。

そこで、開発初期は再エネ、原子力、火力それぞれ1/3ずつの機会均等とし、イノベーションを推進しながら3年毎に数値目標に照らして評価し、達成度に応じて数値を増減し、場合によっては複数のシナリオも検討しながら2050年の電力BMを構築していく戦略的なアプローチを提言するものである。

【提言】次世代軽水炉(次世代PWR・次世代BWR)の新増設・リプレース

2050年カーボンニュートラルは電力の安定供給と経済性向上の同時達成が必要である。そのためには2050年までに福島第一原子力発電所事故の教訓を反映した次世代軽水炉を30GW規模で新増設・リプレースする必要がある。原子力産業界および学会では、近い将来の新設に備えて次世代軽水炉の基本設計の検討が進められている。その状況を踏まえて、2050年までに約30GWの次世代軽水炉を建設するためのマスタースケジュールを提案する。原子力を取り巻く環境は極めて厳しく、計画実現のために解決すべき課題が山積しており、猶予は無い。

【提言】原子力発電所の40年運転制限を廃止せよ

電力の安定供給と脱炭素化達成に、一定規模の原子力発電が必要であるが、我が国では、法律により運転期間が40年に制限されている。科学的・技術的根拠のない運転制限を廃止し、40年超運転に道を拓く法改正を提言する。

2. これまでの提言

海洋放出の早期実現にはマスメディアの協力が必要

元原子力発電環境整備機構(NUMO)理事(河田東海夫)

- 福島第一原発事故から9年、トリチウムを含む処理水がタンクにたまり続けている。

- 国の委員会などから海洋放出が勧められているが、風評被害を恐れ実現していない。その大きな要因の一つが、誤った情報の流布であり、このままだとタンクに処理水がたまり続け、永続的風評被害の源泉となる。

- 新型コロナウィルスに関し、マスメディアは一斉に冷静な対応を国民に訴え買い占め騒動などで一定の効果を示している。

- マスメディアは、トリチウムを含む処理水を早期に除去し、風評被害からの脱却に力を貸してほしい。国の力では限界があるものでもマスメディアにはできることがある。

- 原発推進か脱原発かの問題ではなく、福島だけの問題でもない。正しい情報を発信し、福島の問題は日本国民の問題として風評被害の要因を短期間に除去するのにマスメディアの協力が必要である。

(詳細はこちらから)

海洋放出を前面に押す小委員会報告と政府の苦悩

原発事故から9年目を迎える。廃炉事業の安全・円滑な遂行の大きな妨害要因である処理水問題の早期解決の重要性は、国際原子力機関(IAEA)の現地調査団などにより早くから指摘されてきた。それが未だ解決されないまま、巨大タンクが増殖し続け、サイトを埋め尽くしつつある。そうした現状は、新型ウィルス問題とは性格が異なり、国民各自が自覚できるかどうかは別として、一つの国家的危機であり、解決を先延ばしすればするほど事態は悪化する。海洋放出が処理水問題解決の唯一の現実解であることは、2代の原子力規制委員長がたびたび指摘してきた通りであり、この問題を3年にわたり検討してきた小委員会の報告書(2月10日公表)も、実質的に海洋放出を押す勧告内容となった。2月末に来日したIAEAのグロッシー新事務局長も「国際慣例に沿っている」として放出を支持した。海洋放出の早期実現に向け具体行動を起こすべきべき時が到来している。

海洋放出を阻む唯一の障害要因は、言うまでもなく漁業関係者の風評被害に対する恐れである。福島県漁連の野崎会長は、2月19日に開かれた経産省の廃炉・汚染水対策福島評議会で、小委員会報告では海洋放出の食品影響などの説明が不足しているとし、「現状では環境へのトリチウム放出には反対との立場をとらざるを得ない」との意見表明を行い、提示された風評被害対策についても「具体的施策が見えず納得できない」と反発した。処理水の処分方式の最終決定は政府に委ねられるが、漁業関係者の不安解消の決定打を見出だせない政府の苦悩はもうしばらく続きそうだ。果たして、こうした状況を打開する方策はあるのだろうか?

海洋放出断念では福島県民は幸せになれない

海洋放出の大きなメリットは、膨大な数の巨大タンクの解体撤去を最も早く開始できることである。巨大タンク群は今や福島の不幸の視覚的な象徴とも言え、これらを一日も早く無くすることは、福島県民のメンタルな復興促進の面からも、また東電の廃炉作業への精力傾注の面からも、ぜひとも達成しなければならない喫緊の課題であり、それを可能とするのが海洋放出なのである。確かに、海洋放出は漁業関係者への風評被害を招くが、放出が終わってしまえば、風評を起こす原因が無くなる。漁業関係者にとっても「後顧の憂い」をなくせる選択肢であり、その点は無視しがたいメリットとなろう。海洋放出は、時間的にも最も短期間で問題解決できる選択肢であり、処分に要する期間が短ければ短いほど風評被害の継続期間を短縮できる。

一方海洋放出を断念した場合の行き着き先はタンク保管の長期継続でしかない。そうなれば、タンクの継続的増設も避けられず、地元との再折衝や増え続けるタンクにおける処理水管理の負担増大で、本来の廃炉事業の円滑な推進の足枷要因がさらに膨れる。結果的に計画遅延や小トラブル増加で、「いつまでたっても事故後の後始末が進まない福島」、「不幸な福島」といった暗いイメージがさらに長期的に定着してしまうリスクが高い。膨大な数の巨大タンク存続は、脱原発団体による格好の不安アピール材料であり、将来の風評被害の火種温存でもある。その時限爆弾的リスクからいつまでも解放されない状況を固定化してしまうのは漁業関係者にとっても決して望ましいことではなかろう。

十分な安全性に加え、これらのことを総合的に思料すれば、「徹底的な風評被害対策(被害補償を含む)を講じた上での早期海洋放出」が、究極的には福島県民や漁業関係者にとっても最も望ましい解になるはずだ。こうしたことは、おそらく漁業関係者自身も内心では理解していることであろう。

度を過ぎた不安情報発信で世の中を乱すのは社会的犯罪だ

漁業関係者が心配する風評被害は、放射能に対する人々の漠然とした不安が社会にもたらす実害であり、彼らはその直接の被害者である。処理水問題の早期解決は、福島の復興にとって今や喫緊の課題であり、その合理的解決が風評によって阻まれている現状は、福島県民のみならず日本国民にとっても由々しき事態である。その意味で福島県民や日本国民全体が風評の被害者といえよう。

そうした被害の発生原因である風評は、決して自然発生するものではなく、過剰な不安情報の発信者とそれを拡散するものとがいる。原子力や放射線に関する安全問題は一般人には科学的正確性の判断が難しいため、個人がSNSなどで不安情報を発信し、それが拡散して風評を生むことはある程度止むを得ない。しかし現実には、脱原発を目指す個人や団体が故意に住民や国民の不安を煽るためにそうした情報発信をするケースが少なくない。筆者は、人々には様々な価値観があるので脱原発運動自体はそれなりに社会的存在意義があると思う(ただし、筆者個人は脱原発には賛同しない)。しかしあまりにも実態からかけ離れた不安情報の発信であり、かつそれが社会に実害をもたらす場合には、それはもはや社会的犯罪といわざるを得ないだろう。

風評の発生源と拡散(下記(注)関連)

トリチウムの環境放出に関する安全性については、小委員会の場で、仮にタンクに貯蔵中の全量相当のトリチウムを毎年放出し続けた場合でも、公衆の被ばくは日本人の自然界からの年間被ばくの千分の一以下にしかならないとの試算結果が示された。安全上全く問題ないレベルであることがあらためて国民に明示されたのである。残念ながら巷間では脱原発支援者によるトリチウムの危険性を過剰に煽る言説がネット上などで広く拡散している。そうした情報発信の急先鋒は、北海道がんセンター名誉院長の西尾正道氏である。彼が主張するトリチウムの内部被ばく脅威論や、原発周辺での健康被害多発論は、科学者倫理にもとる事実の歪曲や巧妙な情報操作に満ちている。彼の主張の欺瞞性や非倫理性は別稿で詳述するが(注)、それらは脱原発支援者には広く共有されており、小委員会が2018年夏に開催した公聴会でもそうした意見が出た。彼の肩書が立派だけに、影響力が大きい。

脱原発を標榜する大手メディアは、西尾氏の主張に共感を示す報道傾向がみられ、その具体例として昨年9月23日の毎日新聞のコラム「風知草」や9月25日のテレビ朝日「羽島慎一モーニングショー」を挙げることが出来る。無節操に西尾氏の歪んだ情報の肩を持つメディアは、自覚しているか否かは別にして立派な風評拡散役を務めている。

マスメディアは情報の調査・収集のプロである。その気になって調べれば西尾氏の言説が過激なアジテーションに過ぎないことは容易にわかるはずだ。新聞のコラムやテレビのワイドショーなどは、一般大衆への影響力が絶大で、政府広報など比べようもない。それだけに、社会が問題を抱えたときには、歪んだ情報の肩を持つことで風評を助長することにならないよう、ぜひ心がけていただきたいものだ。

誰もが風評抑止を議論することを避ける不思議な言論空間

小委員会報告が提示する風評被害対策では、政府の「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」や東電の「風評被害に対する行動計画」と被害補填を含む経済政策などが掲げられている。それらがいずれも重要な施策であることには異論はない。しかし現実には、いくら丁寧に正確な情報普及に努めても、一旦トリチウムの環境放出となれば、間違いなく脱原発の活動家や韓国などが放出に反対してトリチウムの危険性を大きく騒ぎ立てるのは目に見えている。そうなれば、地道な情報普及活動の成果など一挙に吹き飛び、甚大な風評被害を招くことは想像に難くない。地元筋からは、漁連の本当の心配はその点にあるとの見立ても伝わってくる。しかし、小委員会のみならず、大手メディアを含む公開の言論空間で、風評の直接原因である脱原発派の過激言動を抑えようとの主張は全く出てこない。今日の日本では脱原発派の言動を公の場で正面から批判することをタブー視化する風潮が定着してしまっているのである。処理水問題の早期解決が国民全体にとっても重要課題となっている状況下で、これは極めて面妖な風潮といわざるを得ない。

脱原発の活動家がトリチウムの危険性を煽るのは、一部にそれを純粋に信じている人もいようが、現実には脱原発運動の戦術としてそうする側面が強い。福島の不幸な状況や、国と地元との亀裂がいつまでも解消できない状況は、脱原発運動の正当性を訴える最も効果的なツールなのであり、それらが解消されては困るのである。脱原発運動は、福島県民に寄り添うふりをしつつ、実は自分たちの運動用ツールとして福島の不幸を弄んでいるのである。

新型ウィルス問題では、メディアは一斉に風評抑制キャンペーン

新型コロナウィルスの感染が世界的に拡大する中、2月初旬の中央各紙は一斉に社説等で冷静な対応の重要性を訴えた。

- 「デマ、差別を生まない情報発信を」(2月8日毎日新聞)

- 「合理的な対策を着実に」(2月5日朝日新聞)

- 「正確な情報で冷静な対応を」(2月8日読売新聞)

- 「デマを排し正しい情報を」(2月5日産経新聞)

毎日の社説を例にとれば、「デマや不正確な情報は、社会の不安をあおり、混乱を招く」とし、「そんな事態を避けるには、公的機関や専門機関による正しい情報のこまめな発信が欠かせない」、「事実でなければ、即座に修正していくことも重要」と訴えている。最近は消費者の買いだめ騒動が起きているが、それでも今日のレベルで収まっているのは、マスメディアが消費者に冷静な対応を促す報道をすることで事態さらなる悪化防止に協力しているからである。危機的状況下での過剰反応による社会不安や混乱の抑制に協力するのは、天下の公器であるマスメディアの当然の役目といえよう。

処理水問題でもメディアが風評抑制キャンペーンを始める時だ

処理水問題の現況は、新型コロナウィルス問題のように国民個々人が自覚することは難しいが、一つの国家的危機であることには違いはない。その解決を阻んでいるのが風評被害であるが、そもそも風評被害の大小は、その時々の社会情勢が生み出す風向きに大きく左右される。その風向きには必ず時の政府への不信感が一定量混じり込むので、政府側の情報発信や働きかけは原理的に大きな効力を発揮しえない。そうした風向きを変えられるのは、マスメディアの力でしかない。今こそ、処理水問題についてもマスメディアが風評とその被害の抑制に向けて立ち上がるべき時だ。

原子力利用の是非については、メディア間でも意見が割れているのは事実だが、ここではその問題は一旦横に置き、「今そこにある危機」と福島県民の不幸要因の早期解消に向けて、全国民に協力を呼びかけようではないか。新型コロナウィルス問題で、風評の抑制を訴え、生活用品の買いだめを諫める様に、処理水問題についても、風評の抑制を訴え、福島産海産物の購買忌避を諫めることで、全国民による福島漁業関係者支援を盛り上げようではないか。

政府には、現在流布されている過激なトリチウム危険論は悪質な風評であるとの明快なメッセージを国民向けに発信することを求めたい。また、放射線防護や放射線生物学の専門家集団には、過激な危険論を正し、想定される条件下でのトリチウム放出では健康影響を生ずる恐れはないとのステートメントを公表することで、政府のメッセージを補強していただきたい。韓国の悪意に満ちた言動も風評被害源であり、政府には今まで以上のしっかりした対応をお願いしたい。

最近某紙で「感染防止、社会の『連帯』で」との記事を読んだ。処理水問題でも「風評被害防止、社会の『連帯』で」との「風向き」をマスメディアの力でぜひ形成していただきたい。

以上述べたようなことが実現しても、風評被害が完全になくなることはない。しかしそれでも、いざ海洋放出という場合に予想される反対派の過激な言動には一定の抑止効果が期待できよう。さらに国民の漁業者への支援姿勢が見えてくれば、彼らの無力感は緩和されよう。そうなれば漁業関係者は、一定量の痛みは覚悟のうえで、処理水問題の早期解決、すなわち海洋放出に前向きに応じてくれるものと筆者は確信する。2017年夏、福島を訪れたカナダ・マクマスター大学の大学院生一行は、福島県漁連の若手漁師7人との意見交換を行った。学生を引率した教授によれば、漁師の皆さんはトリチウム問題についてはとてもよく勉強しており、考え方も大変合理的であったという。

(蛇足)海中放出管方式について

本文中に述べたように、処分に要する期間が短ければ短いほど風評被害の継続期間を短縮できる。しかも、全量のトリチウムを1年で海洋放出しても被ばく線量的には全く問題ないこともわかっている。したがって、海洋放出にあたっては、トリチウムの年間放出量に無意味な上限を設けることはぜひ避けていただき、処理水の再浄化の能力を極力高めることで、できるだけ短期間での放出を目指していただきたい。小委員会の検討では、原子力発電所の通常の排水口方式がイメージされているが、個人的には再処理工場のような沖合での海中放出管方式のほうが望ましいのではないかと考える。漁場との関係でどんな問題があるかは承知していないが、海流でより早く放出地点から遠くに拡散するメリットがある。感覚的にもトリチウムがそこにいつまでも留まるとの心配は無用ということが理解されやすい。こうしたオプションも漁業関係者との相談のテーブルに乗せることを勧めたい。

我が国の原子力平和利用における

プルトニウム利用に係る緊急アピール

我が国の原子力平和利用における

プルトニウム利用に係る緊急アピール(要旨)

「日本のプルトニウム国際懸念論」は空論である

❐ 緊急アピールの背景・目的~「国際懸念論」へ強く反論する!

我が国が保有するプルトニウムの核兵器転用はあり得ない!

~ 政府は再処理事業への足枷を外し、原発再稼働加速とプルサーマル利用拡大に向けて積極的に取り組むべき!~

日米原子力協定は 2018 年 7 月に自動延長されましたが、この協定延長を巡り、「日本保有のプルトニウム 47 トンは原爆 6000 発分」「日本のプルトニウム保有に国際社会で懸念が広まっている」といった報道が溢れています。日本のプルトニウムに対するこのような国際懸念論は、日米の再処理反対勢力が我が 国の再処理事業を封じ込めるために拡散させた空論であり座視できません。

❐ 我が国保有のプルトニウムの核兵器転用はあり得ません!

我が国が保有する軽水炉由来プルトニウムは核兵器用としては技術的に全く適さず、このような軽水炉由来プルトニュウムを核兵器に用いている国はありません。又、我が国は原子力基本法で原子力を平和利用に限定することを明確 に定め、核拡散防止条約を批准し国際原子力機関の厳格な査察・保障措置を忠実に受け入れ模範国と評価されています。我が国は唯一の被爆国として国民が核兵器に対して強い忌避感情を抱いていることもあり日本が核兵器開発に走ることはあり得ません。

❐ 再処理をプルトニウム保有量で止めるのは極めて不合理です!

政府は、第 5 次エネルギー基本計画にプルトニウム保有量の削減方針を盛り込み、原子力委員会は「我が国におけるプルトニウム利用の基本的考え方」を改 訂し、再処理事業への厳しい足枷規制を設けました。再処理が円滑に進められなければ、使用済燃料保管容量の余裕が少ない幾つかの原発では運転停止を余 儀なくされる可能性が高まり、パリ協定への対応上必要とされる、2030 年における原子力発電比率 20~22%の目標達成の大きな妨害要因となることが憂慮されます。

以上の状況に鑑み、我が国を貶める「国際懸念論」に反論し、再処理に対する足枷規制で憂慮される諸状況に照らし緊急アピールを発信するものです。