SNW妛惗偲僔僯傾偺懳榖僀儞娭惣2009曬崘彂

暯惉俀侾擭侾俀寧侾俉擔

惣懞丂復

侾丏 幚巤庡巪

2005擭偐傜懕偗偰偄傞尨巕椡傗僄僱儖僊乕偵娭偡傞乽妛惗偲僔僯傾偺懳榖乿偺捠嶼37夞栚偱娭惣偱偼4夞栚偲側傞丅嬤婨戝妛棟岺妛晹偱奐嵜偟偨偑丄嬤婨戝妛惗偵壛偊偰丄恄屗戝妛丄戝嶃戝妛丄嫗搒戝妛偐傜傕崌傢偣偰38柤偺妛惗丄愭惗1柤偺嶲壛丄僔僯傾11柤丄庒庤幮夛恖2柤丄僆僽僓乕僶乕2柤丄崌寁54柤偺嶲壛偑偁偭偨丅

俀丏 懳榖偺栚揑

崱夞偺懳榖偱偼丄帠慜偵妛惗偐傜弌偝傟偨僥乕儅偑崅儗儀儖攑婞暔張棟抧憌張暘偺棫抧栤戣丄婇嬈偲偟偰偺棙塿捛媮偲埨慡惈偺椉棫偵偮偄偰丄妀晄奼嶶丄孯帠揮梡偲偄偭偨偐側傝擄偟偄壽戣偑懡偔丄偙傟傑偱傛傝怺偄媍榑偑婜懸偝傟偨丅

懳榖偺巇曽偵偮偄偰傕丄娭惣偺4戝妛丄B1偐傜M俀偲崿惉偩偭偨偺偙偲傕偁傝丄崱夞偼丄偄偔偮偐偺帋傒傪幚巤偟偨丅堦偮偼丄懳榖偺奐巒慜偵僌儖乕僾偛偲偵妛惗偩偗廤崌偟偰傕傜偄丄栺30暘娫丄偍屳偄偺徯夘傗偳偆偄偆幙栤傗僒僽僥乕儅傪偳偆偄偆弴斣偱扤偑堄尒傪尵偆偐側偳傪憡択偟偰傕傜偭偨丅傑偨丄僌儖乕僾懳榖偵偍偄偰偼丄僼傽僔儕僥乕僞乕乮FT乯傪妛惗姴帠偐傜偺梫朷偱僔僯傾偑扴摉偟丄儕乕僟乕偼妛惗戙昞偑暘扴偟偨丅僒僽僥乕儅偲揨傔偼儕乕僟乕偑丄慡堳偑堄尒傪弌偟崌偆偲偄偆媍榑偺妶惈壔偟憃曽岦壔偡傞搘椡傪FT偑暘扴偟偨丅

傑偨丄搶嫗搒巗戝妛塇憅巵偵偍婅偄偟偰丄埲慜偵妛惗帪戙偵懳榖傪宱尡偝傟偨2柤偺庒庤幮夛恖偵傕僔僯傾偲妛惗傪宷偖堄枴偱丄嶲壛偟偰傕傜偭偨丅僆僽僓乕僶乕偲偟偰嶲壛偟偰捀偄偨NPO尦婥僱僢僩帠柋嬊挿偺婼戲條偵偼偛島墘捀偔偲偲傕偵丄僼傽僔儕僥乕僞乕偲偟偰懳榖偵壛傢偭偰捀偒丄崅儗儀儖攑婞暔抧憌張暘偺崙柉棟夝妶摦偺儚乕僋僔儑僢僾傪娭惣偱傕奐嵜偡傞堊偺恖揑僱僢僩乮嬤戝丄娭尨崸乯峔抸偺堦彆偲偟偰捀偄偨丅

俁丏 懳榖偺忬嫷

乮侾乯丂奐嵜擔帪丗丂暯惉21擭10寧31擔乮搚乯

13:00-13:15丂 奐夛垾嶢媦傃巌夛丗妛惗姴帠丄惓栘丂婎晇乮嬤婨戝妛乯丄

嶲壛僔僯傾仌僆僽僓乕僶乕徯夘丗SNW惣懞丂復

13:15-13:45 婎挷島墘乽惌尃岎戙偲尨巕椡偺崱屻乿丗俽俶倂嬥巵丂尠

13:45-13:55 乽NPO帩懕壜擻側幮夛傪偮偔傞尦婥僱僢僩乿徯夘丗婼戲丂椙巕帠柋嬊挿

14:00-17:00 僌儖乕僾僨傿僗僇僢僔儑儞媦傃惉壥敪昞丒幙媈

17:00-17:30 島昡丄暵夛垾嶢丗俽俶倂嶳嶈丂媑廏

17:45-19:30 崸恊夛乮妛惗丄嫵庼丄SNW丄僆僽僓乕僶乕丄庒庤幮夛恖嶲壛乯丂墬丗嬤婨戝妛怘摪

側偍懳榖偵愭棫偪11丗10傛傝嬤婨戝妛偺尨巕椡巤愝摍傪娷傔偨尨巕椡揥傪尒妛偝偣偰捀偄偨丅

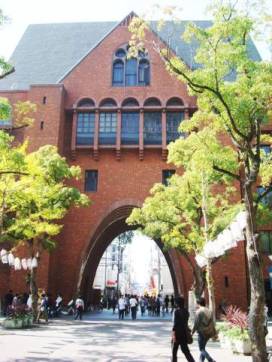

乮俀乯丂夛応丗丂戝嶃晎搶戝嶃巗丂嬤婨戝妛棟岺妛晹33崋娰

乮俁乯丂嶲壛幰丗

崌寁54柤

乮倎乯 妛惗丂38柤丄嫵庼丂1柤

嬤婨戝妛丗娐嫬丒僄僱儖僊乕岺妛丄揹婥揹巕岺妛丄検巕僄僱儖僊乕岺妛懠16柤丄埈旤嫵庼傕崸恊夛傊嶲壛

妛惗楢棈夛暃埾堳挿丗惓栘婎晇乮崱夞偺妛惗姴帠乯

恄屗戝妛丗娐嫬墳梡寁應壔妛壢丄検巕價乕儉岺妛尋媶幒偐傜10柤

戝嶃戝妛丗僔僗僥儉検巕岺妛丄娐嫬僄僱儖僊乕岺妛偐傜10柤

嫗搒戝妛丗尨巕妀岺妛偐傜2柤

乮倐乯丂S俶倂僔僯傾丂侾侾柤丗愇堜梲堦榊丄嬥巵尠丄搱揷徍堦榊丄崅栰尦懢丄帥郪椣岶丄搚堜彶丄惣懞復丄塿揷嫳彯丄徏壀嫮丄嶳嶈媑廏丄庒悪榓旻

乮們乯 僆僽僓乕僶乕丂2柤丗婼戲椙巕(NPO帩懕壜擻側幮夛傪偮偔傞尦婥僱僢僩帠柋嬊挿)丄惣愳壚廏(娭惣尨巕椡崸択夛帠柋嬊挿)

乮倓乯丂庒庤幮夛恖丂2柤丗椑悾媣巎乮MHI乯丄楅栘彨乮MHI乯

乮係乯 懳榖僌儖乕僾偺僥乕儅

Gr侾丗崅儗儀儖攑婞暔張棟抧憌張暘偺棫抧栤戣

Gr俁丗崱屻偺僄僱儖僊乕栤戣

Gr係丗妀晄奼嶶丄孯帠揮梡

Gr俆丗尨巕椡偑幮夛偵庴偗擖傟傜傟傞偵偼

Gr俇丗擔杮偺僄僱儖僊乕嫵堢偺栤戣揰偲夝寛嶔偼

乮俆乯

幚巤撪梕

乮倎乯丂婎挷島墘

乽惌尃岎戙偲尨巕椡嶻嬈偺崱屻乿丗嬥巵丂尠巵

侾丏

柉庡搣偺僄僱儖僊乕惌嶔

俀丏

崱屻偺変偑崙偺尨巕椡敪揹丄妀擱椏僒僀僋儖偲尨巕椡嶻嬈

偵偮偄偰娙寜偵暘偐傝堈偔榖偝傟丄嵟屻偵尨巕椡僾儔儞僩偲僄儞僕僯傾偵媮傔傜傟傞帒幙丄婇嬈偵偲偭偰枺椡偺庒幰丄彑幰偺棟榑偲攕幰偺榑棟偑徯夘偝傟偨丅

乮倐乯丂乽NPO帩懕壜擻側幮夛傪偮偔傞尦婥僱僢僩乿徯夘丗婼戲丂椙巕帠柋嬊挿

俁擭慜偐傜揹婥偺僑儈偵偮偄偰奺抧偱儚乕僋僔儑僢僾傪奐嵜丄堦斒偺曽乆傊偺棟夝懀恑妶摦傪恑傔偰偒偨丅

侾侾/俀侾偵偼幁帣搰偱傕儚乕僋僔儑僢僾傪奐嵜偟丄崱屻俋抧堟偱奐嵜梊掕丅崱傑偱丄斀懳攈偲偺懳棫偺応偑偁偭偨偑丄偙偺俀擭娫偱曄傢偭偰偒偨丅愭偢丄婛偵尨巕椡偺僑儈偼弌偰偄傞偙偲傪棟夝偟偰偄偨偩偄偰偐傜懳榖傪偍婅偄偟丄媍榑傪揥奐偟偰偒偨丅俋寧偺搶嫗偱偼偐側傝怺傒偺偁傞媍榑偑弌棃偨偲巚偆丅

乮C乯丂奺僌儖乕僾偱偺懳榖媦傃丄敪昞偱偺幙媈

奺僌儖乕僾偲傕帠慜偵幙栤傗榖偟偨偄偙偲偑妛惗偐傜僔僯傾偵揱偊傜傟丄偐側傝偺晹暘偵偮偄偰偼帠慜偵夞摎偑嶌惉偝傟偰妛惗偵傕採帵偝傟偨丅廬偭偰丄媈栤偺偐側傝偺晹暘偼夞摎偑帵偝傟偨偙偲傪慜採偲偟偰媍榑偑奐巒偝傟偨丅

Gr侾丗崅儗儀儖攑婞暔張棟抧憌張暘偺棫抧栤戣

儊儞僶乕

|

徏壀丂嫮丂丂丂 |

僔僯傾乮僄僫僕僗乮姅乯屭栤丄慜摨幮幮挿丄尦嶰旽廳岺嬈乯 |

||

|

婼戲丂椙巕 |

僆僽僓乕僶乕(NPO帩懕壜擻側幮夛傪偮偔傞尦婥僱僢僩帠柋嬊挿) |

||

|

楅栘丂彨 |

庒庤幮夛恖(嶰旽廳岺嬈尨巕椡僾儔儞僩媄弍晹) |

||

|

塝忛丂隳懢 |

恄屗戝妛 |

俛係 |

娐嫬墳梡寁應壢妛尋媶幒 |

|

峳堜丂隳暯 |

恄屗戝妛 |

俛係 |

棻巕價乕儉岺妛尋媶幒 |

|

墶嶳丂榓栫 |

戝嶃戝妛 |

俢俀 |

娐嫬僄僱儖僊乕岺妛愱峌 |

|

拞嶳丂壚桟 |

嬤婨戝妛 |

俛俁 |

娐嫬丒僄僱儖僊乕岺妛僐乕僗 |

|

慏墇丂峲暯 |

嬤婨戝妛 |

俛侾 |

揹婥揹巕岺妛壢 |

庡側媍榑

丒婼戲椙巕條偑帺旓偱峴偐傟偨僗僂僃乕僨儞偲僼儔儞僗偺嵟廔張暘応尒妛偺宱尡択摍丄杮傗僱僢僩偱偼抦傞偙偲偺偱偒側偄偙偲傪抦傞偙偲偑弌棃偨丅

丒堦斒偺恖偑曻幩慄傪嫲傠偟偑傞偺偼丄幚嵺偵偼栚偵尒偊側偄偐傜偱丄曻幩慄偵娭偡傞嫵堢傪巕嫙偺崰偐傜偡傞傋偒丅

丒 尨巕椡偺昁梫惈傗堦斒偺恖偺媈栤偵摎偊傞偙偲偱尨巕椡偵懳偡傞怣棅傪摼傞丅

丒廧柉偺崅偄巟帩傪摼傜傟偨僗僂僃乕僨儞傗僼傿儞儔儞僪傪尒廗偆丅

敪昞帪偺Q&A

俻丗堦斣抦偭偰椙偐偭偨偙偲偼丠俙丗抧憌張暘応偑抧恔忋戝忎晇偐偑怱攝偩偭偨偑丄悢昐枩擭扨埵偱埨掕偟偰偄傞偙偲傪暦偒戝忎晇偲巚偭偨丅

Gr俀丗婇嬈偲偟偰偺棙塿捛媮偲埨慡惈偺椉棫偵偮偄偰

儊儞僶乕

|

愇堜丂梲堦榊丂丂 |

僔僯傾(尦搶揹尨巕椡奐敪尋媶強暃強挿) |

||

|

塿揷丂嫳彯丂丂丂丂丂 |

僔僯傾(尦搶幣尨巕椡帠嬈晹栶堳懸嬾庱惾媄娔) |

||

|

嵅乆栘丂梇婎 |

恄屗戝妛 |

俵侾 |

棻巕價乕儉岺妛尋媶幒 |

|

嶰朏丂樞婰 |

恄屗戝妛 |

俛係 |

棻巕價乕儉岺妛尋媶幒 |

|

媨揷丂棽塱 |

恄屗戝妛 |

俛係 |

娐嫬墳梡寁應壢妛尋媶幒 |

|

壛摗丂隳 |

戝嶃戝妛 |

俛係 |

僔僗僥儉検巕岺妛椞堟幒 |

|

郪栰丂峅岾 |

戝嶃戝妛 |

俛係 |

僔僗僥儉検巕岺妛椞堟幒 |

|

懌棫丂壚戙 |

戝嶃戝妛 |

俛係 |

僔僗僥儉検巕岺妛椞堟幒 |

|

媣怷 |

戝嶃戝妛 |

||

庡側媍榑

w惗偺拞偵偼揹椡夛幮傪崙嶔夛幮乗崙偺曗彆傪庴偗偰偄傞偲巚偭偰偄偨丅弮悎柉塩丅

w惗偺娭怱帠崁

嘆 傾僕傾寳傊偺尨巕椡婇嬈嶲擖

嘇 尨敪侾倠倂倛偁偨傝偺僐僗僩偼惓偟偄丠儕僗僋饙l偊傞傕偭偲崅偄偺偱偼丠

嘊 尨巕椡婡婍丄揝壛岺偼棙塿傪峫偊偰傕儕僗僋戙丠偍嬥埲奜偺棙塿偼懠偵偁傞丠

埲忋偵偮偒閶苽苽祩膫虠槈v捛媮偲埨慡惈偺椉棫偵偮偄偰苽祩膩A椉棫偵偮偄偰偳偆峫偊傞偐丄埨慡惈偲偼壗偐丄婇嬈偼偳偆偁傜偹偽側傜側偄偐愢柧

丒埨慡傪柍帇偟偰婇嬈偼惉傝棫偨側偄丅尨巕椡偼懠偺嶻嬈偵偔傜傋嵺棫偭偰埨慡丅

丒棙塿捛媮偲埨慡惈偼椉棫偡傞丅偙偺審偼妛惗懁偺嵟娭怱帠崁偱嵟屻偺傑偲傔曬崘偵傕傕傜傟偨丅

敪昞帪偺Q&A

Q1丗婇嬈偲偼丄揹椡傪巜偡偐丄儊乕僇偐丠A1丗偳偪傜傕峫偊偨丅

Q2丗敪揹強偺夝懱傗抧憌張暘傪峫偊偰傕尨巕椡偼埨偄偺偐丠A2丗偦偺捠傝丅

Q3丗偍嬥埲奜偺棙塿偲偼丠A3丗愑擟姶丄幮夛峷專丄婇夋偐傜擺昳傑偱慡偰娭傢傞恖払偺傗傝偑偄丅

Q4丗尨巕椡偼懠嶻嬈偲斾傋偨埨慡搙丠A4丗尨巕椡偺埨慡搙偼崅偄丅

Gr俁丗崱屻偺僄僱儖僊乕栤戣

儊儞僶乕

|

搚堜丂彶丂丂丂丂丂 |

僔僯傾(尦擔棫棟帠僄僱儖僊乕尋媶強挿) |

||

|

嶳嶈丂媑廏丂 |

僔僯傾(尦揹尮奐敪暃幮挿丄尦娭揹愱柋) |

||

|

椑悾 媣巎 |

庒庤幮夛恖(嶰旽廳岺

恄屗憿慏強 昳幙曐徹晹) |

||

|

棦摗丂桾棽 |

恄屗戝妛 |

俵侾 |

娐嫬墳梡寁應壢妛尋媶幒 |

|

怺旜丂桾椇 |

恄屗戝妛 |

俛係 |

娐嫬墳梡寁應壢妛尋媶幒 |

|

惔悈丂婎峅 |

嬤婨戝妛 |

俛係 |

僾儔僘儅岺妛尋媶幒 |

|

媣奓丂戱栫 |

嬤婨戝妛 |

俛俁 |

娐嫬丒僄僱儖僊乕岺妛僐乕僗 |

|

妺惣 崉姲 |

嬤婨戝妛 |

俛俁 |

娐嫬丒僄僱儖僊乕岺妛僐乕僗 |

|

惉枛 |

嫗搒戝妛 |

俵侾 |

丂 |

庡側媍榑

丒 媄弍揑偵偼丄敪揹曽幃偦傟偧傟偵挿強抁強偑偁傞丅

丒 堦曽偱尨巕椡偱偼崙柉偺棟夝丄悈慺偱偼悈慺僗僥乕僔儑儞偺僀儞僼儔惍旛偲偄偆傛偆偵栤戣偑偁傞丅

丒 媄弍奐敪偺傒偱側偔嫵堢傪娷傔偨幮夛僔僗僥儉偺廩幚傕昁梫丅

敪昞帪偺Q&A

Q侾丗敪昞拞偵旘峴婡偵悈慺傪巊偆榖偼弌偰偄側偐偭偨偲巚偆偑丠A1丗妋偐偵弌偰偄側偐偭偨丅敪昞傪掶惓偡傞丅

Q2丗悈慺偑僄僱儖僊乕栤戣傪夝寛偡傞丠A2丗僄僱儖僊乕嫙媼尮偺堦偮偲偟偰悈慺偑偁傞丅揹婥偺戙傢傝偲偟偰悈慺偼偁傞偑丄尨巕椡偵曄傢傞傕偺偱偼側偄丅揹婥偩偗偱偼CO俀嶍尭偵尷傝偑偁傞偑丄悈慺偺擬尮偲偟偰偺棙梡懠偱CO2傪尭傜偣傞丅

Gr係丗妀晄奼嶶丄孯帠揮梡

儊儞僶乕

|

嬥巵丂尠丂丂丂丂 |

僔僯傾(嶰旽廳岺摿暿屭栤丄尦忢柋婡夿帠嬈杮晹挿) |

||

|

搱揷丂徍堦榊 |

僔僯傾(尦嶰旽廳岺楩怱愝寁晹挿丄尦NDC庢掲栶尋媶晹挿) |

||

|

徏壀丂桽嶌 |

戝嶃戝妛 |

俵侾 |

僔僗僥儉検巕岺妛椞堟幒 |

|

搶懞丂攷枻 |

戝嶃戝妛 |

俛係 |

僔僗僥儉検巕岺妛椞堟幒 |

|

墱弌丂尦婥 |

嫗搒戝妛 |

俵俀 |

尨巕妀岺妛愱峌 |

|

憹揷丂惓巸 |

嬤婨戝妛 |

俛俀 |

娐嫬丒僄僱儖僊乕岺妛僐乕僗 |

|

搶栰丂憗婓 |

嬤婨戝妛 |

俛侾 |

揹婥揹巕岺妛壢 |

|

壓绲丂峀尦 |

嬤婨戝妛 |

俛係 |

僄僱儖僊乕岺妛尋媶幒 |

|

惣旜丂榓峎 |

嬤婨戝妛 |

俛係 |

僄僱儖僊乕嵽椏尋媶幒 |

庡側媍榑

丒尨巕椡偺暯榓棙梡偼懕偗側偗傟偽側傜側偄偑丄堦曽妀暫婍奼嶶偝傜偵偼攑愨偡傞偙偲偼崙嵺惌帯揑偵擄偟偄偺偑尰幚偱偁傞丅

丒旕妀3尨懃偵偮偄偰傕乽妀傪帩偪崬傑偣偢乿傪柧尵偡傋偟偲偺堄尒偲尰忬偺僟僽儖僗僞儞僟乕僪傪梕擣偡傞偲偄偆堄尒偲偵暘偐傟偨丅

丒変偑崙偑妀暫婍傪帩偮偙偲偼慡堳偑斀懳偩偑丄暷崙偺妀偺嶱偵埶懚偟偰偄傞忬嫷偱偼柕弬偡傞偺偱偼側偄偐丄偲偺堄尒傕弌偝傟偨丅

丒変偑崙偑尨巕椡僾儔儞僩傪桝弌偡傞応崌丄孯帠揮梡傪杊偖庤抜偲偟偰擇崙娫庢寛傗擱椏崙嵺娗棟側偳偺傗傝曽傕偁傞丅

Gr俆丗尨巕椡偑幮夛偵庴偗擖傟傜傟傞偵偼

儊儞僶乕

|

崅栰丂尦懢丂丂丂丂 |

僔僯傾(尨巕椡僒乕價僗僄儞僕僯傾儕儞僌乮姅乯摿暿嶲梌) |

||

|

庒悪丂榓旻 |

僔僯傾(尦尨巕椡埨慡埾堳夛媄弍嶲梌丄尦俰俶俥丆尦搶幣) |

||

|

妬尨丂洅巌 |

恄屗戝妛 |

俛係 |

娐嫬墳梡寁應壢妛尋媶幒 |

|

奀晹丂弐夘 |

恄屗戝妛 |

俛係 |

娐嫬墳梡寁應壢妛尋媶幒 |

|

抾撪丂悞巙 |

戝嶃戝妛 |

俵俀 |

僔僗僥儉検巕岺妛椞堟幒 |

|

愳敤丂抭擵 |

嬤婨戝妛 |

俛俁 |

娐嫬丒僄僱儖僊乕岺妛僐乕僗 |

|

怷堜丂媊榓 |

嬤婨戝妛 |

俛俁 |

娐嫬丒僄僱儖僊乕岺妛僐乕僗 |

|

徏杮丂桾擵 |

嬤婨戝妛 |

俛俁 |

娐嫬丒僄僱儖僊乕岺妛僐乕僗 |

|

壀杮丂峷 |

嬤婨戝妛 |

俛係 |

検巕僄僱儖僊乕岺妛幒 |

庡側媍榑

丒巗柉偵惓妋側忣曬傪揱偊傞偨傔偵偼丄嫵堢丄朄惂搙丄峀曬丄幚懱尡丅

丒崱屻丄晄揔愗側曬摴偵懳偟偰偼丄儅僗僐儈傊偺峈媍丅廃埻偺恖偵傕尨巕椡傪揱偊傞丅帺暘偺摢偱峫偊傜傟傞傛偆偵偡傞丅

敪昞帪偺Q&A

Q侾丗尨巕椡偵傛傝棙塿傪摼偰偄傞戝搒巗偲曻幩惈攑婞暔偺張暘応偺傛偆側晧偺晧扴傪偟偰偄傞娭學偺尒捈偟丠

A1丗掅儗儀儖偺攑婞暔偩偭偨傜戝搒巗偵傕抲偗傞偺偱偼丅

Gr俇丗擔杮偺僄僱儖僊乕嫵堢偺栤戣揰偲夝寛嶔偼

儊儞僶乕

|

帥郪丂椣岶 |

僔僯傾(暫屔導棫戝妛柤梍嫵庼丄尦搶幣尨巕椡媄弍尋媶強) |

||

|

惣懞丂復丂丂丂丂 |

僔僯傾(僌儘乕僶儖丒僯儏乕僋儕傾丒僼儏僄儖丒僕儍僷儞棟帠) |

||

|

怷杮丂彶 |

恄屗戝妛 |

俛係 |

娐嫬墳梡寁應壢妛尋媶幒 |

|

惵桍丂壝堦 |

戝嶃戝妛 |

俛係 |

娐嫬僄僱儖僊乕岺妛愱峌 |

|

悪塝丂姲榓 |

戝嶃戝妛 |

俢侾 |

僔僗僥儉検巕岺妛椞堟幒 |

|

惓栘丂婎晇 |

嬤婨戝妛 |

俛係 |

揹巕寁應岺妛尋媶幒 |

|

嶳岥丂徦塸 |

嬤婨戝妛 |

俛侾 |

揹婥揹巕岺妛壢 |

|

擔抲丂徆屷 |

嬤婨戝妛 |

俛俁 |

娐嫬丒僄僱儖僊乕岺妛僐乕僗 |

庡側媍榑

丒 庒擭憌傊偳偆揱偊傞偐丒丒丒弶摍嫵堢丄戝妛嫵堢偱偺尨巕椡丒僄僱儖僊乕嫵堢丅

丒 堦斒偺恖偵尨巕椡偺廳梫惈傪偳偆揱偊傞偐丒丒丒掕検揑偵埨慡丄廳梫惈傪愢偔丅

丒 嫵嵽傪嶌傞丅愭惗傊偺嫵堢丅幚嵺偵尰応傪尒偰傕傜偆丅儅僗僐儈傊偺嫵堢丅幚徹傪尦偵埨慡傪抦偭偰傕傜偆丅

惌帯傕戝帠丅

敪昞帪偺Q&A

Q1丗儅僗僐儈偵懳偡傞島媊偼傗偭偰偄傞偐丅A侾丗嫵堢偼傗偭偰偄傞丅傑偨晄揔愗側婰帠偵懳偡傞峈媍傗巜摫傪傗偭偰偄傞丅

Q2丗尨巕椡偼晐偄暔偲偄偆強偐傜巒傔傞偺偐丠A2丗偙偺傛偆偵懳嶔偟偰偄傞偙偲傪偒偪傫偲愢柧偡傞傋偒丅

乮倓乯丂憤昡乮嶳嶈媑廏巵乯

夛応擖傝岥偵偟偭偐傝偟偨娕斅傪嶌偭偰偔傟偰丄婥崌偑擖偭偰偄偨丅妶敪側媍榑偑側偝傟偨丅Q&A傪帠慜偵憲偭偰傕傜偭偰栶棫偭偨偑丄偣傔偰1廡娫偔傜偄憗偔憲偭偰傕傜偊傟偽傛偐偭偨丅

奺僌儖乕僾偱偺懳榖偺拞恎偑徚壔晄椙偺揰偑偁傞偵偟偰傕丄寢峔怺孈傝偝傟偰偄偨側偲姶偠偨丅

Gr1偱偼丄崅儗儀儖攑婞暔張暘偺棫抧栤戣偱抧恔偵杮摉偵戝忎晇偐丅Gr2偱偼埨慡戞堦偑廂塿偵偮側偑傞偺偐偲偄偆媍榑偱埨慡傪捠傝墇偟偰埨怱傑偱傕捛媮偑側偝傟偰偄傞偙偲丅Gr3偱偼丄崱屻偺僄僱儖僊乕偑怢傃偰備偔偺偵懳偟丄崱偺傑傑偱偼柍棟丅尨巕椡傕悈慺傕僾儔僌僀儞帺摦幵傕悈慺傕憤摦堳丅Gr4偱偼尨巕椡暯榓棙梡偲旕妀3尨懃側偳偵怺偄偲偙傠傑偱媍榑偟偰捀偄偨丅擔杮偵偲偭偰僄僱儖僊乕偼奀奜埶懚搙傕崅偔丄偙傟傪幪偰抲偄偰偼愭偵峴偗側偄丅奆偝傫偑崱屻偳偆偟偰峴偔傋偒偐偺僸儞僩傪摼偰傕傜偊傟偽岾偄丅

乮倕乯丂妛惗楢棈夛偺徯夘乮惓栘丂婎晇巵乯

妛惗楢棈夛暃埾堳挿偺惓栘婎晇乮崱夞偺妛惗姴帠傕嬑傔傜傟偨乯巵傛傝丄妛惗楢棈夛偺徯夘丄尰忬偺愢柧偑側偝傟偨丅

俇丏妛惗傾儞働乕僩偺寢壥

乮侾乯婎挷島墘偵偮偄偰偼丄偙傟偐傜偺擔杮偺惌帯偍傛傃尨巕椡偺彨棃偑暘偐傞島墘偩偭偨偲偄偆偙偲偱丄偁傞掱搙枮懌傪娷傔傞偲慡堳偵枮懌偝傟岲昡偱偁偭偨丅

乮俀乯懳榖偺撪梕偵偮偄偰偼丄尨巕椡偺條乆側媈栤偵偮偄偰僔僯傾偵傕傇偮偗丄懠戝妛偺曽乆偲傕媍榑偱偒桳堄媊偱偁傝丄

崱夞偼暦偒偨偄偙偲偑廫暘暦偗偨偲偄偆夞摎偑俉俇亾偵払偟偰偄傞丅帠慜偵幙栤偵懳偡傞夞摎傪梡堄偟偰峴偭偨偺傕憈岟偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅

崱屻偵偮偄偰偼丄俀/俁偺妛惗偑丄傕偭偲帺暘払偺抦幆傪憹傗偟偰偐傜懳榖偵嶲壛偟偨偄偲峫偊偰偄傞丅

乮俁乯偨偩偟丄傑偲傔偺帪娫偑抁偔偰偣偭偐偔偺擹偄撪梕偑忋庤偔揱偊偒傟側偄偲偄偆堄尒傕弌偝傟偨丅

乮係乯嵟屻偵僌儖乕僾偵娭學側偟偵幙栤僐乕僫乕偑梸偟偄丅妛惗偺傒偺榖偟崌偄偺帪娫傪傕偭偲庢傞傋偒偲偄偆堄尒傕弌偝傟偰偍傝丄崱屻偺嶲峫偵側傞丅

徻嵶偼揧晅帒椏侾偵帵偡丅

俈丏丂姶憐

僔僯傾丄僆僽僓乕僶乕偺婼戲巵丄妛惗姴帠偺惓栘巵丄庒庤幮夛恖偺楅栘巵懠懡偔偺曽乆偐傜姶憐傪憲偭偰捀偄偨丅

徻嵶偼揧晅帒椏俀偵帵偡丅

俉丏 摉擔偺晽宨幨恀

丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂

夛応偲側偭偨嬤婨戝妛丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂棫攈側埬撪娕斅丂丂丂丂

丂丂

丂丂

妛惗姴帠偺惓栘偝傫偵傛傞奐夛丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬥巵巵偵傛傞婎挷島墘

丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂

丂丂丂丂婼戲巵偵傛傞尦婥僱僢僩偺徯夘

丂丂丂

丂丂丂

丂丂丂丂丂妛惗偲僔僯傾偲偺懳榖晽宨乮侾乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂妛惗偲僔僯傾偲偺懳榖晽宨乮俀乯

丂丂丂

丂丂丂

妛惗偲僔僯傾偲偺懳榖晽宨乮俁乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂妛惗偲僔僯傾偲偺懳榖晽宨乮係乯

丂丂丂

丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂妛惗偺敪昞晽宨丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂崸恊夛偺晽宨乮侾乯

丂丂

丂丂

崸恊夛偺晽宨乮俀乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬤婨戝妛偺尨巕椡巤愝尒妛晽宨

|

揧晅帒椏1 |

||||||||||

|

SNW妛惗偲僔僯傾偺懳榖僀儞娭惣2009丂妛惗偺帠屻傾儞働乕僩寢壥 |

|

|

||||||||

|

2009/11/11 |

||||||||||

|

1. 懳徾 |

||||||||||

|

|

嶲壛妛惗 |

39 |

|

|||||||

|

|

夞摎悢 |

36 |

|

|||||||

|

|

尨巕椡宯 |

23 |

|

|||||||

|

|

旕尨巕椡 |

5 |

|

|||||||

|

|

柍婰柤 |

8 |

|

|||||||

|

|

||||||||||

|

俀丏傾儞働乕僩寢壥 |

||||||||||

|

丂 |

島墘偺撪梕偼枮懌偺偄偔傕偺偱偟偨偐丠 |

|

||||||||

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

偲偰傕枮懌偟偨 |

24 |

偁傞掱搙枮懌偟偨 |

12 |

傗傗晄枮偩 |

0 |

戝偄偵晄枮偩 |

0 |

|

|

|

丂 |

懳榖偺撪梕偼枮懌偺偄偔傕偺偱偟偨偐丠 |

|

||||||||

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

偲偰傕枮懌偟偨 |

25 |

偁傞掱搙枮懌偟偨 |

11 |

傗傗晄枮偩 |

0 |

戝偄偵晄枮偩 |

0 |

|

|

|

丂 |

帠慜偵暦偒偨偄偲巚偭偰偄偨偙偲偼暦偗傑偟偨偐丠 |

|

||||||||

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

廫暘暦偔偙偲偑偱偒偨 |

31 |

偁傑傝暦偗側偐偭偨 |

3 |

慡偔暦偗側偐偭偨 |

1 |

丂 |

|

||

|

丂 |

乽妛惗偲僔僯傾偺懳榖乿偺昁梫惈偵偮偄偰偳偺傛偆偵姶偠傑偡偐丠 |

|

||||||||

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

旕忢偵偁傞 |

27 |

傗傗偁傞 |

8 |

偁傑傝側偄 |

0 |

慡偔側偄 |

0 |

|

|

|

丂 |

崱屻丄婡夛偑偁傟偽嵞搙僔僯傾偲偺懳榖偵嶲壛偟偨偄偲巚偄傑偡偐丠 |

|

||||||||

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

傑偩傑偩榖偟偨傝側偄偺偱嶲壛偟偨偄 |

6 |

傕偭偲抦幆傪憹傗偟偰偐傜嶲壛偟偨偄 |

24 |

廫暘榖偑偱偒偨偐傜傕偆偄偄 |

2 |

擇搙傕昁梫側偄偲巚偆偐傜傕偆偄偄 |

0 |

|

|

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

偦偺懠 |

0 |

丂 |

|

||||||

|

丂 |

僄僱儖僊乕婋婡偵懳偡傞擣幆偵曄壔偼偁傝傑偟偨偐丠 |

|

||||||||

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

戝偄偵曄壔偟偨 |

4 |

懡彮曄壔偟偨 |

12 |

偁傑傝曄壔偟側偐偭偨 |

17 |

傑偭偨偔曄壔偟側偐偭偨 |

1 |

|

|

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

尨巕椡偵懳偡傞僀儊乕僕偵曄壔偼偁傝傑偟偨偐丠 |

|

||||||||

|

丂 |

|

|||||||||

|

丂 |

戝偄偵曄壔偟偨 |

4 |

懡彮曄壔偟偨 |

12 |

偁傑傝曄壔偟側偐偭偨 |

13 |

傑偭偨偔曄壔偟側偐偭偨 |

4 |

|

|

|

丂 |

|

|||||||||

|

|

||||||||||

|

俁丏傾儞働乕僩偵懳偡傞僐儊儞僩 |

||||||||||

|

僄僱儖僊乕婋婡偵懳偡傞擣幆偵曄壔偼偁傝傑偟偨偐丠 |

||||||||||

|

尨巕椡宯 |

丒帺暘偺榁屻偺帠傪峫偊傞偲丄崱偐傜摦偐側偄偲偄偗側偄偙偲偑傢偐偭偨偺偱丅 |

|||||||||

|

丒埲慜偐傜偐側傝擣幆偟偰偄傞偲巚偭偰偄傞丅 |

||||||||||

|

丒埲慜偐傜島媊摍偱挳偄偰偄偨偐傜丅 |

||||||||||

|

丒僄僱儖僊乕嫵堢拞怱偺撪梕偱偁偭偨偨傔丅 |

||||||||||

|

丒尦乆丄婋婡擣幆偼偁偭偨堊丅 |

||||||||||

|

丒偦偺榖偼偁傑傝偟側偐偭偨丅 |

||||||||||

|

丒愇桘摍偑憶偑傟偰偄傞偑丄尨巕椡敪揹偵巊梡偝傟傞擱椏傕彮側偔側偭偰偄傞偺帠偼傢偐偭偰偄偨偺偱丄僄僱儖僊乕婋婡偵娭偟偰偼偁傑傝擣幆偟側偐偭偨丅 |

||||||||||

|

丒偁傑傝偦偺傛偆側榖偵側傜側偐偭偨偺偱丅 |

||||||||||

|

旕尨巕椡宯 |

丒僄僱儖僊乕栤戣偵懳偟偰偼埲慜偐傜丄拲栚偟偰偄偨偑條乆側曽偑偙偺栤戣偵庢傝慻傫偩偙偲傪抦偭偨偐傜丅 |

|||||||||

|

柍婰柤 |

丒僔僯傾偺曽偺塭嬁丅 |

|||||||||

|

丒慜乆偐傜婋婡姶傪帩偭偰偄偨偐傜丅 |

||||||||||

|

丒偁傞掱搙丄帺暘偺峫偊傪帩偭偰偄偨偐傜丅 |

||||||||||

|

丒尦乆丄婋婡姶傪帩偭偰偄偨偺偱丅 |

||||||||||

|

尨巕椡偵懳偡傞僀儊乕僕偵曄壔偼偁傝傑偟偨偐丠 |

||||||||||

|

尨巕椡宯 |

丒傕偲傕偲偺偦偺僀儊乕僕傪帩偭偰偄偨偐傜丅 |

|||||||||

|

丒嶲壛慜偐傜偝傎偳掞峈姶偑側偐偭偨偨傔丅 |

||||||||||

|

丒尨巕楩偺懴恔惈偵偮偄偰偼旕忢偵嶲峫偵側偭偨丅 |

||||||||||

|

丒妀暫婍偺榖戣偑懡偐偭偨偺偱丄偦傟傎偳尨巕椡偲偁傑傝娭傢傜側偄偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偟偨丅 |

||||||||||

|

旕尨巕椡宯 |

丒尨巕椡偼埲慜偐傜昁梫晄壜寚偩偲巚偭偰偄偨偐傜丅 |

|||||||||

|

丒媍榑偟偰偄側偄丅 |

||||||||||

|

柍婰柤 |

丒巹偼丄尨巕椡悇恑攈側偺偱丄偨偩偟帺暘偺峫偊傪妋偐傔傟偨偺偑傛偐偭偨丅 |

|||||||||

|

丒僔僯傾偺曽乆偺榖偟偐傜尨巕椡偑旕忢偵埨慡偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅乮娗棟傗朄棩側偳偵偍偄偰乯 |

||||||||||

|

丒嵟屻偺敪昞丅 |

||||||||||

|

丒張棟曽朄偺偙偲 |

||||||||||

|

尨巕椡偵懳偡傞娭怱偺掅偄10戙丄20戙偺庒擭憌偵懳偡傞尨巕椡峀曬妶摦偼偳傫側曽朄偑椙偄偲巚偄傑偡偐丠 |

||||||||||

|

尨巕椡宯 |

丒僀儀儞僩側偳偺柺敀丄壜徫偟偔峀曬妶摦 |

|||||||||

|

丒尨巕椡偵娭偡傞嫵堢傪峴偆偺偑堦斣偩偲巚偆偑丄屄恖偱峫偊傞椡傪偮偗傞偙偲傕戝愗偩偲姶偠偨丅 |

||||||||||

|

丒抧摴偵揱偊偰偄偔偙偲丅 |

||||||||||

|

丒崱夞偺條側懳榖傗尨巕椡偵娭偡傞庼嬈傪憹傗偡丅 |

||||||||||

|

丒傛傝恎嬤偵丄傑偨抂愜偭偨愢柧偵傛傞乬巕嫙偩傑偟乭偱廔傢傜側偄傛偆僐儞僗僞儞僩偵敪怣偟偰偄偔昁梫偑偁傞偲峫偊傞丅偦偺堊偵傑偢揔偟偨攠懱傪慖掕偡傞昁梫偑偁傞丅乮僱僢僩丄CM側偳乯 |

||||||||||

|

丒彫妛峑偐傜抜奒揑偵嫵堢丒嫵巘堦恖堦恖偵僙儈僫乕側偳偵嶲壛偝偣傞丅 |

||||||||||

|

丒嫵巘偺堄幆夵妚偑偦傟偵偮側偑偭偰偄偔偲巚偆丅乮摿偵10戙偵懳偟偰乯 |

||||||||||

|

丒島墘夛摍偱丄埨慡傗僄僱儖僊乕丄擇巁壔扽慺摍偺栤戣傪嫵偊偰偄偔傋偒偩偲巚偄傑偡丅 |

||||||||||

|

丒堦儠寧揹婥側偟偱惗妶偝偣傞丅 |

||||||||||

|

丒妛峑嫵堢丅 |

||||||||||

|

傗偼傝嫵堢曽朄傪夵傔傞傋偒丅 |

||||||||||

|

丒妛峑偱偺嫵堢 |

||||||||||

|

丒TV傗CM |

||||||||||

|

丒僥儗價曬摴傗僄僱儖僊乕偵偮偄偰偺奺帺偺榖偟崌偄丅 |

||||||||||

|

丒戝妛惗偵傛傞幚尡嫵幒丅 |

||||||||||

|

丒徹嫆傪採帵偟偨忋偱丄愢柧傪峴偆丅 |

||||||||||

|

丒儅僗僐儈 |

||||||||||

|

丒岞棫妛峑偱嫵偊傞丅揹婥偺巊偄曽傪嫵偊傞側傜丄揹婥偺惉傝棫偪傕嫵偊傞丅 |

||||||||||

|

旕尨巕椡宯 |

丒CM丄斣慻丄庼嬈丅 |

|||||||||

|

丒帇妎揑偵揱偊傞丅 |

||||||||||

|

丒尨巕椡僈乕儖丄擭彮帪偐傜偺嫵堢丄TVCM丄戝搒巗偵尨敪傪寶偰傞丅 |

||||||||||

|

丒媊柋嫵堢偱尨巕椡偺尒妛側偳傪偡傋偒偩偲巚偆丅 |

||||||||||

|

丒彫妛惗偔傜偄偺巕偱傕妝偟傫偱尒妛弌棃傞巤愝傪偮偔傞丅 |

||||||||||

|

柍婰柤 |

丒嫽枴傪帩偭偰傕傜偆丅 |

|||||||||

|

丒妛惗亄嫵堢幰偵嫵堢偡傞丅 |

||||||||||

|

丒傑偢偼戝恖偐傜丅 |

||||||||||

|

丒媊柋嫵堢偺抜奒偱尨巕椡偵偮偄偰曌嫮偼峴偔偙偲偑廳梫偲巚偄傑偡丅 |

||||||||||

|

丒庒庤憌偑峴偒偦偆側僀儀儞僩偲堦弿偵傗傞丅 |

||||||||||

|

丒埨慡惈丄僄僱儖僊乕婋婡傪傕偭偲嫵偊傞傋偒丅婋婡姶傪帩偨偣側偄偲僟儊偩偲巚偆丅 |

||||||||||

|

丒帺暘偺恎偺廃傝偐傜偱傕尨巕椡偵懳偟偰抦偭偰傕傜偆丅 |

||||||||||

|

丒偱偒傞偩偗徻偟偔偟偨曽偑偄偄偲巚偆丅 |

||||||||||

|

|

||||||||||

|

杮婇夋傪捠偟偰慡懱偺姶憐丒堄尒側偳偑偁傟偽帺桼偵彂偄偰偔偩偝偄丅 |

||||||||||

|

丒尨巕椡偼埨慡惈偲棙塿偺椉柺偱偡偖傟偰偄傞偲偄偆偙偲偑傛偔棟夝偱偒偨丅 |

||||||||||

|

丒僔僯傾偺曽偲榖偡婡夛偑慡偔側偄偺偱宱尡偟偨偙偲傗尰忬偑暦偗偰戝曄嶲峫偵側偭偨丅傑偨丄帺暘偑巚偄傕偟側偐偭偨帇揰偐傜偺榖偑暦偗偰旕忢偵椙偐偭偨丅 |

||||||||||

|

丒晛抜暦偗側偄撪梕偩偭偨偺偱旕忢偵桳堄媊側帪娫偱偟偨丅 |

||||||||||

|

丒僔僯傾偺曽偑嬶懱揑偵偳偆峫偊偰偄傞偺偐丄枖幚嵺偵尰応偱偼偳偺傛偆側帠傪峴偭偰偄傞偺偐傪暦偗偰抦幆偑怺傑偭偨丅斍偺敪昞偱傕摨偠堄尒偑懡偔弌偰偄偨偺偱丄傑偢弶傔偵峴偭偰偄偔傋偒帠偼寛傑偭偨婥偑偟傑偡丅 |

||||||||||

|

丒尨巕椡敪揹傪峴側偭偰偄偔偵偁偨偭偰嵟傕戝偒側栤戣偼堦斒偺曽偵偳傟偩偗棟夝偟偰傕傜偊傞偐偱偁傞偺偱丄揱偊曽傪峫偊偰偄偔偙偲偑廳梫偩偲姶偠傑偟偨丅 |

||||||||||

|

丒妛夛敪昞傗億僗僞乕傛傝丄嬤偄栚慄偱偍榖傗媍榑偱偒丄旕忢偵怴慛偱柺敀偐偭偨丅 |

||||||||||

|

丒婱廳側堄尒傪巉偭偰戝曄曌嫮偵側傝傑偟偨丅1偮偺僥乕儅偵懳偟偰傕丄奺僔僯傾偺愭攜曽偺庬乆側堄尒丄峫偊傪妛傋偰椙偐偭偨偱偡丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅 |

||||||||||

|

丒僔僯傾偺曽乆偺堄尒傪暦偒丄偦傟偵懳偟偰巚偆帠丄姶偠傞帠傪幙栤偱偒傞偺偼婱廳側懱尡偩偲巚偄傑偟偨丅幙栤偺撪梕偼傑偲傪摼偰側偄傛偆側傕偺偽偐傝偩偭偨偐傕偟傟傑偣傫偑丄偟偭偐傝偲偟偨曉摎丄棟夝偑怺傑傞撪梕傪捀偗傑偟偨丅 |

||||||||||

|

丒旕忢偵桳堄媊側帪娫傪夁偛偡偙偲偑偱偒傑偟偨丅摙榑撪梕傪敪昞偡傞偙偲偵偮偄偰偼媈栤丅 |

||||||||||

|

丒懳榖偺撪梕傪傑偲傔傞帪娫傪傕偭偲偲偭偰傎偟偄丅 |

||||||||||

|

丒傑偲傔偺帪娫偑抁偐夁偓傞偲巚偄傑偡丅偣偭偐偔撪梕偺擹偄榖偑偱偒偰傕傑偲傔偺帪娫偑彮側偄偲榖偺撪梕偑忋庤偔懠偺恖払偵揱偊傜傟側偄偲巚偄傑偡偟丄岆夝傕惗偠傑偡丅傕偆彮偟傑偲傔偺帪娫傪憹傗偟偰偔傟偨傜丄崱屻丄椙偄傑偲傔偺敪昞偑偱偒傞偲巚偄傑偡丅 |

||||||||||

|

丒嵟屻偵僌儖乕僾娭學側偟偺幙栤僐乕僫乕偑梸偟偄偲巚偄傑偟偨丅 |

||||||||||

|

丒斍偺寛傔曽丄帒椏偺攝晍側偳弨旛偑抶偄丅 |

||||||||||

|

丒晹壆偑嫹偄乮榖偑暦偒庢傝偵偔偄乯 |

||||||||||

|

丒僥乕儅偺婓朷偑捠偭偰偄側偄丅 |

||||||||||

|

丒妛惗偺傒偱偺榖偟崌偄偺帪娫傪傕偭偲嶌傞傋偒丄婘偺嫍棧偑嬤偔榖偑暦偒庢傝偯傜偄丅 |

||||||||||

揧晅帒椏俀丂姶憐乮弴晄摨乯

妛惗姴帠丂惓栘婎晇乮嬤婨戝妛乯

丂巹偼丄崱傑偱俀夞懳榖偵嶲壛偟傑偟偨丅乫07擭偵峴傢傟偨嬤婨戝妛偲乫08擭偵峴傢傟偨戝嶃戝妛偺懳榖偱偡丅傑偨07擭偺懳榖偱偼丄嬤戝姴帠偺曗嵅偺尦丄懳榖塣塩偵実傢偭偰偒傑偟偨丅

崱夞丄帺暘偑懳榖塣塩傪峴偆偲寛傑偭偨帪偼惓捈丄晄埨偱偁傝傑偟偨丅

偱傕丄SNW悽榖栶偺嬥巵條丄惣懞條丄徏塱條丄埈旤愭惗丄奺戝妛偺姴帠偺奆偝傫偺偍偐偘偱崱夞偺懳榖偼柍帠偵惉岟偱偒偨偲巚偄傑偡丅惤偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅

枅夞丄僀儞娭惣偺懳榖偼3晹峔惉傪偍偙側偭偰偍傝崱夞傕3晹偱採埬抳偟傑偟偨丅崱傑偱偩偲1晹偼尨巕楩尒妛偱偟偨偑丄彮偟堘偆帠傪峴偄偨偄偲偄偆峫偊偺枛丄側傞傎偳尨巕椡揥尒妛傪峴側偭偨師戞偱偡丅偟偐偟丄嶲壛恖悢偺庤摍偺弨旛偵娭偡傞帪娫攝暘傪傕偆彮偟峫偊偰偍偐側偐偭偨偺偑尨場偱嶲壛恖悢偑僊儕僊儕偵側傞傑偱寛傑傜側偐偭偨偲偄偆嵟埆偺帠懺偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅偙傟偼妛惗姴帠偺巹偵愑擟偑偁傝傑偡丅惤偵怽偟栿偁傝傑偣傫偱偟偨丅

偙偺宱尡傪惗偐偟偰丄崱屻搘椡偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅

嵟屻偵丄偛嶲壛捀偒傑偟偨僔僯傾僱僢僩儚乕僋偺奆條丄惤偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

妛惗丂墱弌尦婥丂乮嫗搒戝妛乯

丂崱夞偺懳榖偼丄巹偵偲偭偰旕忢偵桳堄媊側傕偺偵側傝傑偟偨丅巹偼戞3僌儖乕僾偱乽妀晄奼嶶丒孯帠揮梡乿偵偮偄偰媍榑偟偨偺偱偡偑丄戝妛偱嵞張棟偺尋媶傪偟偰偄傞恎偲偟偰偼偙偺僥乕儅偼旔偗偰偼捠傟側偄傕偺偱偡丅旕忢偵擄偟偄栤戣偱惓夝傪弌偡偙偲偼弌棃側偄傛偆側僥乕儅偱偡偑丄偦傟傪慜採偲偟偨忋偱丄妛惗丄僔僯傾傪栤傢偢帺桼偵媍榑傪恑傔傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

嬥巵巵偺惌尃岎戙偲尨巕椡偺崱屻偵娭偡傞島墘傕巹偵偲偭偰旕忢偵桳堄媊側傕偺偵側傝傑偟偨丅尨巕椡嶻嬈偼懡偐傟彮側偐傟惌晎偑懬庢傝傪峴偭偰偄傞偺偱丄惌晎偑尨巕椡偵懳偟偰偳偺傛偆側棫応傪庢偭偰偄傞偐偼丄尨巕椡偵実傢傞恖偵偲偭偰柍帇偱偒側偄娭怱帠偱偁傞偲嵞擣幆偟傑偟偨丅

丂斀徣揰偲偟偰丄嫗搒戝妛偺妛惗姴帠偲偟偰嫗搒戝妛偐傜偺嶲壛幰傪廤傔傜傟側偐偭偨偙偲丄僌儖乕僾儕乕僟乕偲偟偰慡偰偺嶲壛幰偵枮曊側偔堄尒傪尵偭偰傕傜偆偲偄偆攝椂偵寚偗偰偄偨偙偲丄偑嫇偘傜傟傑偡丅偙偺斀徣傪丄崱屻偺嶲峫偵偟偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅

丂嵟屻偵丄妛惗姴帠偺儕乕僟乕傪柋傔偰偄偨偩偄偨惓栘婎晇偝傑偵怺偔姶幱偄偨偟傑偡丅

妛惗丂棦摗丂桾棽丂乮恄屗戝妛乯

偙偺搙偼丄妛惗偲僔僯傾偺懳榖偺夛傪愝偗偰捀偒惤偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅抦幆朙晉側僔僯傾偺曽乆偲懳榖偡傞偙偲偑偱偒丄巹帺恎旕忢偵曌嫮偵側傝傑偟偨丅巹偼丄僌儖乕僾3偺妛惗儕乕僟乕傪偝偣偰捀偒丄乽崱屻偺僄僱儖僊乕栤戣乿偵偮偄偰媍榑傪峴偄傑偟偨丅尋媶幒偱偼曻幩慄寁應偺尋媶傪峴偭偰偍傝丄懳榖偺拞偱偼丄懠戝妛偺妛惗払偵斾傋偰丄婎慴揑側幙栤傪峴偭偰偟傑偭偨偲姶偠偰偍傝傑偡丅偟偐偟丄偦偺傛偆側幙栤偵懳偟偰傕僔僯傾暲傃偵庒庤尋媶幰偺曽乆偐傜堦偮堦偮挌擩側偛曉摎傪捀偒丄壈偡傞偙偲側偔帺暘偺堄尒傪弎傋傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅擇帪娫偲偄偆抁偄帪娫偱偼偁傝傑偟偨偑丄榓傗偐側暤埻婥偺拞摙榑偑恑傒丄奆偝傫妶敪側堄尒岎姺傪峴偊偨偺偱偼側偄偐偲姶偠偰偍傝傑偡丅傑偨丄嶲壛偟偨恄屗戝妛偺妛惗偐傜傕乽嶲壛偟偰椙偐偭偨乿丄乽尨巕椡偵傛傝堦憌嫽枴傪帩偭偨乿偲偄偭偨偛堄尒傪懡悢捀偒傑偟偨丅妛惗偵偲偭偰丄戝妛偱尋媶傪峴偭偰偄傞偩偗偱偼丄婇嬈偺曽乆偲懳榖偡傞婡夛偼偁傝傑偣傫丅偙偺傛偆側堄尒傪巉偆偙偲偑偱偒偨偙偲偐傜傕丄偙偺搙偺夛傪奐嵜偟偨壙抣偑偁偭偨偺偱偼側偄偐偲巹帺恎姶偠偰偍傝傑偡丅堦偮怱巆傝偑偁傞偲偡傟偽丄僔僯傾偺曽乆偲妛惗偑懳榖偟偨撪梕傪敪昞偡傞嵺偵丄巹偑梫揰傪忋庤偔傑偲傔傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偙偲偱偡丅廋巑偵側傝崙撪奜偺敪昞傪峴偭偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄懳榖撪梕傪梫栺偱偒側偐偭偨偙偲偼丄斀徣偡傋偒揰偱偁傞偲姶偠偰偍傝傑偡丅

偙偺搙偺懳榖傪捠偟偰丄巹偑姶偠偨偙偲偼丄崱屻CO2嶍尭傪栚巜偡偨傔偵戝偒偔峷專偱偒傞埨掕偟偨僄僱儖僊乕嫙媼尮偼尨巕椡偱偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅偟偐偟丄僄僱儖僊乕偺戝敿傪尨巕椡偵棅傞帪戙偵側傞偲丄悽娫偺栚偼丄傛傝堦憌尨巕椡敪揹偺埨慡惈偵懳偟偰尩偟偄傕偺偵側傞偲峫偊傜傟傑偡丅尰嵼偺尨巕椡偵懳偡傞悽娫偺娫堘偭偨峫偊傪曄偊偰偄偔偙偲丄壔愇擱椏屚妷偵敽偆怴偨側僄僱儖僊乕尮偺奐敪偼丄偙傟偐傜傪惗偒敳偔庒偄悽戙偺廳梫側栶栚偱偁傞偲懳榖傪捠偟偰姶偠傑偟偨丅傑偨偦傟偵敽偄丄巹偑尋媶傪峴偭偰偄傞曻幩慄偺寁應傕尨巕椡偺悽奅傪巟偊傞偆偊偱廳梫側栶妱傪扴偆偲巚偄傑偡丅偦傟傜偺巚偄傪嫻偵丄崱屻偺尋媶妶摦偵庢傝慻傫偱偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅

崸恊夛偱偼丄僔僯傾偺曽乆偐傜偍惡傪妡偗偰捀偄偨偆偊偵丄崱屻偺尋媶妶摦偵懳偡傞寖椼偺偍尵梩傪捀偒丄巹帺恎椼傒偲側傝傑偟偨丅桳擄偆偛偞偄傑偟偨丅

乽僔僯傾偲偺懳榖2009 in 娭惣乿偵偍偄偰丄桳堄媊側偛堄尒傪捀偒傑偟偨僔僯傾媦傃庒庤尋媶幰偺曽乆暲傃偵妛惗払偺憤巜婗傪峴偭偰壓偝偄傑偟偨嬤婨戝妛惓栘

婎晇條偵嬣傫偱姶幱怽偟忋偘傑偡丅

庒庤幮夛恖丂楅栘彨

尨巕椡妛夛偺慻怐偱偁傞僔僯傾僱僢僩儚乕僋偑庡嵜偱丄娭惣偺尨巕椡宯偺妛惗偲偺懳榖夛偑峴傢傟偨丅夛偺宍幃偲偟偰偼偠傔偵僔僯傾偐傜偺婎挷島墘偑偁傝丄偦偺屻僔僯傾2恖丄妛惗6恖偺8恖傎偳偺僌儖乕僾6偮偵暿傟丄帠慜偵寛傔傜傟偨僥乕儅偱僨傿僗僇僢僔儑儞偑峴傢傟丄嵟屻偵妛惗偵傛傞奺斍偺敪昞偑偝傟偨丅崱夞丄廇怑偟偰尨巕椡庒庤偲偟偰偺嶲壛偲偄偆偙偲偱偺僌儖乕僾摙榑偺棳傟丄姶憐丄夵慞揰傪婰嵹偡傞丅

巹偺斍偱偼崅儗儀儖曻幩惈攑婞暔偺抧憌張暘傪僥乕儅偵榖偑偝傟偨丅傑偢妛惗偼帺屓徯夘偲幙栤偟偨偄偙偲丄僔僯傾偼夁嫀偺宱尡傪榖偟偨丅僥乕儅偺栤戣揰偲偟偰2偮丄媄弍揑側栤戣偲棫抧抧堟偲偺崌堄宍惉偵偮偄偰榖偑恑傫偩丅媄弍揑側栤戣偼妛惗偐傜偺帠慜幙栤偑傑偲傑偭偰偄偨偺偱偦傟偵懳偡傞夞摎偑僔僯傾偺徏壀偝傫偐傜偝傟丄奣偹椆彸偝傟偨丅崌堄宍惉偺栤戣偱偼婼戲偝傫偑帺旓偱奀奜偵峴偒尰抧偺暤埻婥傪尒偰偒偨榖偑榖偝傟偨丅僼儔儞僗偱偼尨巕椡偺忣曬傪堦搙奀奜偵弌偟偰偐傜岞奐偟岞暯惈傪曐偭偰偄傞榖丄僗僂僃乕僨儞偺抧憌張暘扴摉怑堳偼攦偄暔偺嵟拞偱傕幙栤傪偝傟傞偺偱24帪娫巇帠拞偲峫偊偰偄傞抧堟枾拝宆偺峀曬側偳懠崙偺尰忬偑榖偝傟偨丅

懳榖偺姶憐偲偟偰妛惗偼奣偹枮懌偟偰偄偨傛偆偵尒庴偗傜傟傞丅傢偐傝傗偡偄椺傪巊偭偰抦傝偨偄丄斲掕揑側晹暘傕抦傝偨偄丄偲偄偆妛惗偺梫朷偵丄奀奜偺帠椺傗丄夁嫀偼奀偵張暘傪峫偊偰偄偨榖側偳夞摎偑偝傟偨丅僼傽僔儕僥乕僞乕偺婼戲偝傫偑妛惗偵愱栧傪慖傇偙偲偵側偭偨摦婡偵偮偄偰幙栤傪偡傞側偳妛惗傕壛傢傝側偑傜榖傪偡偡傔偨丅

夵慞揰偲偟偰傛傝妛惗偑榖偣傞応偵偡傞昁梫惈偑偁傞偲姶偠傜傟偨丅尨巕椡偺僥乕儅偵偮偄偰宱尡朙偐側僔僯傾偺榖偑庡偵側傞偺偼摉慠偩偑丄妛惗偵幙栤傪搳偘偐偗傞偲嬃偔傎偳偟偭偐傝偲偟偨堄尒傪榖偟偰偔傟偨丅僔僯傾偐傜妛惗偵丄偦偺愱栧傪慖傇偙偲偵側偭偨摦婡丄廃傝偺尨巕椡偵懳偡傞巔惃偼偳偆偐丄側偳暦偔偙偲偱傛傝椙偄夛偵側傞偲巚傢傟傞丅

僆僽僓乕僶乕丂婼戲丂椙巕

戝曄偄偄宱尡偑偱偒偨1擔偵側傝傑偟偨丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

慡崙奺抧偱曻幩惈攑婞暔偺抧憌張暘偵娭偡傞儚乕僋僔儑僢僾傪塣塩偟偰偒偰丄崱夞偺妛惗偩偗偺懳榖廤夛偵偼丄崱丄尨巕椡傗曻幩慄傪妛傫偱偄傞妛惗偝傫偐傜丄偳偺傛偆側幙栤傗堄尒偑弌偝傟傞偺偐戝曄嫽枴偑偁傝傑偟偨丅

帺屓徯夘傪偐偹偰堦弰偟丄幙栤偼丄帠慜偵弌偝傟偰偄偰丄偦傟偵懳偟偰愱栧揑棫応偺徏壀條偑夞摎傪梡堄偝傟偰偄偨偺偱丄愢柧偄偨偩偄偨丅

媄弍揑幙栤偵懳偟偰偼丄帒椏傕偁偭偨偨傔偐丄嵞搙偺幙栤偑側偔丄妛惗偺奆條偵偨偔偝傫敪尵偄偨偩偔傛偆偵乽側偤丄偙偺暘栰傪愱峌偝傟偨偺偐乿傪暦偄偰傒傑偟偨丅彫妛峑偺愭惗偺堦尵偑偒偭偐偗偩偭偨傝偱丄偍傕偟傠偐偭偨偱偡丅

帠慜偺幙栤崁栚偵傕偁偭偨丄崌堄宍惉偵偮偄偰堄尒傪弌偟崌偭偨偑丄偁傑傝妶敪側堄尒岎姺偵偼側傜偢丄巹偑壞偵朘栤偟偨僗僂僃乕僨儞偲僼儔儞僗偺徯夘傪偟偰丄彮偟榖偟偡偓偨偲斀徣偟偰偄傑偡丅

妛惗偺奆條偼丄帠慜弨旛傕偝傟傞側偳戝曄擬怱偱偟偨偑丄暦偔懁偵側偭偰偟傑偄巆擮偱偟偨丅傕偭偲偄傠傫側堄尒傗姶憐傪暦偄偰傒偨偄偲巚偄傑偟偨丅

偤傂丄戝嶃抧嬫偱崱夞偺妛惗傗巗柉偺嶲壛偵傛傞儚乕僋僔儑僢僾傪奐嵜偟偰傒偨偄偱偡丅妛惗姴帠偺曽乆丄偄偐偑偱偟傚偆偐丠専摙偔偩偝偄丅

僔僯傾丂愇堜丂梲堦榊

擭偵堦搙偺尨巕椡揥偱偵偓傢偭偰偍傝丄弌惾妛惗悢偼摉弶偺30柤偦偙偦偙偐傜40柤偵側偭偨偙偲偼傛偐偭偨偙偲偺堦偮偱偁傞丅

柉庡搣惌尃偵側偭偰弶傔偰偲偟偰偺嬥巵巵偺朻摢儗僋偼帪媂傪摼偨傕偺偱偁傠偆丅

傢傟傢傟偺戞俀俧偺娭怱帠崁偼閶苽虠槈v捛媮偲埨慡惈偺椉棫A磶q椡敪揹偺俲倂俫偺僐僗僩偼傎傫偲偵埨偄偺偐丄儕僗僋傪峫偊偨傜傕偲偐偐傞偺偱偼側偄偐蛡鎮|僀儞僩丅

`摢丂妛惗偼揹椡夛幮傪崙嶔夛幮乗崙偺曗彆傪庴偗偰偄傞乕偲巚偭偰偄偨岦偒傕偄偨丅僔僯傾偼弮悎柉塩側傞偙偲傪娙扨偵愢柧丅偙傫側強偵傕岆夝偑偁傞傕偺偩丅

丒暿巻乽侾kWh偁偨傝偺揹尮暿敪揹僐僗僩乿偵傛傝愢柧丄妛惗偼尨敪偺僱僈僠僽側忣曬偵愙偡傞婡夛傕懡偔丄嵟弶尨敪偵偼戝暘僒儞僋僐僗僩偑偁傞偲巚偭偰偄偨傛偆偩偑偐側傝昘夝偝傟偨偲巚偆丅

丒俰俠俷偺拞惈巕旐敋丂偱巰朣幰傑偱弌偨丄夛幮偼偮傇傟偨丅崙嵺揑偵偼俿俵俬2崋(73擭暷)丄僠僃儖僲僽僀儖4崋(84擭僜楢)偺楩怱帠屘偵傛傝偳傟偩偗挿婜娫丄戝婯柾側懝奞偑偱偨丅埨慡傪柍帇偟偰偼婇嬈偼惉傝棫偨側偄丅尨巕椡偑懠偺嶻嬈偵偔傜傋嵺棫偭偰埨慡側偙偲傪丄暿恾乽埨慡妋曐偺巇慻乿偱愢柧丄暿恾儔僗儉僢僙儞偺帺慠嵭奞丄恖嵭偲尨巕椡偺僇乕僽(1970擭戙WASH1400)偍傛傃慡暷尨場暿巰朣儕僗僋偐傜尨巕椡偑懠偺嶻嬈偵斾傋嵺棫偭偰埨慡側偙偲傪嫮挷偟偨丅曻幩慄偵偮偄偰偺岆夝偲偟偰丄曻幩擻偺儀僋儗儖偱悢抣偩偗偼戝偒偄儀僋儗儖偱敪昞丄恖娫偵懳偟偰偼僔乕儀儖僩偱尵傢側偔偰偼偄偗側偄丅

丒棙塿捛媮偲埨慡惈偼椉棫偡傞偐偵偮偄偰傞傞榖偟崌偄丄椉棫偡傞偲偺戝曽偺妛惗偺曉帠傪摼偨丅偙偺審偼妛惗懁偺嵟娭怱帠崁偱嵟屻偺傑偲傔曬崘偵傕傕傜傟偨丅擇師夛傪捠偠桳堄媊側擔傪憲偭偨丅

僔僯傾丂嬥巵丂尠

巹偺崱夞偺悽榖栶偲偟偰偺姶憐側偳傪埲壓偵偍憲傝偟傑偡丅

侾丏 娭惣仐嬤戝偱偺懳榖偼俀擭傇傝丄妛墍嵳奐嵜拞偱偁傝丄偟偐傕侾偐寧慜偱嶲壛妛惗偼22柤偲梊掕偺36柤傛傝彮側偔怱攝偟偨偑丄嬤戝姴帠偺婃挘傝丄嶃戝偲嫗戝偺愭惗傊偺巟墖偍婅偄側偳偵傛傝嵟廔揑偵偼係戝妛偐傜係侽柤偺妛惗偑嶲壛偟惙嫷偲側偭偨丅寢壥偼椙偐偭偨偑丄傕偭偲1僇寧憗偔弨旛傪奐巒偡傋偒偩偭偨偺偑斀徣揰丅

俀丏婎挷島墘僥乕儅偼妛惗採帵偺慡懱僥乕儅乽偙傟偐傜偺尨巕椡乿偵崌傢偣偰丄崱夞偺惌尃岎戙偱尨巕椡偺彨棃偑偳偆側傞偐丄傪僥乕儅偲偟偨偑丄擬怱偵暦偄偰僞僀儉儕乕偱偁偭偨偲巚偄傑偡丅帪娫偼摉弶梊掕偺45暘傪30暘偲偟丄傑偨奐夛偁偄偝偮側偳弌棃傞偩偗娙慺偵偟丄僌儖乕僾懳榖帪娫傪弌棃傞偩偗懡偔丄寢壥揑偵偼傑偲傔傪擖傟偰2帪敿敿偵側傝丄椙偄帪娫攝暘偵側偭偨丅

俁丏僌儖乕僾懳榖偱偼僔僯傾偑僼傽僔儕僥乗僞乗傪柋傔丄儕乕僟乕偼妛惗偑柋傔偨偑丄偙偆偄偆栶妱暘扴傕巪偔峴偭偨偲巚偄傑偡丅

係丏巹偼戞4僌儖乕僾丄僥乕儅偼乽妀晄奼嶶丄孯帠揮梡乿丄擄偟偄僥乕儅偱偟偨偑丄惓夝偼柍偄偺偱妛晹1擭惗偐傜廋巑2擭惗丄偦偟偰僔僯傾傑偱丄奆偑傎傏嬒摍偵堄尒傪弌偡傛偆偵懀偟偰丄揔媂僔僯傾偑曗懌愢柧偟丄椙偄懳榖偵側偭偨偲巚偄傑偡丅

俆丏 夛偺弨旛丄恑峴偼嬤戝姴帠偺惓栘婎晇孨偑堦惗寽柦偵峴偄丄偛嬯楯條偱偟偨丄偒偭偲僾儘僕僃僋僩悇恑偺椙偄宱尡偵側傞偲巚偄傑偡丅尨巕椡揥偺尒妛傕娷傔枩慡偱偟偨丄埈旤愭惗偺偛巜摫傕偁傝丄桳擄偆偛偞偄傑偟偨丅

俇丏

嶲壛偟偨妛惗偼丄尨巕椡偺尋媶傗嶻嬈偵柌偲婓朷傪帩偭偰偔傟偰偄傞偙偲偑俈寧偺杒奀摴偱傕9寧偺嬨廈偱傕丄崱夞偺娭惣偱傕塎偊偰丄変乆偺偙偺妶摦傕柌傗栚昗偩偗偱側偔丄崱夞偺傛偆偵嬶懱揑側壽戣傗彨棃偺栤戣偵堦弿偵峫偊偰偄偔傛偆偵偟偰偄偔宍偵偟偰峴偔昁梫偑偁傞偲姶偠偨丅

俈丏崱夞丄搶嫗搒巗戝塇憅偝傫偵偍婅偄偟偰丄娭惣嵼廧偺懳榖宱尡妛惗OB偵嶲壛傪屇傃妡偗丄3柤偑嶲壛乮撪1柤偼慜擔偵栍挵墛偺堊偵寚惾乯偟偨丅夁嫀偺懳榖夛偵嶲壛偟偨宱尡幰偱偁傝丄斵傜偵偲偭偰傕妛惗偵偲偭偰傕丄傑偨僔僯傾偵偲偭偰傕斵傜偺惉挿偑塎偊偰丄旕忢偵桳堄媊偩偭偨丅弶傔偰偺帋傒偩偭偨偑丄崱屻傕弌恎峑偱偺懳榖夛傗嵼廧抧偱偺奐嵜偵偼倄俧俶偵偍婅偄偟偰嶲壛傪屇傃妡偗偨偄丅

俉丏徏揷旤栭巕尨巕椡埾堳偺徯夘偵傛傝丄俶俹俷尦婥僱僢僩帠柋嬊挿偺婼戲偝傫傕僆僽僓乕僶乕嶲壛偟偰偄偨偩偒丄懳榖偱偼僼傽僔儕僥乕僞乕傕傗偭偰偄偨偩偒丄桳擄偆偛偞偄傑偟偨丅尦婥僱僢僩偼崅儗儀儖攑婞暔抧憌張暘偺巗柉偲偺懳榖倂俽傪慡崙奺抧偱奐嵜梊掕丄娭惣偼枹掕偩偭偨偑崱夞偺懳榖夛偱娭惣尨巕椡崸択夛傗奺戝妛偺妛惗偨偪偲抦傝崌偄偲側偭偰丄娭惣偱奐嵜偡傞愗偭妡偗偑弌棃偨偺偼椙偐偭偨偲巚偄傑偡丅

僔僯傾丂搱揷丂徍堦榊

嬥巵巵偺婎挷島墘亀惌尃岎戙偲尨巕椡嶻嬈偺崱屻亁偼帪婜傪摼偨撪梕偱愢柧傕柧夣偱旕忢偵椙偐偭偨丅傑偨丄戞係僌儖乕僾偺媍戣偵娭學怺偄傕偺偱偁偭偨丅

嶲峫帒椏偲偟偰乽崱屻偺傢偑崙偺乿尨巕椡敪揹丄妀擱椏僒僀僋儖偲尨巕椡嶻嬈乿傪嬥巵巵偑攝晍偟偨丅巹偼幙栤偺偆偪丄戞侾偲戞俀偵偮偄偰偼僔儑乕僩儊儌傪嶌惉偟丄攝晍偟偰偄偨偩偄偨偼偢偱偁傞偑丄攝晍偑抶偐偭偨偺偐丄妛惗偑帠慜偵撉傫偱偄偨條巕偼側偐偭偨丅

傑偢丄俥俿嬥巵巵偐傜俙係偺巻傪奺恖偵偼偄傆偟偰丄俁暘妱偟偰丄侾丏柤慜丄俀丏杮懳榖偵婜懸偡傞偙偲丅俁丏尨巕椡傊偺巚偄丅傪彂偔條巜帵偑偁傝丄傑偢偦偺嶌嬈傪峴偄奺恖偑帺屓徯夘傪寭偹偰撪梕傪徯夘偟偨丅妀暫婍傪曐帩偡傋偒偐斲偐偵娭怱偑怺偄偺偵懡彮嬃偄偨丅

妀暫婍傪帩偮偙偲偼丄尨巕椡暯榓棙梡偺媄弍傪抸偄偰偒偨傢偑崙偺搘椡偑奜崙偐傜偺埑椡偵傛傝丄堐帩偱偒側傞偙偲丄傢偑崙偼暯榓棙梡偵揙偡傞傋偒偙偲傪棟夝偟偰偔傟偨傛偆偱偁偭偨丅傑偲傔偺敪昞偼崱夞妛惗偺敪尵傪廳帇偟丄傑偲傔傪帺庡揑偵峴傢偣偨傛偆偡偑巉偊傞傕偺偱偁偭偨丅

崸恊夛偱偺嵟屻偺垾嶢偵傢傟傢傟戞係僌儖乕僾偺B1偺暯惉惗傑傟偺彈巕妛惗搶栰憗婓偝傫偑乽傢偨偔偟偺傛偆側傕偺傑偱敪尵偝偣偰傕傜偄丄堄尒傪暦偄偰偄偨偩偄偨偙偲偵姶幱偟傑偡丅乿偲姶憐傪弎傋偰偄偨偩偄偨傛偆偵丄FT偺搘椡偱妛惗偺敪尵傪懡偔弌棃偨偙偲偼惉岟偱偁偭偨偲巚偆丅

嬤婨戝惓栘孨偺弨旛偑峴偒撏偄偰愜傝丄嶲壛妛惗偺悢傕懡偔丄懳榓夛偑僗働僕儏乕儖偳偍傝恑峴偟丄崸恊夛傊偺妛惗偺嶲壛傕懡偔丄懳榖偺媍戣埲奜偺僥乕儅偵偮偄偰傕榖偟崌偆偙偲倖偑偱偒丄廩幚偟偨懳榖夛偱偁偭偨丅丂

嬥巵巵偺婎挷島墘偵懕偄偰峴傢傟偨丄亀俶俹俷帩懕壜擻側幮夛傪嶌傞尦婥僱僢僩亁偺婼戲椙巕帠柋嬊挿巵偺徯夘傕偙偺傛偆側彈惈偺抍懱偑妶桇偟偰偄傞偙偲抦傝傛偐偭偨丅

巹帺恎傕巋寖傪庴偗丄偙傟偐傜偺尨巕椡夛傪扴偆庒幰偲愙偡傞偙偲偑偱偒丄斵傜偺峫偊傪抦傝丄嶲峫偵側偭偨丅

僔僯傾丂崅栰丂尦懢

慡懱塣塩偵偮偒傑偟偰偼丂屵慜拞偺尒妛丄屵屻偺婎挷島墘丄僌儖乕僾摙媍偲旕忢偵椙偐偭偨偲姶偠傑偡丅妛惗偝傫偺嶲壛傕係戝妛偐傜俁俉柤偲懡偔丄傑偨偦偺撪栿傕妛晹俁擭偐傜攷巑俀擭傑偱偲暆峀偄奒憌偱怽偟暘偁傝傑偣傫偱偟偨丅妛惗姴帠偺屼搘椡偵宧堄傪昞偡傞師戞偱偡丅

巹偼僌儖乕僾俆乬尨巕椡偑幮夛偵庴偗擖傟傜傟傞偵偼乭偺摙媍偵嶲壛偟傑偟偨丅

偙偺僌儖乕僾偱偼乬僄僱儖僊乕偵懳偟偰嫽枴傪帩偭偰傕傜偆偵偼乭丄乬崙柉慡堳偑尨巕椡偵偮偄偰抦幆傪摼傞偵偼乭丄乬柉娫偺尨巕椡偵懳偡傞堄尒偲尨巕椡娭楢偺恖乆偲偺壏搙嵎乭丄乬儅僗僐儈偺尨巕椡娭楢僯儏乕僗偺庢傝忋偘曽丄壖偵岆傝偑偁傞嵺偺惀惓揰乭丄乬尨敪寶愝偺嵺偺廧柉傊偺愢柧撪梕乭丄乬俠俵摍偱慽偊傜傟偰偄傞尨巕椡偺廳梫惈丄攑婞暔張棟偺昁梫惈傪傕偭偲幮夛偵峀傔傞偵偼乭摍偵偮偄偰摙媍偄偨偟傑偟偨丅僔僯傾偼妛惗偝傫偺幙栤偵懳偟丄帺暘偺宱尡偍傛傃夁嫀偺懳榖椺傪儀乕僗偵夞摎抳偟傑偟偨丅偨偩偟丄巹偼弶傔偰偺嶲壛偱偁傝丄廫暘偵僌儖乕僾摙媍傪僒億乕僩偱偒側偐偭偨傕偺偲斀徣偟偰偍傝傑偡丅

妛惗偝傫偼巹嫟偺夞摎傕嶲峫偵偝傟偰丄乬妛峑嫵堢乮彫妛峑偐傜戝妛傑偱乯偺幚巤乭丄乬朄棩偵傛傝埨慡惈偑妋曐偝傟偰偄傞偙偲偺棟夝乭丄乬峀曬傪忋庤偵傗傞帠乭丄乬揥帵娰摍傪妶梡偟偰傕偭偲奆偵懱尡偝偣傞帠乭丂偑柉娫偺曽偵棟夝偟偰傕傜偆堊偵昁梫丅丂偦偟偰丄崱屻偺傾僾儘乕僠偲偟偰丂乬岆偭偨曬摴偵懳偟偰偼儅僗僐儈傊偺峈媍傪崻嫮偔峴偆乭丄乬廃埻偺恖偵尨巕椡傪傛偔抦偭偰栣偆乭丄乬尨巕椡偁傝偒偱偼側偔丄帺暘偺摢偱峫偊偰丄偳偺僄僱儖僊乕偑椙偄偐峫偊傞乭偲庢傝揨傔傜傟傑偟偨丅奆偝傫偺棟夝偑怺傑傝丄椙偄摙媍偑幚巤偱偒偨傕偺偲峫偊傑偡丅

斀徣揰丒夵慞揰偲偟偰婥晅偒傑偡偺偼師偺揰偱偡丅丂偙偺傛偆側幙栤偵摎偊傞曽幃偱偼丂偲傕偡傟偽妛惗偝傫偐傜偺幙栤偵僔僯傾偑摎偊偰廔椆偲側傝偑偪偱偡丅僔僯傾偺摎偊偵懳偟偰丂偝傜偵妛惗偝傫偑幙栤偟丄傑偨僔僯傾偑摎偊偰楢嵔斀墳揑偵嶲壛幰慡堳偑堄尒傪弎傋崌偆傛偆側岺晇丄僥乕儅慖掕偑廳梫偲姶偠傑偟偨丅僔僯傾偲妛惗偝傫偲偱偼宱尡偺嵎丄抦幆偺嵎偑偁傞偨傔偵丄僔僯傾偺夞摎偵丂妛惗偝傫偼師偺撍偭崬傫偩幙栤傪丂偟擄偄傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅偳偆偡傟偽椙偄偐峫偊偨偄偲巚偄傑偡丅

僔僯傾丂帥郪丂椣岶

侾丏 戝惃偺庒偄妛惗偑懳榖偵嶲壛偟偰偔傟尨巕椡僄僱儖僊乕偵偮偄偰媍榑偱偒偨偙偲偼桳堄媊側偙偲偩偭偨偲巚偄傑偡丅偙偺傛偆側帋傒偑尨巕椡僄僱儖僊乕偺彨棃偺揥奐偵桳岠偵宷偘傜傟傞偙偲傪婜懸偟傑偡丅

俀丏 梊傔妛惗偺幙栤傪弌偟偰傕傜偭偨偙偲偼丄斵傜偺嫽枴丄抦幆丄姶偠偰偄傞偙偲丄巚偭偰偄傞偙偲傪帠慜偵抦傞偙偲偑偱偒丄摉擔偺媍榑傪恑傔傞偆偊偱偍偍偄偵桳岠偱偟偨丅

俁丏 戞俇僌儖乕僾乮僥乕儅丗擔杮偺僄僱儖僊乕嫵堢偺栤戣揰偲夝寛嶔乯偺懳榖偵嶲壛偟傑偟偨偑丄梊傔弌偝傟偨幙栤偼乮侾乯僄僱儖僊乕偵娭怱傪帩偭偰傕傜偆偵偼丠乮俀乯嫵堢偺尰忬偼丠乮俁乯尨巕椡偺埨慡惈偼偳偆偟偨傜擺摼偟偰傕傜偊傞偐丠

偵梫栺偱偒傞偺偱丄偙傟偵懳偡傞夞摎傪拞怱偵懳榖偟傑偟偨丅

係丏幙栤乮侾乯偵偮偄偰偼丄乽戝恖偵偲偭偰偼丄壏抔壔丄CO2栤戣丄尨桘僐僗僩偺曄摦丒崅摣丄帒尮桝擖偺擄偟偝丄側偳崱傗僄僱儖僊乕偼旔偗偰捠傟側偄栤戣偲側偭偰偄傞偨傔堄幆偟側偄傢偗偵偼偄偐側偄丅巕嫙偵偼偙偺偙偲傪擔偛傠偺擔忢偺愙怗偺側偐偱丄壠掚丄妛峑偱庢傝忋偘偰偄偔偙偲偑廳梫偱偡乿偲摎偊偨偑丄偳偆偟偨傜恊巕偁傞偄偼愭惗偲惗搆偺娫偱廩暘側愙怗傪庢傟傞偐傪傕偭偲媍榑偡傞傋偒偩偭偨偲姶偠偰偄傑偡丅

俆丏 幙栤乮俀乯偵偮偄偰偼丄乽彫丒拞妛丄崅峑偱嫵堢偵実傢傞嫵堳岓曗偺妛惗偑戝妛偱尨巕椡偺島媊傪庴偗偰偄側偄偨傔尨巕椡栤戣偑惓偟偔嫵堢偝傟偰偄偨偲偼巚偊側偄丅棟岺宯妛惗偱傕丄尨巕椡偺島媊傪奐島偡傞戝妛乮尨巕椡妛壢偺側偄堦斒偺戝妛乯偼彮側偐偭偨偨傔抦幆偺側偄傑傑幮夛偵弌傞椺偑戝晹暘偱偼側偐偭偨偐丅乿偲巜揈偟偨偑丄偙偺夝寛偼憡摉偺擄栤偱媍榑偼帩偪偙偟偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅

俇丏 幙栤乮俁乯偵偮偄偰偼丄

乽擔杮偺尨巕椡敪揹強偺good practice偺幚愌傪帵偡偙偲乿偵恠偒傞偙偲傪巜揈偟偨丅

俈丏僔僯傾偺夞摎偼傛偔挳偄偰偔傟偨偑丄妛惗偺堄尒傪堷偒弌偡搘椡傪傕偭偲偟偰媍榑傪妶惈壔偡傞傋偒偱偁偭偨偲斀徣偟偰偄傑偡丅偟偐偟妛惗堦恖傂偲傝偺抦幆丄擣幆丄儗儀儖丄暘栰傕堘偆偨傔妶敪偱桳岠側媍榑偵偡傞偺偼擄偟偦偆偱偡丅偙傟傜偑偁傞掱搙懙偭偰偄傟偽擇偮偺慻偵暘偗丄峛丄壋偺榑傪愴傢偣偰丄僔僯傾偑僐儊儞僩偡傞偲偄偆傛偆側宍幃偑幚尰偟偰柺敀偔側傞偐傕抦傟傑偣傫丅

僔僯傾丂搚堜丂彶

侾丏 庒偄妛惗偺暔帠偵庢傝慻傓恀潟側巔偵怗傟傞偙偲偑偱偒丄婥帩偪偑傛偐偭偨丅妛惗偺儗儀儖偑傗傗晄偧傠偄偱偁傝丄摙榑偺儗儀儖偑棊偪偨丅

俀丏 妛惗偑峫偊偰偄傞亀帺暘偼偙偺傑傑偱傛偄偺偐丠亁丄亀帺暘偺恖惗偱壗偑払惉偱偒傞偺偐丠亁側偳偺晄埨傗媈栤偵懳偟偰暘偐傝傗偡偔榖偟崌偄傪偡傞偙偲偑廳梫偲峫偊傞丅

俁丏 庒偄偑屘偵抦幆偺斖埻偑嫹偔丄偦偺斖埻偱偡傋偰偺暔帠傪敾抐偟偰偟傑偍偆偲偺孹岦偼尒傜傟傞偑丄崱屻丄抦幆傗宱尡偑峀傑傞偵偮傟丄尨巕椡偵懳偟偰媄弍幰偲偟偰偺惓偟偄敾抐偑偱偒傞傛偆偵側傞丅崱屻丄庒偄僆僺僯僆儞儕乕僟乕偲偟偰妶桇偡傞偙偲傪婜懸偟偨偄丅

係丏 帺暘偺堄尒偲憡斀偡傞堄尒偺懠恖偲堄尒傪弎傋偁偭偰摙榑偡傞廗姷偑側偄丅摙榑傪怺傔傞拞偱丄栤戣傪孈傝壓偘偰備偔孭楙傪偟偰傎偟偄丅

妛惗偐傜尒傞偲丄僔僯傾偼恖惗偺戝惉岟幰偵尒偊傞丅偨偩偱偝偊埿埑姶傪姶偠偰偄傞偑丄崱夞怴偨偵摫擖偟偨摙榑偺曽幃偼妛惗偺堄尒傪堷偒弌偡偺偵傕桳岠偱偁偭偨丅

僔僯傾丂惣懞丂復

侾丏 戞俇僌儖乕僾偱偺摙榑偵偮偄偰

l

帠慜偵幙栤傪弌偟偰傕傜偭偰偄偨偑丄偦傟偧傟娙扨偵婰弎偟偰偁傞偨傔偵丄偦偺堄恾傗攚宨偵偮偄偰偼丄幚嵺偵懳榖偟偰傒偰巒傔偰暘偐傞偙偲傕懡偔丄梊傔梡堄偟偨夞摎偲昁偢偟傕偆傑偔偐傒崌傢側偄偒傜偄傕偁偭偨丅

l

偙偺僌儖乕僾偺娭怱偺僥乕儅偑乽擔杮偺僄僱儖僊乕嫵堢偺栤戣偲夝寛嶔偼乿偲偄偆傕偺偱偁偭偨偨傔丄側偐側偐億僀儞僩偑峣傝擄偄偙偲傕偁偭偨丅

l

妛惗偐傜偺幙栤偵懳偟偰夞摎偼師偺俁偮偵暘椶偟偰弨旛偟偨丅

侾乯

僄僱儖僊乕偵懳偡傞娭怱丄

俀乯

嫵堢偺尰忬丄

俁乯

埨慡傪擺摼偟偰傕傜偆偵偼

媍榑傕偙偺俁揰偵峣偭偰恑傔傛偆偲偟偨偑丄偦傟偧傟偑戝偒側栤戣偱偁傝丄埨慡偵偮偄偰傕懴恔栤戣偐傜儅僗僐儈懳嶔摍偵偮偄偰傕峏偵幙栤偑偁傝丄奺乆媍榑傪怺傔傞偲偙傠傑偱偼側偐側偐峴偐側偐偭偨丅

l

僥乕儅傪峣偭偰媍榑傪怺傔傞偐丄偦傟偲傕峀偔愺偔偄傠傫側僥乕儅偵偮偄偰媍榑傪偡傞偐偼丄偦偺帪偺僌儖乕僾堳偺儗儀儖傗僥乕儅偺撪梕丄妛惗偝傫偑壗傪婜懸偟偰偄傞偐摍偵傕傛傝丄偳偆偡傞偺偑揔摉偐帠慜偵敾抐偡傞偺偼偐側傝擄偟偄丅崱夞偺斀徣偐傜偡傞偲傕偆彮偟僥乕儅傪峣偭偨曽偑傗傝堈偐偭偨傛偆偵巚偊偨偑丅堦曽偱丄偱偒傞偩偗慡堳傪媍榑偺応偵堷偒崬傓偵偼榖戣偑懡偄曽偑傗傝傗偡偄丅

l

寢嬊丄僥乕儅偺慖掕偲偄偆偺偼丄偐側傝寢壥偺弌棃丄晄弌棃傪嵍塃偡傞傛偆偱丄妛惗偝傫偑帺庡揑偵慖傫偱偄傞偙偲偵僔僯傾偑岥弌偟偡傞偺傕擄偟偄偑丄僔僯傾懁偐傜幙栤偺攚宨傪妋偐傔傞側偳丄帠慜偵壗傜偐偺僼傿乕僪僶僢僋偑偱偒傞偲椙偄偐傕偟傟側偄丅

俀丏 嬤婨戝妛尨巕椡巤愝偺尒妛

嬤婨戝妛偺尨巕椡巤愝傪尒妛偝偣偰捀偄偨偑丄偄傠偄傠側惂栺偺拞偱岺晇偝傟偰偆傑偔嫵堢偵妶梡偝傟偰偄傞偙偲偵姶柫傪庴偗偨丅偙偺傛偆側巤愝偑嬌傔偰彮側偔側偭偰偄傞尰忬偱偼丄戝曄婱廳側愝旛偱偁傝丄崱屻傕塿乆昁梫惈偑憹偡偲巚傢傟傞丅娭學幰偺堷偒懕偒偺屼恠椡偵婜懸偟偨偄丅

僔僯傾丂塿揷丂嫳彯

戞2僌儖乕僾偺巜掕媍戣偼乽婇嬈偲偟偰偺棙塿捛媮偲埨慡惈偺椉棫偵晅偄偰乿偲偄偆傕偺偱丄僼傽僢僔儕僥乕僔儑儞偺戣栚偲偟偰偼斾妑揑岦偄偰偄傞媍戣偱偁偭偨丅

夛応偱偺奺恖偺幙栤偼

嘆 乽埨慡偲宱嵪惈偺椉棫乿乽婇嬈偺埨慡偵懳偡傞搘椡乿乽僐僗僩儀僱僼傿僢僩偼偁傞偺偐乿乽棙塿傪媮傔傞偲婡婍偺僐僗僩嶍尭摍峫椂偟埨慡柺偑懝側傢傟側偄偐乿乽攑楩僐僗僩偼扤偑晧扴偡傞偺偐乿乽曻幩惈攑婞暔張棟僐僗僩偼乿乽儊乕僇乕偵擖幮偟偨帪偺怱峔偊乿

嘇 乽埨慡偺掱搙乮偳偙偐傜偑埨慡側偺偐乯

嘊 乽尨巕椡敪揹偺敪揹僐僗僩偼儕僗僋傪峫偊傞偲傕偭偲崅偄乿乮帠慜幙栤乯

乽尨巕椡偼棙塿偑傛傝傕儕僗僋偑崅偄丅懠偵棙塿偑偁傞偺偐乿乮帠慜幙栤乯

嘋 乽傾僕傾寳偺尨巕椡嬈奅傊偺婇嬈嶲擖偼乿乮帠慜幙栤乯

嘍 曻幩慄棙梡偼

摍偱偁偭偨丅

壗屘偙偺傛偆側幙栤偑弌偨偐暦偄偰傒傞偲丄乽尨巕椡嬈奅偵擖傝偨偄偲巚偆偑偳偆峫偊傞傋偒偐乿偐傜敪偟偰偄傞傛偆偱堦愭偢擺摼丅

変乆OB偑堦斣嬃偄偨偺偼丂乽尨巕椡敪揹偼惌晎偺曗彆偺偍堿偱傗偭偰偄傞偺偱偼側偄偐乿傑偨丄乽埨慡惈岦忋偺偨傔偵偼丄婇嬈棙塿偑弌側偄傎偳偺旓梡偑妡傞偺偱偼側偄偐乿偲偄偆偲偙傠偐傜忋婰媈栤偑敪偣傜傟偰偄偨偙偲偱偁傞丅偙偺揰偼変乆偺栍揰偺堦偮偱偁傠偆丅堦斒妛惗偼栜榑丄幮夛恖偵榖偡帪偵傕偦偺曈偺愢柧傪偡傞偲偙傠偐傜巒傔側偄偲塱媣偵岆夝偑夝偗側偄偺偱偼側偄偐偲戝偄偵斀徣偝偣傜傟偨丅

乽尨巕椡偺媄弍偼埨慡惈偺媄弍偱偁傝丄尨巕椡偼宱嵪惈偲埨慡惈傪椉棫偝偣傞媄弍偱偁傞乿偲偺愢柧偱丄敪昞偵傕偁偭偨偑丄埨慡偲棙塿捛媮偼椉棫偡傞偲偄偆揰偼椙偔棟夝偟偰傕傜偭偨偲峫偊傞丅

傑偨丄婇嬈偼偳偆偁傜偹偽側傜側偄偐偵偮偄偰傕偁傞掱搙偺棟夝偼摼傜傟偨偲峫偊傞丅

偦偺懠偺姶憐

嘆 4偮偺戝妛偺嶲壛乮僌儖乕僾俀偼偨傑偨傑俀戝妛乯偱偁偭偨偑丄懡彮偲傕帠慜榖偟崌偄傪偡傞帪娫偑偁偭偨偨傔偐丄傑偲傑傝偼斾妑揑椙偐偭偨偲巚偆丅媞恖偺偨傔偐侾峑偩偗偺応崌偵斾傋暈憰傕椙偔岲姶傪帩偰偨丅

嘇 嬤婨戝妛偼怴惂戝妛惂偵側偭偰偡偔奐峑偟偨戝妛偱偁傞偑丄栧慜挰傕敪払偟尨巕楩傑偱帩偭偨抧堟偵枾拝偟偨棫攈側妛峑偩偲姶怱偟偨丅偨偩丄尨巕楩傪帩偪側偑傜妛惗偑廤傑傜側偄偨傔尨巕椡岺妛壢偑側偄偺偼嬤婨戝妛偩偗偱偼側偄偲偼偄偊庘偟偄尷傝偱偁傞丅

嘊 娭惣崸択夛傪弶傔娭惣NPO傗娭揹丒嶰旽廳岺丄曻幩慄塭嬁妛夛摍偺墳墖傪摼偰尨巕椡娭學偺妛墍嵳偺揥帵偑棫攈側偺偵傕姶怱偟偨丅僌儖乕僾俀偺嶲壛幰偑尒妛偟偰偄側偄偲偺偙偲巆擮偵姶偠偨丅

僔僯傾丂徏壀丂嫮

丒

慡懱揑偵偼崁栚暿偵僌儖乕僾暘偗偟偰媍榑傪怺傔偨偙偲丄恖悢傕侾侽恖枹枮偱丄帪娫傕俀帪娫掱搙偲廫暘偵媍榑偱偒傞暤埻婥偱偁偭偨偲巚偄傑偡丅

丒

巹偑嶲壛偟偨僥乕儅偼丄戞侾僌儖乕僾偺崅儗儀儖曻幩惈攑婞暔偵偮偄偰偱偟偨偑丄崱栤戣偵側偭偰偄偰丄尨巕椡偵偮偄偰偼旔偗偰偼捠傟側偄僥乕儅側偺偱傛偄偲巚偄傑偟偨丅

丒

媍榑偺恑傔曽偲偟偰偼丄嵟弶偵帠慜偵妛惗偐傜偁偭偨幙栤偵偮偒丄崁栚偛偲偵僔僯傾偱嶌惉偟偨夞摎傪愢柧偟丄偦偺屻幙栤偍傛傃媍榑傪巒傔偨丅

丒

僼傽僔儕僥乕僞乕偺婼戲椙巕條偑帺旓偱峴偐傟偨僗僂僃乕僨儞偲僼儔儞僗偺嵟廔張暘応尒妛偺宱尡択偼旕忢偵嫽枴偺偁傞撪梕偱偁偭偨丅奜崙偱偺帠忣偑椙偔暘偐傞傕偺偱偁偭偨丅

丒

妛惗偺幙栤偵懳偡傞夞摎偵懡偔偺帪娫偑旓傗偝傟丄媍榑偺応偑彮偟彮側偐偭偨偺偱偼側偄偐偲偄偆斀徣偼偁傞丅妛惗傕幙栤傗媍榑傪偟偨偄傛偆偱偁偭偨偑丄偆傑偔傑偲傑傜側偄傛偆偱丄捑栙偑懕偔偲丄傗偼傝僼傽僔儕僥乕僞乕傗僔僯傾偺榖偑応偮側偓偺偨傔偵擖傝丄妛惗偺敪尵偑彮側傔偵側偭偨傛偆偱偁傞丅

丒

妛惗偼僀儞僞乕僱僢僩側偳偱帠慜挷嵏傪偟偰偄傞傛偆偱偁偭偨偑丄惗偺宱尡傗抦幆傪揱偊傞偙偲偑偱偒偨偙偲偼桳堄媊偱偁偭偨偲巚偆丅

僔僯傾丂嶳嶈丂媑廏

丂愭斒丄嬨戝偱偺妛惗偲偺懳榖偺強姶偱怽偟忋偘傑偟偨偑丄嬥巵偝傫偑帠慜偵弌偐偗島墘偝傟偰偄偨偺偑丄懳榖偺妶惈壔偵戝偄偵栶棫偭偰偄偨偲丅崱夞偺丄帠慜俻仌俙傕懳榖傪惙傝偁偘傞偺偵丄僌僢僪傾僀僨傾偱偁傞偲姶偠傑偟偨丅堦斒榑偲偟偰丄妛惗偺奆偝傫僄僱儖僊乕栤戣慡斒傪橂嵴偡傞偵偼丄傑偩傑偩柍棟側柺丄帺暘偨偪偺庒偄帪暘傪怳傝曉偭偰傒偰傕丄傗傓傪摼側偄偲巚偄傑偡丅偩偐傜偙偦帠慜偵丄変乆偑梊旛抦幆傪傕偭偰栣偆偨傔偵搘椡偟偰偍偔昁梫偑偁傞偲丄捝姶偟傑偡丅偦偺偙偲偑丄摉擔偺懳榖傪傕偭偲傕偭偲桳堄媊側傕偺偵偡傞偲丄妋怣傔偄偨傕偺傪姶偠傑偟偨丅

丂島昡偱傕怽偟忋偘傑偟偨偑丄奺僌儖乕僾偱偺懳榖偺拞恎偑徚壔晄椙偺揰偑偁傞偵偟偰傕丄寢峔怺孈傝偝傟偰偄偨側偲姶偠傑偟偨丅椺偊偽丄崅儗儀儖攑婞暔張暘偺棫抧栤戣丄暪偣偰偦偺媄弍揑棤晅偗偺栤戣丅埨慡惈傪捛媮偡傞偙偲偑壗屘丄婇嬈廂塿偵堦斣岠偔偺偐丅尨巕椡暯榓棙梡偲妀奼嶶栤戣偱傕妀怱晹傪撍偔栤摎偑丅尨巕椡偑桪傟偰偄傞偺側傜丄壗屘僼儔儞僗偺條偵傕偭偲傕偭偲妱崌傪憹偣側偄偺偐丅尨巕椡棟夝傪恑傔傞偵丄媡偵儅僗僐儈傪壗屘棙梡弌棃側偄偐丅摍乆丂偙偆偟偨栤戣堄幆丄偦偙偵學傢傞懳榖偑弌棃偨偺傕帠慜俻仌俙偺偍堿偲尒庴偗偨丅梸傪尵偊偽丄傕偆彮偟帠慜帪娫偵梋桾傪帩偰傟偽丄傛傝忴惉偝傟傞偱桳傠偆偲丅偨偩偦偺偨傔偵偼丄僔僯傾懁偵傕丄戝妛丄妛惗懁偵傕晧扴偑偐傜傫偱棃傞偺偱丄偳偺掱搙偑庴梕偝傟傞偐偺僶儔儞僗姶妎傕媮傔傜傟傞偲偙傠丅

丂壗傟偵偟偰傕丄妛惗払偵偼朻摢偺婎挷島墘丄懕偔懳榖偺拞偱変偑崙偵偲偭偰丄僄僱儖僊乕栤戣偑旔偗偰捠傟側偄戝偒側壽戣偱偁傞偲屄乆恖偵掱搙偺嵎偼偁傟丄壗偐傪姶偠庢偭偰栣偊偰偺偱偼丅偦偟偰偳偺條側摴傪慖戰偟偰備偔偐丄庒幰払偙傟偐傜偺巚椂偺忋偵壗偐偺僸儞僩傪摼傞偙偲偵側偭偨偲怣偠偰偄傞丅偦偟偰丄偦偺慖戰巿偺拞偱偺尨巕椡偲偄偆丄僣乕儖偺堄枴偁偄傕丅

僔僯傾丂庒悪丂榓旻

丂嬤婨戝妛傪偼偠傔偰朘栤偟偨偑丄戞侾俀夞側傞傎偳尨巕椡揥乽抧媴傪妛傇両尨巕椡傪妛傇両乿偑惙戝偵奐嵜偝傟偰偍傝丄巕嫙偯傟偺堦斒巗柉偑懡悢棃応偟偰偄傞偙偲偵傑偢嬃偒丄岲姶傪帩偭偨丅慡崙偱傕壱摥拞偺尨巕楩傪帩偮巤愝偼悢偊傞傎偳偟偐側偔丄偦偺嫮傒傪惗偐偟偰尨巕椡偺堦斒傊偺棟夝傪恑傔偰偄傞偙偲偵宧堄傪昞偟偨偄丅

丂懳榖夛偱偼僌儖乕僾俆偵嶲壛偟丄乽尨巕椡偑幮夛偵庴偗擖傟傜傟傞偵偼乿偺僥乕儅偱夛榖傪恑傔偨丅妛惗姴帠惓栘孨懠偺弨旛偑峴偒撏偒丄愳敤儕乕僟乕偺壓俈柤偺妛惗丄僔僯傾偼崅栰巵偲巹偺擇恖偺崌寁俋柤偱僗儉乕僘偱妶敪側懳榖偑峴傢傟偨丅僔僯傾偑彮偟偟傖傋傝夁偓偺偒傜偄偼偁偭偨偑丄妛惗懁偑暦偒偨偄偲巚偭偰偄偨崁栚偵偮偄偰偼傎傏懳榖偑弌棃偨偺偱偼側偄偐偲巚偭偰偄傞丅妛惗懁偼懀偝側偄偲側偐側偐偟傖傋偭偰偔傟側偄偑丄尵梩偺抂乆偵偐側傝尨巕椡偺媄弍揑側撪梕丄惌晎傗儅僗僐儈偺摦偒側偳偵偮偄偰抦偭偰偍傝丄娭怱偺崅偝偑偆偐偑偊偨丅懳榖屻偺崸恊夛偱偼偩傫偩傫妛惗偺曽偐傜岥壩傪愗傞偙偲偑懡偔側傝丄乽巇帠傪慖傇帪偼偳傫側偙偲傪峫偊偰偄傑偟偨偐丠乿丄乽尨巕椡偵実傢偭偰偙傜傟偰晄埨傪姶偠偨偙偲偼偁傝傑偡偐丠乿摍乆丄婥埨偔夛榖偑弌棃丄惉岟偩偭偨偲巚偆丅懳榖夛丄崸択夛傪捠偠偰妛惗懁偵嫮挷偟偨偙偲偼丄抧媴壏抔壔栤戣偼奆偝傫偺栤戣偩偐傜丄尨巕椡埲奜偺僆僾僔儑儞傕娷傔偰丄懠恖擟偣偱側偔帺暘偺摢偱懳張曽朄傪峫偊丄奜偵懳偟偰愊嬌揑偵敪尵偟偰梸偟偄偙偲偱偁偭偨丅

丂妛惗姴帠惓栘孨懠偑廫暘側弨旛妶摦傪偡傞偙偲偑弌棃丄妛惗俁俉柤丄庒庤媄弍幰懠俆柤丄僔僯傾侾侾柤偺崌寁俆係柤偑廤傑偭偰妶敪側懳榖妶摦偑弌棃偨偙偲偼丄嬤婨戝妛埈旤庻梇嫵庼懠娭學幰偺奆條偺偛巜摫丒僒億乕僩偺帓暔偱偁傝丄怺偔姶幱偟偨偄丅

埲忋