丂丂愇桘愭嵶傝偼丄擱椏傛傝壔妛尨椏偵晅壛壙抣偐傜僔僼僩偡傞丅庒姳嫋偝傟傞摦椡偲偟偰偼丄戙懼偟偵偔偄塣桝乮旘峴婡丄帺摦幵乯偵尷傜傟傛偆丅壩椡偱偼懠偵巊偄傛偆偺側偄廳幙巆熢桘丄攑桘棙梡丄栜榑僶僀僆儅僗丄偛傒丄寋暢偲偄偭偨帪戙偵栠傞丅屻敪偺揤慠僈僗偼丄10擭傎偳帪娫抶傟偼偁傞偑丄桘傪捛偆塣柦偵偁傞偺偱丄僒僴儕儞側偳怴婯暔偵攦偄庤偑嶦摓偟傛偆丅

丂丂愇桘愭嵶傝偼丄擱椏傛傝壔妛尨椏偵晅壛壙抣偐傜僔僼僩偡傞丅庒姳嫋偝傟傞摦椡偲偟偰偼丄戙懼偟偵偔偄塣桝乮旘峴婡丄帺摦幵乯偵尷傜傟傛偆丅壩椡偱偼懠偵巊偄傛偆偺側偄廳幙巆熢桘丄攑桘棙梡丄栜榑僶僀僆儅僗丄偛傒丄寋暢偲偄偭偨帪戙偵栠傞丅屻敪偺揤慠僈僗偼丄10擭傎偳帪娫抶傟偼偁傞偑丄桘傪捛偆塣柦偵偁傞偺偱丄僒僴儕儞側偳怴婯暔偵攦偄庤偑嶦摓偟傛偆丅

俥俛俼擱椏僒僀僋儖丄奀奜偺奐敪椡偺嫮偝偲擔杮偺媄弍

|

|

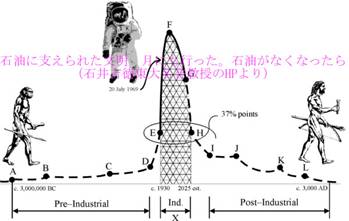

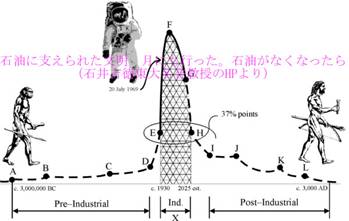

丂丂乽朙偐側愇桘帪戙偑廔傢傞丅恖椶偼壗張傊峴偔偺偐丠乿丂丂偙偺戣偼偮偄愭崰丄擔杮妛弍夛媍庡嵜偺愇堜媑摽愭惗傎偐偺島墘偺僥乕儅偱偁傝丄傑偨摨帪偵擔杮岺妛傾僇僨儈乕偐傜杮偑敪姧偝傟偰偄傞丅惀旕堦撉婅偄偨偄丅20悽婭屻敿乮1960擭崰乯偵撍擛暚弌偟偨愇桘帪戙偑崱屻偳偆揥奐偡傞偐偱偁傞偑丄摉弶偐傜庤偑偗傜傟戝検偺桘傪帺暚偱偲傟偨拞嬤搶偺挻堦棳偺桘揷偼崱傕庡棳偩偑丄旀暰偟巒傔丄堦晹偵偼奀悈拲埑偺彆偗偑梫傞傛偆偵側偭偨丅偦偺屻傕怴婯扵嶕傕柦塣偐偗偰昁巰偵恑傔傜傟偰丄抧媴偺抧惃揑側尋媶乮壗張偵桘偑偁傝偦偆偩乯偑奿抜偵恑傫偩寢壥丄彨棃梊應偑惛搙椙偔撉傔傞偵偮傟丄巆擮側偑傜丄柌偼娒偔側偄帠偑傢偐偭偨丅抧媴婯柾偺憤惗嶻偺僺乕僋偼崱擭2004擭丄偡偱偵嶳傪墇偊丄偙傟偐傜悐旝堦搑偱丄崱偐傜50擭屻偵偼崱偺悢暘偺堦偵側傞偲偄偆丄戝曄偵徴寕揑側榖偩偭偨丅

丂丂揤慠僈僗偼丄10乚20擭娫偺抶傟偼偁偭偰傕丄摨條偺悐旝孹岦傪捛偆丅堦帪傕偰偼傗偝傟偨儊僞儞僴僀僪儗乕僪丄僆僀儖僒儞僪丄奀悈僂儔儞側偳偼懚嵼偙偦偡傟丄帒尮壔偺堄媊偑晄柧乮梫偼嵦孈丒惛惢偵僄僱儖僊乕傪巊偄偡偓惓枴偑側偄乯偲徯夘偝傟偨丅ITER丄塅拡敪揹側偳偼傑偩愭偩丅恖椶偺慡偰偼側偄偑丄擔杮傕娷傔偙偺愇桘偺宐傒偵梺偟丄戝検側僄僱儖僊乕偩偗偱側偔懡妏揑側愇桘壔妛尨椏丄怴慺嵽乮俬俿丏栻昳傑偱乯傪懡梡偟丄崱偺嬤戙暥柧偺崅偄捀忋傪嬌傔偨愭恑崙偵尷偭偰偼丄偙偺桘偺媫懍側棊偪崬傒偵懳偟偰憗偔偐傜偺懳墳偑媫偑傟傞丄偲偄偆庯巪偺寈崘偱傕偁傞丅傑偨島墘偱傕敪姧杮偱傕嫮挷偟偰偄傞偺偼丄擔杮偺徣椡擾嬈丄嫏嬈偲傕偵桘埶懚搙偑崅偔丄傕偲傕偲帺媼棪丄堦師僄僱儖僊乕係亾丄怘椏40亾丄偦傟帺懱偑悽奅愭恑崙拞嵟埆偱偁傞強偵丄桘尭悐偼丄惗懚傪偐偗傞儃僨傿偵丄嫮楏側椉柺僽儘僂偲側傞丅

丂丂巹偼庡偲偟偰壩椡偺尰応媄弍丄幚梡壔奐敪傪扴柋偟偰偄偨丅偙偺崰偺奐敪偼丄侾審3擭娫偺婜尷晅偒丄偩偐傜恖惗偱寁10審傎偳栴宲偓憗傗偱傗偭偨丅傗偭偰偔傟丄傗傞偟偐側偄丅80揰偱傕懄幚梡丄偦傫側宱夁偩偭偨丅慡堳偑婥偤傢偟偔丄愇扽桘崿崌擱椏乮COM乯側偳偼丄媄弍傪峫偊巒傔偨弖娫偵懄帠嬈壔寁夋傕巒傑傝丄棊偪拝偄偰傒偨傜丄擱椏壙奿偺悇堏偼丄梊憐偼偢傟丄帠嬈壔偺傒偼幐攕偟偨丅偩偑CWM乮悈僗儔儕乕乯丄僈僗壔乮暋崌敪揹乯偺媄弍偺慴偵側偭偨丅崱偺帪戙偱偼丄僈僗壔偺幚徹婡寶愝偑偄傢偒巗偱拝乆恑傫偱偄傞偺偼怱嫮偄丅惀旕丄愭峴僷僀儘僢僩帋尡婡偺宱尡丄擔杮偺彔乮偨偔傒乯傪惗偐偟偰堢偰偰梸偟偄丅巹偼媄弍壆偩偐傜丄媄弍奐敪偵偼幐攕偑庒姳偁偭偰傕偙傟偐傜妛傃丄挧愴傪宲懕偟丄屻偺巕懛偑巆傞傎偆偑傛傎偳戝愗偩偲巚偭偰偄傞丅

丂丂愇桘愭嵶傝偼丄擱椏傛傝壔妛尨椏偵晅壛壙抣偐傜僔僼僩偡傞丅庒姳嫋偝傟傞摦椡偲偟偰偼丄戙懼偟偵偔偄塣桝乮旘峴婡丄帺摦幵乯偵尷傜傟傛偆丅壩椡偱偼懠偵巊偄傛偆偺側偄廳幙巆熢桘丄攑桘棙梡丄栜榑僶僀僆儅僗丄偛傒丄寋暢偲偄偭偨帪戙偵栠傞丅屻敪偺揤慠僈僗偼丄10擭傎偳帪娫抶傟偼偁傞偑丄桘傪捛偆塣柦偵偁傞偺偱丄僒僴儕儞側偳怴婯暔偵攦偄庤偑嶦摓偟傛偆丅

丂丂愇桘愭嵶傝偼丄擱椏傛傝壔妛尨椏偵晅壛壙抣偐傜僔僼僩偡傞丅庒姳嫋偝傟傞摦椡偲偟偰偼丄戙懼偟偵偔偄塣桝乮旘峴婡丄帺摦幵乯偵尷傜傟傛偆丅壩椡偱偼懠偵巊偄傛偆偺側偄廳幙巆熢桘丄攑桘棙梡丄栜榑僶僀僆儅僗丄偛傒丄寋暢偲偄偭偨帪戙偵栠傞丅屻敪偺揤慠僈僗偼丄10擭傎偳帪娫抶傟偼偁傞偑丄桘傪捛偆塣柦偵偁傞偺偱丄僒僴儕儞側偳怴婯暔偵攦偄庤偑嶦摓偟傛偆丅

丂丂婛偵榑傪懸偨側偄偑丄崱偺暥柧丒幮夛峔憿偺堐帩偵偼丄検揑側昡壙偲媄弍揑敾抐偑梫傞偑乽尨巕椡偲妀擱僒僀僋儖偺僙僢僩乿偟偐側偄丅愄偺愇扽乮崙撪扽乯嶻嬈偼丄崙偺嫮偄屻曽巟墖傪庴偗偰傕椙偄帒尮偼彮側偔丄嵦扽忦審傕埆偔丄奀奜扽嫙媼偺媫寖側恑曕偱丄30亅40擭娫偱徚偊偨丅偙傟偵堷偒姺偊丄巊梡嵪傒擱椏偼丄崱婛偵乽寵偑傜傟傞傎偳偁傞乿乽帩偭偰峴偒応強偵崲傞傎偳偁傞乿丅偙偺寵偑傜傟幰傪曄偠偰媬悽庡偵偡傞媄弍丄妀擱椏僒僀僋儖偼僆僯傪儂僩働偵偡傞媄弍偱偁傞丅惗悎崙嶻偺帺崙帒尮偱偁傞丅

侾乯丂暷崙丗丂愴棯揑側僄僱儖僊乕惌嶔丒丒怴偨側儕僒僀僋儖楬慄偱丄悽奅惂攅傪傔偞偟拝乆偲悇恑

丂丂1977擭僇乕僞乕惌尃偼丄偦傟傑偱偺儕僒僀僋儖惌嶔偺懅偺崻傪姰慡偵巭傔丄埲棃20悽婭枛傑偱悽奅18僇崙偱丄暷崙偑娭梌偡傞偙偲側偔丄擱椏僒僀僋儖媄弍奐敪偑峴傢傟偰偒偨丅嵟嬤偵側偭偰丄偙偆偟偨帠懺偺怺崗偝傪暷崙惌尃帺傜偑擣幆偡傞偙偲偵側傝丄愭恑儕僒僀僋儖寁夋(Advanced Fuel Cycle Initiative;AFCI)傗俶倳們倢倕倎倰 俹倧倵倕倰 俀侽侾侽寁夋丄GEN-IV寁夋側偳偑栴宲偓憗偵弌偝傟丄崱傗悽奅傪儕乕僪偡傞偐偺惃偄偱偁傞丅偦傟偱傕丄嵞張棟儕僒僀僋儖偺帠嬈壔偼愭偱丄僌儘乕僶儖側媍榑偑揥奐偝傟傞20亅30擭愭偵旛偊傞偺偑婎杮僗僞儞僗丅('A Brighter Tommorow', Senator P.V.Domenici 2004)

丂丂悽奅傪儕乕僪偡傞憇戝側抧憌張暘僾儘僕僃僋僩丄儐僢僇儅僂儞僥儞乮倄俵乯寁夋偑摦偒偩偟偨偑丄俙俥俠俬寁夋傪棟夝偡傞廳梫側僀僔儏乕丅倄俵偺捈愙張暘偩偗偼寁夋梕検偼偡偖偵枮攖偵側傞丅偄偔傜峀戝側暷崙偱傕倄俵僋儔僗偺張暘応傪1悽婭偵俁亅係売強傕嶌傞崙柉崌堄偼庢傟側偄丅偩偐傜倄俵偼堦扷挋憼丄椻媝傪庡娽偵偟偰侾亅俀悽婭偺娫丄帒尮僗僩僢僋偲偟偰塣梡偟丄嵟廔揑偵偼尭梕偟偨張暘懱抲偒応偲偟偰挿擭巊偆丅愭恑儕僒僀僋儖偼丄2010擭崰傑偱偵妀晄奼嶶惌嶔傪枮懌偡傞巇條偱桳朷側暋悢偺媄弍傪慖掕偟丄偦偺屻岺妛婯柾帋尡偱峣傝崬傒丄2030擭崰偵偼丄戝偒側拞娫挋憼梕検傪傕偮儕僒僀僋儖僾儔儞僩峔憐傪傕偭偰偄傞丅

丂丂2010擭崰偵怴愝尨巕椡敪揹偺嵞搊応丄偙傟傪僶僱偵憗媫偵暷崙偺揹椡廀梫偺50亾丄桝憲擱椏偺25亾傪2025擭傑偱偵尨巕椡婲尮乮悈慺偵乯偵偟偨偄丅尨巕椡僄僱儖僊乕棙梡偱悈慺惢憿傪峴偆寁夋偼丄崱傑偝偵怴宆楩奐敪偲慻傒崌傢偣丄悽奅偵愭嬱偗梊嶼壔偝傟傛偆偲偟偰偄傞丅俧俤俶亅俬倁偼丄嵟廔揑偵崅懍楩僒僀僋儖楬慄傪偹傜偄丄2020亅25擭傑偱偵懡崙娫偍傛傃2崙娫偺崙嵺嫤椡傪偆傑偔妶梡偟偰幚巤偡傞丄偒傢傔偰堄梸揑偱愴棯揑側惌晎庡摫偺寁夋偱偁傞丅

俀乯僼儔儞僗丗丂儕僒僀僋儖偺攅幰丄帺傜偼俤俹俥摫擖丄攑婞暔朄偦偺屻偺揥奐偼崙嵺嫤椡偺榞慻傒偺嵟戝妶梡偐

丂丂1990擭偐傜擭娫寉悈楩100婎掱搙偺張棟擻椡傪傕偮丄彜嬈儗儀儖偺巊梡嵪擱椏嵞張棟偲俵俷倃儕僒僀僋儖楬慄乮俀侽偺PWR偱幚巤乯傪揥奐偟偰偄傞丅巊梡嵪擱椏偺嵞張棟検偼栺20,000嘾偵媦傇丅戝宆寉悈楩俤俹俥偺摫擖傪崱屻杮奿壔偡傞拞偱丄拍爻褩鈰p宆俥俛俼傕尨宆楩傑偱堦墳偮偔傝丄崱偼挻崅壏僈僗楩偲悈慺惢憿奐敪丄彨棃偵岦偗偰偼崙嵺嫤椡偱怴宆崅懍楩奐敪傪峴偆僔僫儕僆偼丄傛偔抦傜傟偰偄傞丅CEA偲AREAV-COGEMA傗俤俢俥偑丄崙嶔偲偟偰偑偭偪傝庤傪慻傫偱丄悽奅巗応傪偵傜傒丄愴棯揑側揥奐傪恾偭偰偄傞丅

丂丂僒僀僋儖暘栰偱捈柺偡傞壽戣偼丄1991擭攑婞暔朄偺寢榑偲偦偺屻偺揥奐丅乽崅儗儀儖攑婞暔傪偳偺傛偆偵偡傞偺偐乿偺斀懳攈懳墳偲偟偰丄嘆妀曄姺丄嘇抧憌張暘丄嘊崅儗儀儖攑婞暔偺拞娫挋憼傪侾俆擭娫尋媶偟偰丄偦偺寢壥傪崙夛偱媍榑偡傞丅偦偺帪婜偑俀侽侽俇擭偱偁傝丄尰嵼撪梕偺媍榑偑傑偝偵巒傑傠偆偲偟偰偄傞丅妀曄姺偼丄寉悈楩偱傕壜擻偲偟偰偄傞偑丄崅懍拞惈巕僗儁僋僩儖楩偱尋媶宲懕丄傕傫偠傘傊偺婜懸傕戝偒偄丅抧憌張暘偼丄擲搚憌偺抧壓尋媶強俆侽侽倣偺怺偝偱悇恑丅俤俢俥偼嘇傪儀乕僗偵嘆偲嘊偼僆僾僔儑儞偲偄偆懺搙丅偙偆偟偨暘栰偱偺恑揥傪敾抐偡傞偵偼帪娫偑昁梫偱偁傞偑丄崙嵺嫤椡偺揥奐偱偙傟傪抁弅偡傞愴棯傕尒偰庢傟傞丅

俁乯拞崙丗丂嬃堎揑側宱嵪惉挿偱丄梊憐傪忋夞傞僗僺乕僪偱尨巕椡丒儕僒僀僋儖楬慄偑尰幚壔

丂丂2020擭偵偼丄暷崙偵師偖崙柉憤惗嶻偺婯柾偵側傝丄愭抂媄弍暘栰偱僀儞僪偲偲傕偵悽奅傪儕乕僪偡傞偱偁傠偆偲偡傞暷崙俠俬俙偺曬崘偑弌偨丅摉慠僄僱儖僊乕徚旓検偼尰嵼偺侾丏俆攞偵側傝丄尨巕椡敪揹偺戝暆憹嫮偑慜採偵側傞丅僂儔儞帒尮偺偙傟傑偱偺梊憐廀媼僶儔儞僗偼曵傟丄埨掕偱帩懕揑側儕僒僀僋儖楬慄偑廳梫偵側偭偰偔傞丅偙偆偟偨拞偱丄崱擭偵偼崅懍幚尡楩偺塣揮奐巒偑偁傞丅暓偺媄弍摫擖偵傛傞彜嬈嵞張棟岺応偺寶愝寁夋傕弌偝傟偨丅

丂丂拞崙偼妀暫婍崙偱偁傝丄嵞張棟踢倌瞥褣姀o偺媄弍椡偼憡摉崅偄丅崱屻彜嬈棙梡丄僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偺娤揰偐傜丄擱椏僒僀僋儖偺暘栰偱丄奀奜丄庡偲偟偰墷廈傗儘僔傾媄弍傪摫擖偡傞傕偺偺丄偙傟傜傪從偒側偍偟丄宍傪曄偊偰帺崙僽儔儞僪傪搊応偝偣傞帪婜偼丄偦傫側偵墦偔側偄偲悇嶡丅傾僕傾抧嬫偺僷乕僩僫乕偲偟偰丄変偑崙傕丄媄弍嫤椡傗嫟摨尋媶傪杮奿揑偵奐巒偡傞抜奒偵偁傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傞丅

丂丂傢偑崙偺MOX壛岺媄弍奐敪偼丄MOX擱椏検嶻偵岦偗丄悽奅偵愭嬱偗偰墦妘丒慡帺摦偺峫偊曽傪庢傝擖傟偰峴偭偰偒偨丅偙偺崙嶻媄弍奐敪偼丄JNC偱峴偭偰偒偨丅丂JNC偱偼丄懠崙偺墦妘丒慡帺摦MOX壛岺僾儔儞僩傛傝丄8擭傕慜偵塣揮傪奐巒偟偰偄傞丅傑偨僾儔儞僩媄弍奐敪偲摨帪偵乽傕傫偠傘乿擱椏乮掅枾搙儁儗僢僩乯偺僾儘僙僗媄弍奐敪傕暲峴偟偰峴偭偨丅

丂丂崙嶻偺墦妘丒慡帺摦MOX壛岺媄弍奐敪偼丄摉帪丄悽奅揑偵嶲峫偲偡傞媄弍偼懚嵼偣偢丄JNC偺戞堦奐敪幒丄戞擇奐敪幒偱偦傟傑偱偵攟偭偨媄弍惉壥傪妶梡偟偰丄奐敪偝傟偨傕偺偱偁傝丄傑偝偵擔杮撈帺偺媄弍偱偁傞丅傑偨丄偙偺奐敪偵偼丄掕傔傜傟偨婜擔乮擺婜乯傑偱偵傕傫偠傘擱椏傪嫙媼偡傞偲偄偆丄奐敪婜尷晅偒偺栚昗偑愝掕偝傟偨丅

丂丂JNC偼丄1982擭偐傜戞嶰奐敪幒乮PFPF)偺寶愝傪奐巒偟丄1988擭偐傜僾儖僩僯僂儉傪巊偭偨塣揮傪奐巒偟偨丅偟偐偟丄偙偺墦妘丒慡帺摦MOX壛岺僾儔儞僩僔僗僥儉偺擄偟偝傪丄塣揮奐巒偟偰傑傕側偔抦傞偙偲偵側偭偨丅偙偺偲偒偺奐敪摉帠幰偼丄偙傟傑偱戞堦奐敪幒丄戞擇奐敪幒偺MOX擱椏惗嶻婯柾偱偼梊憐傕偟摼側偐偭偨悢懡偔偺崲擄偵憳嬾偟丄偦偺壽戣傪崕暈偟偰偒偨丅偙偺夁掱偱悢懡偔幐攕傪宱尡偟丄偦偺搒搙夝寛傪恾偭偰偒偍傝丄偦偺堦偮丄堦偮偑婱廳側奐敪惉壥偲側偭偨丅偙傟傜偺奐敪惉壥偼丄柉娫偺寁夋偡傞MOX壛岺僾儔儞僩偱摨偠幐攕傪偡傞偙偲偺側偄傛偆丄愝寁丒寶愝丒塣揮偺奺抜奒偱揑妋偵妶梡偱偒傞巇慻傒乮媄弍堏揮乯嶌傝傪峔抸拞偱偁傞丅偙偺傢偑崙撈帺偺MOX壛岺媄弍偺堏揮偼丄偄偢傟棃傞崅懍楩彜梡壔偺嵺偺媄弍堏揮偵傕嶲峫偵側傞丅

丂丂僷僱儕僗僩偐傜偺億僀儞僩丅丂嘆 擔杮偺媄弍偺尰忬丄丂嘇 帒尮偺擣幆偲崱屻崲傞偙偲丄崙塿偲偟偰壗傪偡傋偒偐丅嘊 尨巕椡偱僇僶乕偱偒傞偙偲丄偱偒側偄偙偲丄嘋 尨巕椡偺攑婞暔側偳偺壽戣丄嘍 帒尮偺擣幆偺揰偐傜丄巆傝帪娫偑尷傜傟偨拞偱偺俥俛俼僒僀僋儖偲媄弍偺払惉忬嫷丄嘐 崙嵺揑側楢実偲偦偺愴棯丄嘑 嶻姱妛偺楢実丒暘扴丄椙岲側娐嫬忦審傪偳偆峔抸偡傞偐丄嘒 妛夛丄晹夛偺栶妱丄嘓偦偺懠丄崱屻偺偡偡傔偐偨偺採尵